Il y a quelques mois, j’ai regardé The Way We Were, en français Nos plus belles années, réalisé par Sidney Pollack en 1973, qui raconte une histoire d’amour pas exactement impossible, mais disons tumultueuse entre Robert Redford, vétéran de la Seconde Guerre mondiale aux opinions conservatrices, et Barbra Streisand, fougueuse journaliste de gauche. Je ne suis pas critique de films et il s’agit sans doute d’une œuvre largement abordée par les cinéphiles, mais en tout cas j’ai vraiment bien aimé. Ça se passe des années 40 à 60, il y a cette tension nostalgique contenue dans le titre qui guide tout le film dans ses couleurs, décors et costumes très beaux car très saturés (?), comme un maquillage qui bave à cause de larmes qui ont trop coulé. Je dis ça parce que l’histoire de ces amoureux est bien triste, sans être tragique non plus, et nous rappelle surtout que la vie qui passe fait pleurer autant qu’elle fait rire ou sourire, bref, ça m’a touché. Mais je crois que je n’aurais pas été aussi touché sans la chanson-titre, interprétée sans surprise par Barbra Streisand qui était déjà, à l’époque, une star de la variété américaine depuis une dizaine d’années. Personnellement, je découvrais ce morceau poignant, écrit par les époux Bergman et composé par Marvin Hamlisch (et samplé vingt ans plus tard par RZA), qui deviendrait une légende de la musique de film ; mais c’est un énorme classique aux États-Unis, honoré d’un Oscar, inscrit au Grammy Hall of Fame, repris par Beyoncé et classé N°8 du top 100 des plus grandes chansons au cinéma par l’American Institute. Je vous recommande donc, si vous ne le connaissez pas encore, d’aller l’écouter, mais en soi n’importe qui d’autre que moi aurait pu le faire un jour ou l’autre : c’est un peu comme si je vous conseillais d’aller visiter les châteaux de la Loire ou de manger des huîtres direct sur le port de Quiberon ou de Ouessan, a priori on vous l’a déjà dit, et on sait qu’il y a peu de chances que vous n’aimiez pas. Disons qu’en tout cas, si vous appréciez les chansons mélodramatiques qu’on entendait beaucoup au cinéma à cette époque, comme celles de Legrand ou de Bacharach, vous allez être contents.

Éveillé par cette découverte, je me suis donc intéressé de plus près à l’œuvre enregistrée de Streisand et au hasard d’une mauvaise manip YouTube, je suis tombé sur un morceau d’elle sorti dix ans après « The Way We Were », qui a fait l’objet d’un clip assez high-tech et dont la prod est elle-même très très high-tech. Il s’agit d’une reprise de « Somewhere » (un des tubes de West Side Story, signé Léonard Bernstein) et c’est le dernier titre de The Broadway Album édité en 1985. L’intro est longue avant que la diva ne prenne le micro, il faut dire que les claviers eighties s’en donnent à cœur joie et que les images montrent un voyage accéléré depuis Saturne vers la Terre, je ne sais pas si les jeunes Mad Mike et Jeff Mills avaient alors été exposés à ce combo nappes MIDI + périple interstellaire, mais ce serait pas mal de leur poser la question. La balade chantée par Barbra est en tout cas très différente de ce que j’ai pu entendre du reste de sa discographie, dont l’électronique est en général exclue, au profit d’orchestres symphoniques ou d’instruments pop-rock plus traditionnels.

Les synthés présents sur « Somewhere » (dont les paroles évoquent l’utopie des States comme terre d’accueil et safe space de tous les peuples opprimés) sont crédités à David Foster et Michael Boddicker, deux requins de studio de Los Angeles qui ont énormément bossé pour l’édifice sonore de la FM californienne, qu’il soit soft-rock, jazz-funk, pop ou disco. Le premier a eu l’orgueil de sortir plusieurs disques en solo, mais il a aussi joué avec des artistes japonais de City Pop. Le second s’est entièrement dévoué aux autres, parmi lesquels, entre plusieurs centaines, Greg Phillinganes dont Virgile nous parlait il y a maintenant bien six mois, mais aussi notre regrettée France Gall, sur l’album Débranche, où il a également côtoyé notre idole Georges Rodi, lui aussi grand maître des synthétiseurs à cette époque. Le résultat, c’est une chanson qui me trouble beaucoup : mon cerveau a depuis si longtemps dissocié, d’un côté, la folie plastique des sons futuristes de cette époque, repris depuis par la vaporwave et l’hypnago, et, de l’autre, le schmatlz patrimonial de Streisand, qu’il ne peut que se fracasser contre ses propres parois cognitives en découvrant ces deux mondes soudain réunis comme ça, surgissant d’un passé oublié. Bon, je m’en suis remis et j’ai vite écouté la chanson en boucle et désormais je serais surtout curieux de savoir pourquoi l’ex-femme d’Elliot Gould (mais aussi de Pierre Trudeau, Don Johnson ou André Agassi – la meuf a des goûts plus variés en mecs qu’en arrangements) n’a pas voulu davantage accompagner sa voix de ce genre de productions. Sur son disque suivant, Till I Loved You, elle emploie quelques synthés mais c’est plus cosmétique, plus dilué, et c’est dommage. En attendant, lorsque je regarde l’intro et l’outro du clip, j’ai du mal à ne pas penser au début et à la fin d’Uncut Gems, d’abord parce que le score de Daniel Lopatin utilise à peu près le même genre de sonorités mais aussi parce qu’il y a le même genre de plan en spirale de type « une plongée au cœur de l’univers ». Je me trompe sûrement mais en soi ce ne serait pas aberrant que les Safdie aient maté ce petit film, si ?

Frustré par ce manque de synthés conquérants dans la discographie de Streisand, j’ai alors décidé d’aller explorer celle, plus proche de nous, de Céline Dion. Il se trouve que je suis tombé, en parcourant l’un de ses premiers albums (Incognito, 1987) sur quelques plans de machines japonaises pas complètement ratés mais qui n’arrivent quand même pas du tout au niveau de « Somewhere ». En revanche, si j’en suis venu à penser à Céline, c’est parce que j’avais vu un film (récent, celui-ci) que je ne m’attendais pas à apprécier, et qui parle beaucoup de la Canadienne : c’est J’irai où tu iras de Géraldine Nakache. On pense ce qu’on veut du duo que la réalisatrice-actrice forme avec Leïla Bekhti, et de leur filmo ensemble, mais personnellement j’ai beaucoup ri devant certaines scènes de ce dernier long métrage. Disons que l’ensemble est inégal mais que les moments comiques sont très forts, voilà tout, c’est mon avis. Pour résumer l’histoire, Nakache joue une chanteuse un peu ratée et pas très mature qui va passer le casting national pour devenir choriste de Céline Dion. Beikhti est sa sœur plus terre-à-terre qui se voit obligée de l’accompagner en voiture au dit casting, à l’autre bout du pays. C’est justement dans la voiture qu’ont lieu les scènes les plus réussies, notamment l’une où Gégé fait des exercices de chant, improvise et commente sur « Ella elle l’a » de France Gall (la revoilà) devant Leïla exaspérée de devoir se taper ça. Mais ce qui est bien vu, c’est que la scène en question fait de cette dernière la meuf rabat-joie incapable de comprendre et tolérer l’entrain vocal de sa sœur, alors qu’un film français de base se serait moqué du personnage qui s’exprime et aurait favorisé celui qui râle. On y montre le chant et l’élan à porter sa voix comme quelque chose de certes un peu ridicule en termes d’interaction sociale, mais dont on finit surtout par rire de bonheur, parce qu’on sait que les gens qui chantent sont rendus heureux par leur pratique (on apprend d’ailleurs en cours de route que le chant a permis au personnage de Nakache de retrouver la parole quand, plus jeune, elle avait été rendue mutique par la mort soudaine de sa mère). Et je crois que c’est important de parler de ça dans un film populaire, même si par ailleurs beaucoup de gens le savent déjà, et que c’est presque devenu un cliché dans les milieux wellness. Jetez un œil si vous avez envie, vraiment c’est pas mal.

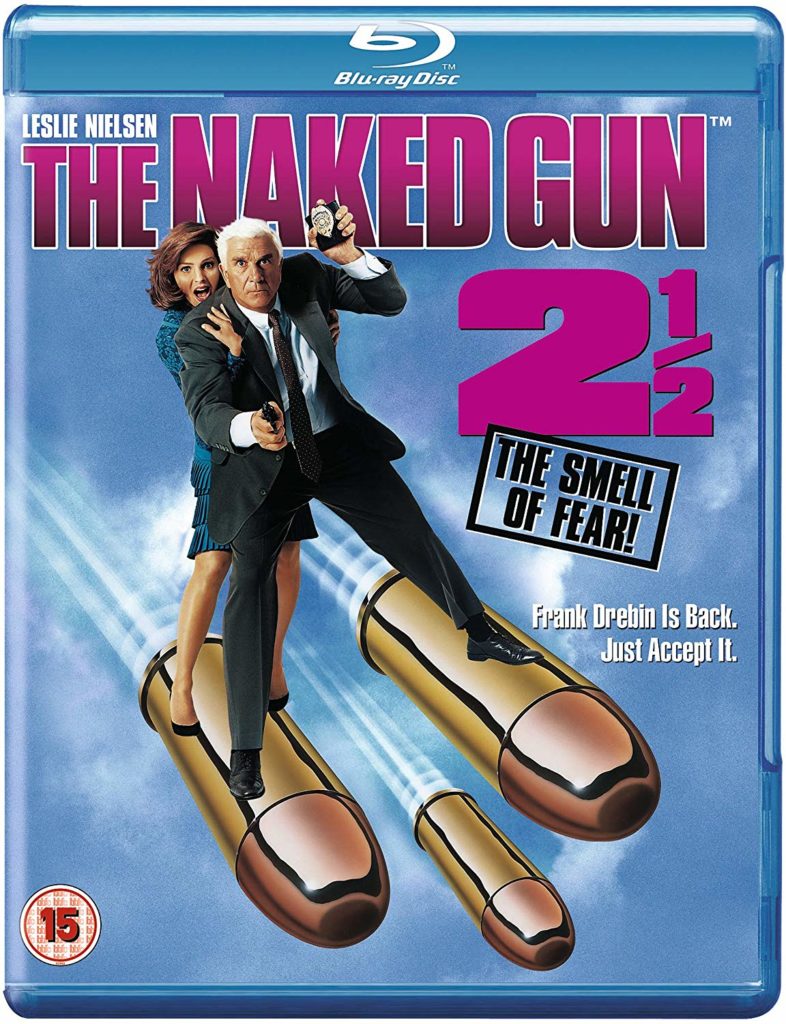

Je crois avoir été sensibilisé à cette idée de thérapie par la voix quelques semaines avant d’avoir visionné J’irai où tu iras, en tombant un soir sur une scène de film qui elle aussi faisait honneur au plaisir et à l’émotion irrésistibles du chant et d’une sublime mélodie. C’était dans Y a-t-il un flic pour sauver le Président, avec Leslie Nielsen, bien sûr, dans le rôle de Frank Drebin. Vers le début, un méchant chauve et moustachu vient essayer de tuer Jane, sa bien-aimée (jouée par Priscilla Presley, fille d’Elvis) pendant que celle-ci prend sa douche. Mais alors que, caché derrière le rideau, il prépare son silencieux, il l’entend soudain fredonner un air et reste cloué sur place : la jeune femme chante « The Way We Were » de Barbra Streisand (je vous ai dit que c’était un classique !). Il ne peut s’empêcher de l’accompagner, les larmes aux yeux, sans qu’elle ne s’en rende compte au départ à cause du bruit de l’eau qui coule. Mais le tueur est tellement pris par l’émotion qu’il chante à gorge déployée et se fait repérer ! Je ne vous raconte pas la suite, Nielsen/Drebin intervient, c’est le comique habituel de ZAZ, cet espèce de slapstick adapté aux absurdes objets du monde moderne, et sur moi ça marche toujours. Mais en tout cas c’est rare qu’une même scène propose successivement deux de mes activités préférées : chanter la larme à l’œil et rigoler comme un simplet.

Voilà, si ce post « mixed arts » vous a plu, on reparlera très vite cinoche et ziquemu sur Musique Journal. Bonne journée !