Année après année, l’été est toujours un peu plus la saison que j’aime le moins, avec sa météo absurde, l’attitude générale des gens, les déplacements ou les annulations, l’idée que ce doive être un moment où l’on s’organise pour faire des trucs spéciaux. Tout ça m’angoisse ou me déprime, même quand on finit par être tranquille dans un coin sympa, sans canicule, à manger des salades de pâtes et boire du rouge frais, léger, mais pas trop fruité (du cabernet-franc par exemple). Je crois aussi que j’en veux aussi beaucoup aux étés plus ou moins récents, qui se succèdent et s’accumulent dans ma mémoire, de ne plus être mes étés d’enfant, irisés de sensations et de nouveautés, quand un banal trajet en TER ou une simple visite de musée d’artisanat local résonnait des mois, voire des années après, comme une expérience mystique, mais accessible et relax.

J’exagère un peu voire beaucoup : d’une part il y avait déjà, jadis, plein de moments qui me gonflaient à fond chaque été, et d’autre part aujourd’hui encore j’ai la chance de connaître des instants où je sens quelque chose me souffler dans le cœur, un point de contact très vif avec le réel et cet outre-monde lumineux qui le fait exister. Il y a ce vent, notamment, qui depuis ce matin circule avec joie et verdeur dans l’appart où je loge ces jours-ci, alors que cette nuit a eu lieu un orage totalement hors compétition, qui m’a réveillé et laissé croire un long moment que je rêvais pour de vrai. Comme je suis au sixième étage d’un immeuble avec vue dégagée, c’était un spectacle fabuleux, même s’il donnait l’impression d’une apocalypse s’abattant sur la Seine Saint Denis, qui n’a vraiment pas besoin de ça. Je fixais hébété cette foudre qui tombait, orange fluo mais terne, voire sourde et j’ai pu prendre des photos et des vidéos, hélas elles ne rendent rien, c’est dommage. Et puis ce matin, malgré une heure ou deux un peu grisâtres, voilà que vers 10 heures la post-apocalypse a été annulée ! Et comme si de rien n’était, il a fait tout beau. Cette beauté bleu clair qui a « l’air d’avoir deux airs », comme on dit en Normandie, m’a donné envie de réécouter ce disque découvert il y a deux semaines, sorti en janvier sur un super label parisien qui s’appelle Libreville et qui s’intéresse pour mon plus grand plaisir à l’exhumation de nouveaux passés.

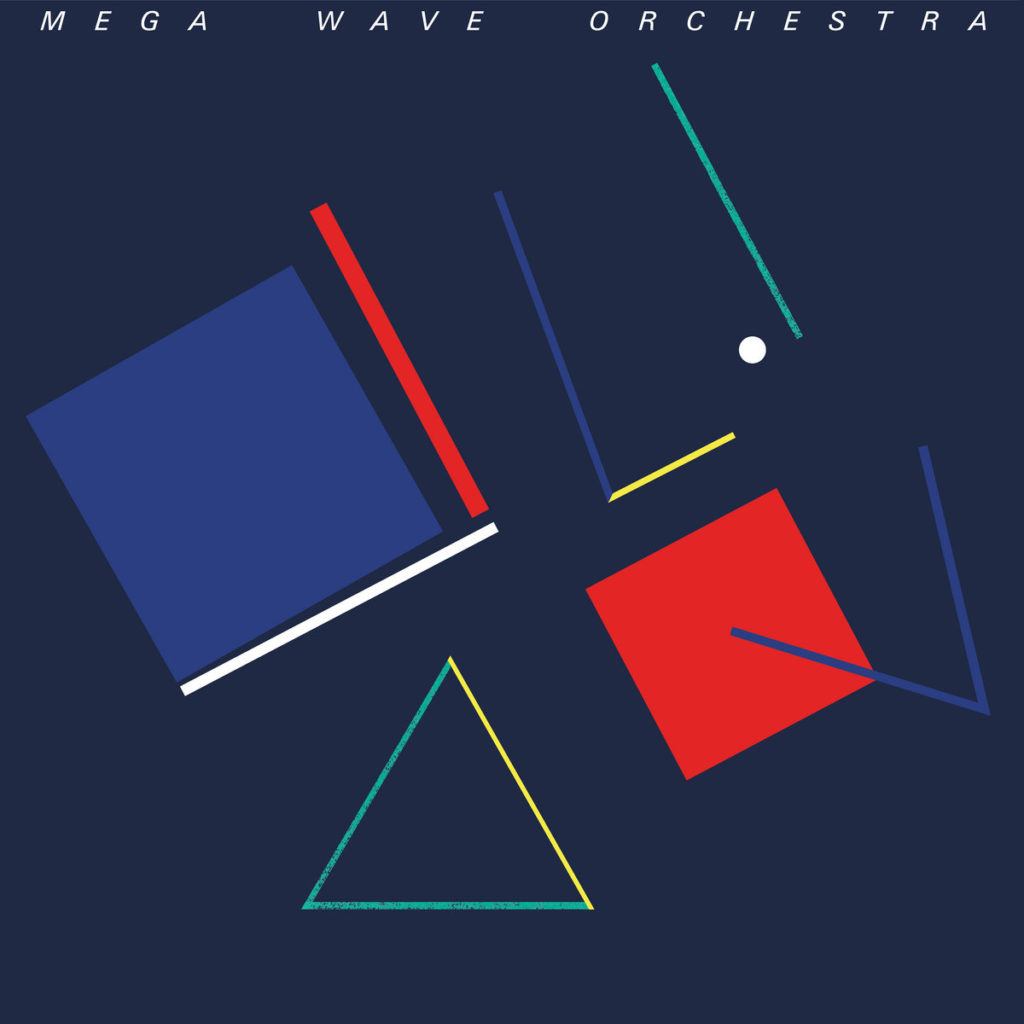

Un nouveau passé qui en l’occurrence date, comme par hasard, de l’époque où je visitais des musées de province puisque cette anthologie du projet et label suisse Mega Wave Orchestra recense des enregistrements de 1988. Il s’agit d’une initiative du compositeur et mathématicien helvète Christian Oestreicher, qui a proposé à six musiciens de son entourage (plutôt ancrés dans le jazz, a priori, mais néanmoins curieux des machines car tous claviéristes) d’enregistrer la même année chacun un disque, ayant en commun une réflexion sur l’image, et dont les pochettes néo-constructivistes sont toutes réalisées par le peintre H. Richard Reimann (d’ailleurs ça m’a rappelé à quel point ce genre de graphisme était plébiscité dans les années 80, entre autres par les jazzmen). C’est donc une compilation de morceaux qui vont du synth-jazz clinquant avec un splash de mélancolie bien habillée (« M7 », « Seq », « 5t ») à des choses pas exactement expérimentales, mais disons plus autonomes d’une forme fixe ou d’un genre, des petits récits informels de sons électroniques, comme « Kastelli », « Mirage » ou « Un orage de plastique », (je n’avais fait pas le lien en voyant le tonnerre de cette nuit), voire des miniatures orientalisantes telles que « Danse de Jason » ou des pièces proches de la library comme « Danse de Jason (reprise) ». Il y a même une petite sortie vocale limite pop, quasi Maurane période world en featuring avec la early Norah Jones, c’est « Mosquito », signée par la seule femme présente sur la compile, Christine Schaller.

C’est vraiment le genre de disque de jazz utopique mais secondaire que j’ai longtemps rêvé de trouver au détour d’un bac de Boulinier, sauf qu’en réalité je ne tombais que sur des trucs jazzy au kilomètre, avec un son crispant et des claviers mal utilisés, mais des pochettes qui laissaient espérer le meilleur. Et même si ouais, bien sûr, j’aurais préféré les découvrir tout seul plutôt que d’attendre vingt ans que des gens plus acharnés et plus patients que moi s’en chargent à ma place, je suis néanmoins enchanté d’écouter cet album, et heureux de ne pas avoir passé plus de temps que ça à empiler les 33 tours minables à côté des platines d’écoute des soldeurs de Saint-Michel.

Et alors que je m’apprêtais à poster cet article, j’écoutais une autre superbe réédition suisse, cette fois-ci faite par de vrais Suisses, à savoir les gens de Bongo Joe à Genève, qui m’avaient d’ailleurs invité pour une rencontre, voici cinq ans, avec Hisham Mayet de Sublime Frequencies. Ça s’appelle Intenta : Experimental & Electronic Music from Switzerland 1981-93, c’est donc aussi une anthologie, mais c’est plus varié : on y trouve de la chanson, de l’electropop, du Fourth World, et puis « Dreamings » d’Elephant Chateau (chef-d’œuvre incontestable) ainsi que, je m’en rends compte, un titre également présent sur Mega Wave Orchestra, composé par Olivier Rogg. Je ne suis pas fan de tous les tracks mais la démarche mérite d’être saluée, elle montre toute la largeur du spectre couvert par les artistes suisses de la période, quand les machines commençaient à se populariser mais que les formes ne s’étaient pas encore bien déterminées. Il y a même un morceau de Fizzé, dont j’avais parlé à l’occasion de mon article semi-blague sur le post-rock stéphanois. En revanche il n’ont pas mis L’Ensemble Rayé, mais ils doivent avoir une bonne raison. Bref, allez donc écouter ça et le reste des sorties des Disques Bongo Joe, et celles de Libreville aussi, ça vous mettra du baume au cœur.

![Musique Journal - L’heure du Yacht-Goth est enfin venue [1/2]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2020/08/musique-journal-attachment-805x1024.jpeg)