J’ai déjà dit ici que j’aimais bien écouter à nouveau des trucs qui ont fait de moi ce que je suis musicalement. Malgré tout, je ne crois pas être très nostalgique et ni revendiquer un « c’était mieux avant » diffus, qui souvent ne dit pas son nom ; alors autant vous dire que pour moi, beaucoup de choses qui passent à la radio aujourd’hui – on ne citera pas de noms, mais notamment tout ce courant qui tente d’aspirer la pop française des années 80 à travers le filtre d’une production toujours plus lisse et générique –, c’est simplement pas possible.

ET POURTANT.

J’ai mon point faible, mon angle mort, mon impensé : c’est ce que j’appelle le « daddysme », cette constellation diffuse et hétéroclite, culturellement et géographiquement bien ancrée dans l’antériorité, que je situe quelque part entre le Boulevard Chanzy de Montreuil, Brixton et les États-Unis (pas le pays, le sentiment). Quelques exemples : Legalize It de Peter Tosh, Tracy Chapman, Aja de Steely Dan ; FIP avant la démocratisation d’Internet ; Tony Joe White (à qui on doit d’ailleurs une magnifique chanson intitulée « The Daddy ») ou « Only You » des Flying Pickets ; High Contrast de Gábor Szabó, Elvis Costello, Ricki Lee Jones, Marillion, les Négresses Vertes, voire Norah Jones ; la pochette de l’album Steve McQueen de Prefab Sprout. Vous voyez le topo ?

Je sais bien que l’on a pas eu tous le même père, et les exemples que je donne se rapportent beaucoup au mien ; cependant, trentenaire ayant grandi dans la banlieue d’une grande ville, je pense que tout cela te dit quelque chose, même de loin. C’est d’ailleurs en parlant des goûts musicaux de nos darons avec un bon ami que nous en sommes venus à élaborer ce concept (nous ne sommes assurément pas les premiers), et à se lancer dans la quête sans fin et absurde de l’artefact le plus dad possible, sans avoir vraiment fixé de règles ou de cadre. Mais attention : le daddyisme n’est pas le daronnisme, il est même son contraire. La daronnisme, c’est l’autoritarisme bas-du-front du goût, une position de type « après moi le déluge » qui semble mépriser l’idée même de transmission entre le dit daron et ses gamins. La daddysme, au contraire, même s’il concerne parfois exactement les mêmes disques, cultive l’heureuse transmission d’un goût paternel à sa progéniture.

C’est ainsi que des expressions comme « c’est totalement dad ! », « ah et parenthèse daddy boss de fin de niveau », « l’essence du daddysme, ce truc » ou encore « harsh dad » ont envahi nos conversations ; et, au fur et à mesure, ce machin indéfinissable, ce fantasme flou a pris plus ou moins la forme de l’image d’Épinal d’un boomer doux. Ce père calme, sensible et sûr de lui, probablement moustachu, sans doute vêtu de jean et, surtout, assurément, détenteur d’une chaîne hi-fi de qualité supérieure.

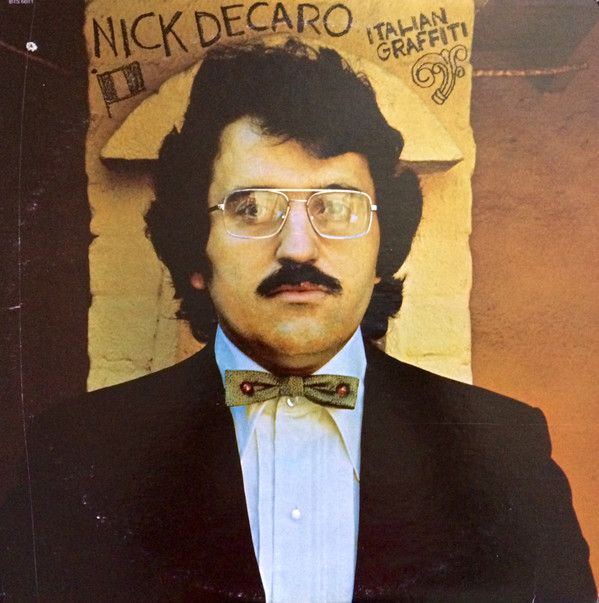

La découverte d’une œuvre précise a cependant fait fonction de déclencheur – que dis-je, d’épiphanie ! – : Italian Graffiti, album de l’étasunien Nick DeCaro datant de 1974. Les voix, les sapes, les arrangements de gros patron, le répertoire, la pochette, tout nous amenait à croire que nous venions de mettre la main sur l’objet daddyste ultime – presque une icône. Il y avait ce truc un peu out, mais aussi on point, assez fin mais aussi très direct, à 1000 % dans son époque, sans pour autant être un gros truc de mascu dégueu. À la première écoute de « Wailling Wall », j’ai littéralement fondu devant cet équilibre parfait entre les Beach Boys, Burt Bacharach, Chet Baker et Michael McDonald ; et puis ces reverbs coquines, ce fourmillement de détails ponctuels… Comment était-ce possible d’arriver à tirer tant de subtilité de ce presque rien, de ce qui avait été fait déjà tant de fois ? J’ai un peu creusé le reste de sa discographie par la suite (qui n’est pas énorme), et j’en retiens surtout l’album Love Storm, qui arrive quinze ans après (en 1990, deux ans avant son décès) et fait lui aussi très bien le boulot, dans le même sillon – peut-être en un peu plus sophistiqué et FM encore.

À dire vrai, j’ai vraiment hésité à faire cet article, reculant à chaque fois le moment où il faudrait m’attaquer à ce sujet et cet album que je trouve cependant fabuleux. En effet, parler d’un concept total branlant, portant sur une figure centrale du patriarcat (le papa), pour en dire du bien – en prenant évidemment en exemple un bonhomme bien moustachu –, ça fait quand même beaucoup. En écoutant ces paroles traitant d’histoires d’amour infini, de flirts bien hétérocentrés, de faire des enfants selon un schéma bien établi, il me semble qu’on ne se situe pas trop dans la deconstruction des questions de genre.

ET POURTANT (bis).

Je trouve quelque chose de très féminin à la façon dont Nick embrasse ces morceaux, quelque chose qui transforme leur sens. Ou plutôt : sa façon d’absorber les signes stéréotypiques associés au féminin dans le musical de son époque (le jeu tout en douceur, le calme et la fragilité plus ou moins feints, les voix aiguës, la candeur juvénile) afin de chanter des machins smooth aux accents clairement « drague et kimono en soie » ouvre un interstice trouble.

J’adore absolument tout les morceaux de cet album – qui sont évidemment PARFAITS pour les jeux d’adultes, mais aussi pour se saper classy en prenant son temps, et pour plein d’autres trucs ; mais ce sont surtout ses deux premiers titres, les très très lounge « Under the Jamaican Moon » et « Happier than the Morning Sun », qui incarnent selon moi le mieux cette masculinité toujours mainstream (écoutez les paroles de « Tea for Two » si vous ne les connaissez pas ; franchement le mec a pas peur, quoi) mais pas forcément verrouillée et définitive. Comme je le disais dans un précédent article, la notion de féminité (comme celle de masculinité, hein) n’est pas une réalité indéboulonnable, unique et figée, mais bien une fiction plurielle elle aussi toujours ancrée, centrale dans la construction des individus, qu’elles et ils en soient conscient·es ou non, et des sociétés, qu’elles soient patriarcales ou non. Il serait d’ailleurs selon moi plus juste de parler au pluriel, de « féminités » et de « masculinités », pour bien faire ressortir tout ça.

Voilà. Peut-être que je décèle cet écart parce que tout cela me parvient aujourd’hui et non alors ; et tant mieux pour l’herméneutique, ai-je envie de dire. Peut-être que je suis en roue libre aussi, voire que je mets des intentions là ou il n’y en a pas, et d’ailleurs ce ne sera pas la première fois que ça arrive dans Musique Journal. Je ne pense pas qu’il y ait une volonté de faire dissoner les normes chez Nick DeCaro : le gars avait juste trouvé son cool perso, ce qui est déjà énorme. Mais par ses arrangements, ses réinterprétations total champagne de chansons déjà bien balèzes – pêle-mêle, on trouve quand même, au niveau des compos : Joni Mitchell, Stevie Wonder, Randy Newman ou Todd Rundgren –, il décale de facto, l’air de rien, à sa façon, la masculinité de son époque pour en sortir, sonorement au moins, de nouveaux modèles. Franchement, qu’une telle œuvre et qu’un tel concept arrivent à me faire réfléchir sur l’illusoire dichotomie entre féminin et masculin, cela me donne, a posteriori et peut-être naïvement, un peu d’espoir. Et peut-être qu’en ça, le daddysme est un humanisme.