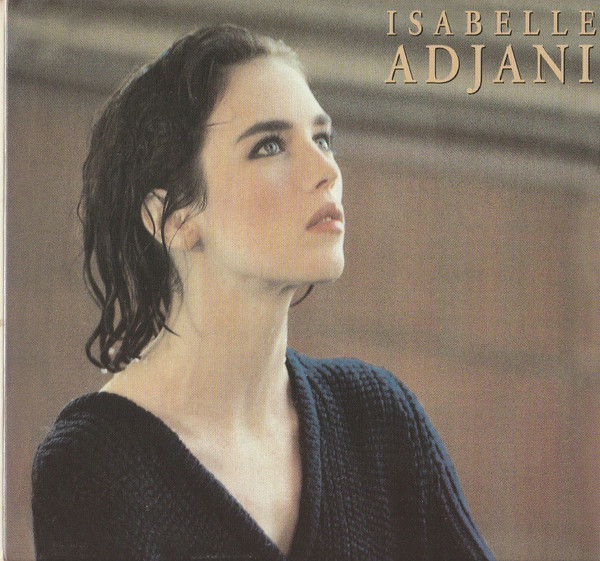

Isabelle Adjani a été une gainsbourienne renégate : sur le disque qu’elle a fait en 1983 sous la direction de Serge Gainsbourg, elle est parvenue à vaincre celui-ci, ou du moins à le neutraliser. Là où les trois gainsbouriennes « légitimes » (Birkin, Charlotte, Bambou) n’ont jamais trop su se tirer de l’emprise de la poivrasse toute-puissante qui leur servait de mari ou de père, l’actrice aux cinq César est parvenue à s’émanciper de son Pygmalion sur l’album portant son nom, sorti alors qu’elle était déjà une star du cinéma mondial dotée d’un énorme pouvoir de séduction et de glamour (glamour entendu dans son acception en vieil écossais, que vous connaissez à coup sûr si vous avez lu l’intro du Choc du glam traduit par Hervé Loncan aux éditions Audimat).

Avant ce putsch contre lui, Gainsbourg avait deux ans plus tôt travaillé avec Catherine Deneuve sur Souviens toi de m’oublier. Un disque pas top sans être nul non plus, encore très seventies, parfois discoïsant dans son approche du songwriting, mais où l’égérie de Jacques Demy semblait évoluer dans un espace qui ne lui appartenait pas, où elle ne faisait que passer. Ce qui donnait d’ailleurs à l’ensemble un certain charme informel, bonne franquette, mais qui au bout du compte dédramatisait l’enjeu puisque Deneuve ne jouait ni à l’actrice qui chante, ni à la vraie chanteuse incarnée. En fait on aurait plutôt dit que c’était à la Catherine Deneuve de la vie de tous les jours que l’on avait affaire : sa présence restait ordinaire, voire le redevenait, peut-être dans un geste de dissolution de son statut de femme fatale surnaturelle. Un choix très sain, sur le plan personnel, de la part d’une légende de son envergure, mais qui en termes d’expérience esthétique donnait des chansons que l’on ne désirait pas trop, que l’on ne voulait pas réécouter et encore moins approfondir dans toute leur superficie. En somme, contrairement à ce que sera par la suite Isabelle Adjani, Souviens toi de m’oublier est à peu près dépourvu de toute tension dramatique et donc d’attrait et donc de légèreté – ce n’est ni un disque pop, ni un disque de chanteuse, autant dire, pardon Catherine, que ce n’est pas grand-chose de mémorable pour nous les popistes français (parfois poptimistes, mais plus souvent popssimistes), tout en étant limite lourdingue.

Sur son (seul et unique) album solo, Adjani fait donc tout l’inverse de Deneuve en prenant le parti de jouer à fond la carte du drama et de l’actrice qui essaie de jouer une chanteuse, mais vraiment façon method acting. Une chanteuse qui s’insurge contre Gainsbarre en allant co-écrire une bonne partie des textes, ce qui n’est jamais arrivé à d’autres gainsbouriennes, ni avant ni après. La technique vocale d’Isabelle a beau être limitée, elle donne l’illusion d’avoir fait ça toute sa vie, s’impose sans effort, se sert de ses défauts pour faire saillir ce qu’elle veut accentuer. Mettre toute son intensité dans son interprétation, chanter ses paroles comme des monologues de films, dans des chansons quasi toutes adressées à quelqu’un, en l’occurrence un homme, amant ou ex-amant (des ex qui, je tiens à le préciser, dans la vraie vie d’Isabelle s’appelaient Francis Huster, André Dussolier ou Bruno Nuytten).

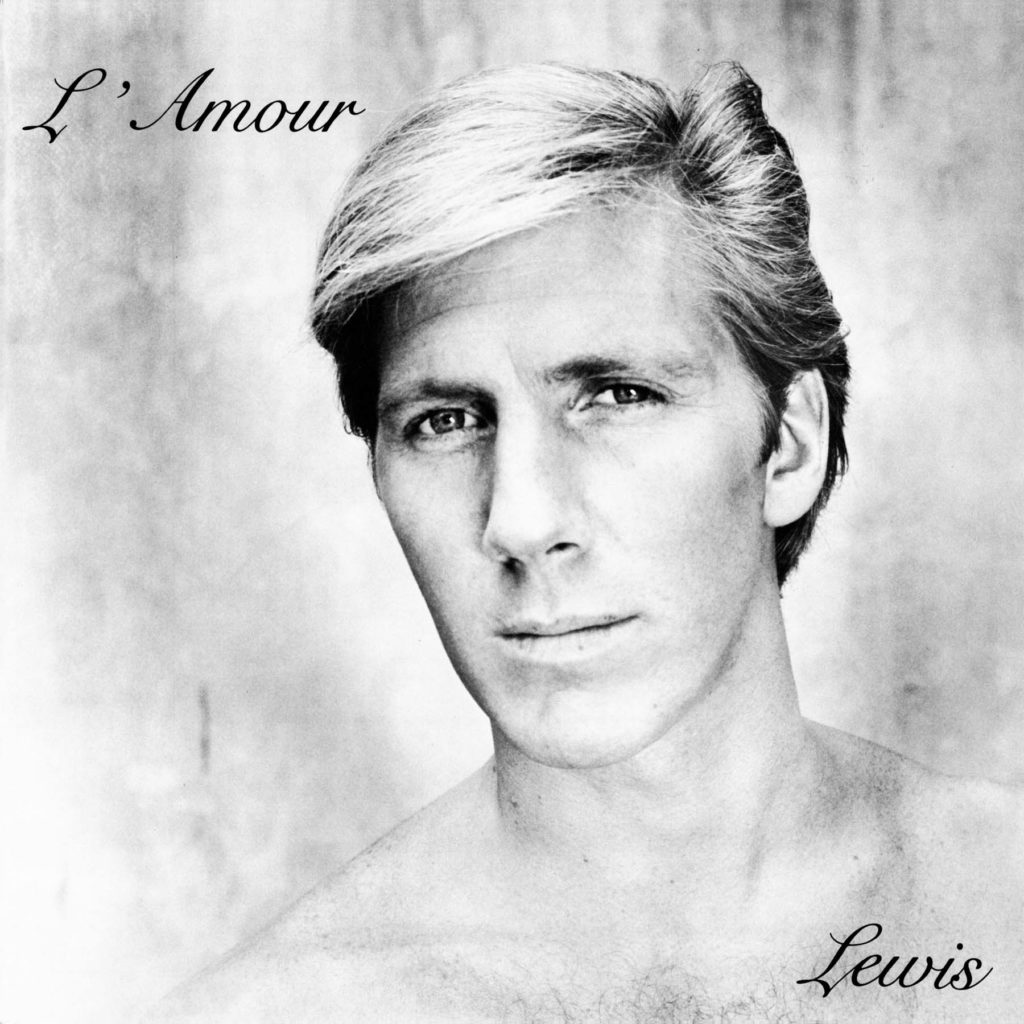

Détail important : je n’arrive plus à écouter « Ohio » et « Pull Marine », deux tubes victimes du fameux « syndrome Let It Be » (aka « syndrome Bob Marley », aka « syndrome Hotel California », aka en France et Belgique « syndrome Jacques Brel »), cet épuisement de l’aura affectant tout un pan des chefs-d’œuvre de la pop qui, à force de matraquage, se voient perdre leurs effets jadis si évidents. Et en dehors de « Beau oui comme Bowie », je ne connaissais aucun des morceaux d’Isabelle Adjani il y a encore un an de ça, et depuis je me suis fait ensorceler. Les arrangements, atout majeur du projet, sont signés Alan Hawkshaw, que les connaisseurs doivent connaître puisqu’il avait entre autres déjà bossé sur L’homme à tête de chou et auprès de Jane Birkin (il a également publié des dizaines de libraries sous son propre nom, et beaucoup travaillé dans la disco). Cet Anglais de l’ombre était déjà hyper fort dans les années 70, mais là en 83 il arrive avec le meilleur esprit possible, pas réac du tout, avec des ambitions de groove complexe, à la fois chic et sale, clinique et dégoulinant, soit le contexte idéal pour les performances tout en ambivalence (et tout en allusions below the belt) d’Adjani au micro.

Je vous laisse découvrir et vous faire un avis sur ce LP connu mais méconnu, qui à mon avis est le plus réussi de toute la discographie du Gainsbourg auteur, précisément parce que c’est un album qui lui a échappé – c’est la statue de Galatée qui se met à parler à Pygmalion, mais pour lui dire d’aller se faire mettre. L’enchaînement des morceaux devrait vous rendre peu à peu accro : à plusieurs moments le flow d’Isabelle frôle le rap sans jamais frôler le ridicule (« D’un taxiphone », « Entre autres pas en traître », « Je t’aime idiot »), et d’ailleurs la moitié des instrus pourraient servir de samples à Alchemist (pour l’anecdote déprimos, on notera que le beat de « Beau oui comme Bowie » a été utilisé en 2010 par Devonte Hynes sans trop d’inspiration sur un morceau de Theophilus London et Solange). Le reste des titres fend les eaux du rock plaisancier, ce style très baladin qui, qu’on le veuille ou non, est notre yacht rock, ce mélange de disco et variété chewing gum qu’on entend sur « Ohio », « OK pour plus jamais », « Le bonheur c’est malheureux », et « Et moi chouchou ». Quatre compos qui d’ailleurs respectent toutes la tradition gainsbourienne d’autoplagiat éhonté, je vous laisse retrouver lesquels de ses tubes anciens ou récents sont ici pompés par SG.

Mais ce qui marque vraiment sur Isabelle Adjani, c’est la lutte symbolique entre ces sons souvent majestueux et cette voix si cassable. En fait, l’actrice semble prendre Gainsbourg à son propre jeu de flemme et de complaisance, elle pousse le bouchon de la décence encore plus trop loin : elle en fait des tonnes dans ses respirations et ses halètements, ses montées mal maîtrisées vers les aigus, surjoue à fond son personnage de femme pseudo venimeuse en perpétuelle bipolarité, blessée mais désabusée, dominatrice mais passive, cassée mais cassante… Jusqu’à finalement, je trouve, mettre en échec le projet gainsbourien de contrôle total de sa poupée, et à s’emparer du disque pour en faire une espèce de document hybride sur elle, sa tentative de diversification du ciné vers la musique, sa relation avec son songwriter ivre mort, tout juste capable d’écrire des calembours de plus en plus minables. C’est un journal audio trempé dans le funk synthétique, aux effets camp très autonomes du style de Serge Gainsbourg, qui réussit l’exploit dialectique d’être à la fois très immédiat et très médié – en d’autres termes il fait en même temps kiffer et penser, que demander de plus !

Vous entendrez peut-être dans l’approche d’Isabelle une préfiguration du chant de Mylène Farmer, à la différence que Mylène ne sera jamais autant à distance de ce qu’elle fait (sauf peut-être à ses tout débuts, sur « Maman à tort » par exemple, dont je vous recommande au passage cette version estivale dans les jeux de 20 heures sur FR3 en 1984). Il faut aussi souligner la ressemblance de phrasé avec Jane Birkin, au point qu’on se demande par instants si Isabelle ne l’imite pas pour rire, mais pas forcément pour se moquer d’elle (elles chanteront d’ailleurs en duo à la télé quelques années plus tard chez les Carpentier).

Dernière chose, avant de vous laisser kiffer et penser, c’est cette pub pour Woolite, une lessive pour la laine, où l’on voit Adjani emmitouflée dans un gros pull en mohair avec un maxi col roulé. Curieux qu’une telle star, après avoir si bien déjoué le stratagème de Serge Gainsbourg malgré le succès de « Pull Marine », ait ensuite accepté de surfer sur cette thématique textile, surtout que le pull marine du clip n’est pas du tout en mohair, ni même en laine. Mais bon, elle avait peut-être oublié d’aller déclarer ses revenus sur impots.gouv.fr, oubliant comme tant d’autres le numéro fiscal lui permettant d’accéder à son espace particulier. En tout cas, quarante ans plus tard, son disque éponyme est devenu un must de mon été, et j’espère que vous y trouverez autant de satisfaction que moi. Bravo donc à Madame Adjani, et bravo aussi à Alan Hawkshaw, qui nous a quittés en 2021.