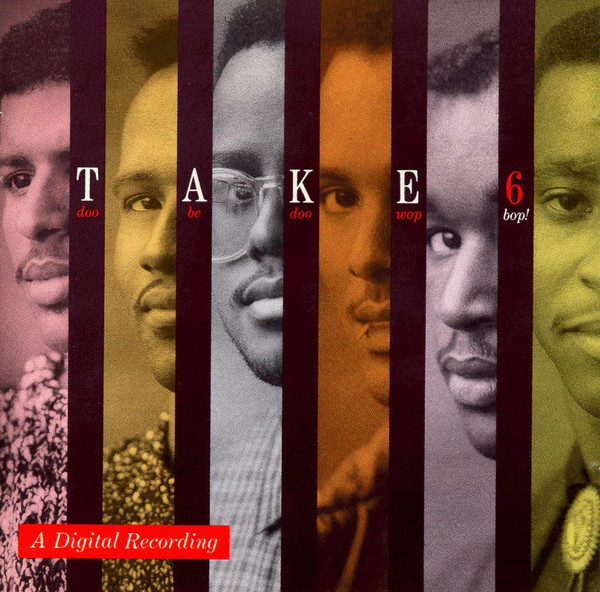

Take 6 est un groupe vocal fondé dans les années 80 à Huntsville, Alabama, qui à ses débuts chantait presque exclusivement a capella, à l’exception de quelques manipulations de studio et d’une boîte à rythmes par-ci par-là. Plus exactement, c’est un sextet de gospel aux accents très jazzy, dont le premier album Take 6 – d’abord sorti en 1987 au format cassette sur le label chrétien Reunion Records, puis réédité en 1988 chez Reprise – avait été un carton commercial et critique, auréolé de deux Grammys, tout comme le deuxième So Much 2 Say, arrivé dans les bacs en 1990. Ce sont deux disques formidables, on peut le dire d’entrée de jeu, deux disques qui produisent un puissant sentiment d’enthousiasme et d’élévation à défaut de convertir tout le monde à l’Adventisme du Septième Jour, le courant protestant presbytérien auquel appartiennent les membres du groupe.

Ces derniers – Melvyn Warren, Cedric Dent, Claude McKnight, Alvin Chea, Mark Kibble, David Thomas – s’y conforment à l’idée qu’on peut se faire de loin d’un groupe de gospel acapella : les harmonies vocales sont écrites et exécutées au millimètre et les chansons, souvent composées et produites par eux-mêmes, tournent quasi toutes autour de thèmes religieux. Mais ce diptyque d’albums parfaits – voire plus que parfaits, comme on va le voir – développe néanmoins un son bien de son époque, pas du tout live, pas du tout traditionnel, pas du tout en direct de l’église, et parfois limite désincarné et post-humain dans sa précision digitale, ce qui pourrait être un comble pour du gospel mais qui visiblement n’a gêné personne.

En fait, la prod sonne comme une sorte de paroxysme de l’esthétique léchée du black adult contemporary d’alors, cette patte post-quiet storm souvent pratiquée par des vétérans comme Smokey Robinson (fondateur involontaire du genre quiet storm dans les seventies), mais aussi par la divinité Luther Vandross sur ses albums de la deuxième moitié 80. On y devine aussi, dans la virtuosité des harmonies, une version extrémiste des fameux groupes masculins de R&B/new jack qui s’apprêtaient à exploser : Boyz II Men et Jodeci bien sûr, mais aussi New Edition, Guy, ou Tony Toni Toné, ou Troop ou encore les phénoménaux Shai (si jamais ça vous intéresse j’ai retrouvé la fameuse pyramide des groupes masculins de R&B des nineties qu’avait sortie Complex en 2014).

Le studio s’entend vraiment pas mal, ce qui tombe bien puisque le but de la manœuvre est de mettre en valeur la combinaison de ces six voix hyper pures et hyper justes, qui se déploient donc en général, comme on le disait plus haut, sans autre accompagnement que des snaps et des claps, un petit peu de beatboxing et parfois des overdubs ou des jeux sur les pitchs, pas toujours légers, mais que voulez-vous, si on ne peut pas tricher avec le Seigneur on peut bien un peu tricher avec la marchandise musicale – ça se défend, non ?

Pour celles et ceux qui en entendant parler de groupes a capella ont des remontées de Pow Wow voire de Chanson Plus Bifluorée, je vous invite à vous calmer et à vous dire que Take 6 sonne davantage comme les Beach Boys de « Their Hearts Were Full of Spring ». Testez par exemple le tube du premier LP, « Quiet Place », et voyez comme comme vous vous sentez enseveli par toutes ces harmonies. Il y a presque trop d’informations à chaque note – ou plutôt chaque accord, puisque ça va jusqu’à six notes – pour absorber toute cette beauté. On explore ainsi, sans s’en rendre compte, le domaine de la connaissance excédentaire, pour citer approximativement Giorgio Agamben dans son tout dernier livre, sorti ce mois-ci, Goût. Le plaisir vous déborde le cerveau, la volupté se fait despotique, et comme il s’agit de voix ça me fait penser à ce qu’on peut ressentir à l’écoute de samples vocaux ultra découpés de Todd Edwards, ses espèces de carambolages et compressions – des compressions à la César, d’une certaine façon, mais en mille fois plus excitant – de voix qui jaillissent de toutes parts, que l’esprit ne sait pas agencer assez vite pour les isoler car elles s’échappent par principe, par principe divin devrais-je dire (voire daîmoniaque, si je puis me permettre de reprendre la notion introduite par Platon de daîmon qu’évoque Giorgio). C’est à peu près la même chose qu’on éprouve en avançant dans Take 6 et So Much 2 Say, certes avec un matériau plus lent et plus humain, et sans beat, et sans basse, en version acoustique en toute simplicité (de façade). Inutile de préciser que c’est là juste un fantasme d’auditeur de ma part, puisque évidemment le groupe n’a jamais pu écouter Todd Edwards, dont les premiers maxis ne sortiront que plusieurs années plus tard.

Pendant que vous êtes sûrement déjà en train de vous ambiancer le cœur et les méninges en simultané sur les premières chansons de Take 6, je voudrais parler rapidement d’un autre livre, un livre qui m’a fait découvrir le groupe, intitulé Histoire d’une oreille, par François Pachet. L’auteur, mélomane-musicien et scientifique aujourd’hui expert en IA appliquée à la composition, y rapporte une série d’expériences d’écoute suivies d’analyses parfois techniques sur un corpus varié (McCartney, France Gall, Dylan, Miles, Jonasz, Baden-Powell, ou encore le méconnu Claude Barthélémy), et il y approfondit sur quelques pages ce que je viens de vous dire au sujet du sextet de Huntsville et sur l’effet de trop-plein trop-parfait qu’on peut expérimenter en se penchant sur les deux disques conseillés aujourd’hui. Je le cite in extenso :

« Chaque note est harmonisée d’une manière si nouvelle, si riche, exactement à la limite de ma compréhension. Je ressens les mouvements entre les notes, ces mouvements internes qui laissent la note de la mélodie inchangée, comme des grattements agréables dans le dos ou dans l’oreille (…)*

« Les morceaux sont saturés d’événements jubilatoires, au point qu’une impression étrange finit par se dégager. J’ai devant moi quelque chose de si important que mon attention se mobilise dans l’excitation de ce-qui-va-suivre : je n’ai plus le temps d’analyser, il me faut tout enregistrer, indexer au mieux pour y revenir plus tard. Mais ce plus tard ne revient jamais. N’est-ce pas cela, être saisi par une émotion musicale, entretenir l’illusion qu’on pourra revenir sur un moment favori, gardé en attente dans une région distinguée de la mémoire, mais qui s’évanouit dès qu’on la réquisitionne.(…)

« Avec Take 6, je touche à l’essence du problème de la localisation harmonique. J’entends défiler à une cadence rapide des accords si riches qu’ils déclenchent un plaisir pur d’écoute localisée, comme oublieux du sens qu’ils ont dans la séquence. Je les écoute pour ainsi dire détachés du reste, mais je doute de la nature véritable de ce plaisir. (…) On saute brutalement du plaisir d’un accord vers le plaisir du suivant dans lesquels se mélange le sensation de la transition, si bien que je ne sais si j’aime ce deuxième accord ou la transition du précédent vers celui-ci. Vertige de la localisation harmonique où le local et le global s’entremêlent de façon inextricable. »

Plus la peine d’aller fleurir la tombe de Theodor Adorno à Francfort, je pense que ces paragraphes de Pachet suffiront à le faire enfin cesser de se retourner dedans. Tout y est : la déconnexion entre le tout et les parties, la réification et la pseudo-individualisation des détails et des plaisirs qu’ils procurent, le non-respect du matériau musical et de sa cohérence. Et là où Pachet est bon, c’est qu’il parle tout de même de plaisir, réel quoique trouble.

Le reste d’Histoire de l’oreille est surtout intéressant si vous disposez de bonnes bases en solfège et/que vous jouez d’un instrument. Comme ce n’est pas mon cas, la lecture m’a globalement frustré puisque je me suis senti mi-largué mi-méprisant (réaction classique d’orgueil de l’ignorant) face aux démonstrations de l’esprit rigoureux qu’est celui de l’auteur. Je dois aussi avouer ne pas être fan du répertoire parfois trop zicos qu’il examine, à base d’Al Di Meola et de John McLaughlin, et de ses partis-pris de gratteux boomer qui n’écoute ni rap, ni techno, ni même vraiment de disco ou de soul, même s’il cite Stevie Wonder, les Bee Gees, Billy Joel ou Donald Fagen. Mais tout ça n’est pas si grave, et l’intro a suffi à me satisfaire, puisque Pachet y évoque ses premières sensations d’enfant auditeur face à ce qu’il appelle les escattes – ces « quartes suspendues qui résolvent sur un accord parfait », provoquant en lui « un petit vertige, celui d’une marche d’escalier qui se serait présentée au dernier moment sous mes pieds marchant dans le vide » – et ses réflexes d’auditeur adepte de réinterprétation-réécriture mentale, qu’il compare à « un élastique qu’on tire pour voir jusqu’où il va tenir », où il « superpose à l’écoute réelle une sorte d’hallucination auditive volontaire » qu’il « essaie de faire tenir le plus longtemps possible ». En revanche je vous déconseille d’aller voir son compte Twitter, sauf si vous jugez « absurde » le débat sur les retraites et le smic à 1600 euros. On peut pas être bon partout !

Pour revenir en vitesse à Take 6, on notera que parmi leurs nombreuses collaborations avec d’autres artistes – souvent des monstres sacrés du paysage musical afro-américain, Ray Charles, Quincy Jones, Whitney Houston, CeCe Winans, Marcus Miller, Al Jarreau, etc –, figure étonnamment la chanteuse k.d. lang, devenue célèbre dans les années 1990 pour avoir été l’une des premières lesbiennes assumées de la country et du rock mainstream. Un choix d’association plutôt audacieux, donc, de la part d’un groupe adventiste du Septième jour, sachant que cette obédience s’est régulièrement affirmée contre l’union des homosexuels (et contre l’avortement au passage), surtout que cette collab a eu lieu non pas une mais deux fois. Les morceaux sont pas mal, la voix de k.d. me plaît, assez proche de celle de Tracey Thorn, en version canadienne.

Pour finir je vous laisse admirer cette performance live de « A Quiet Place », lors d’un festival en Espagne, où les six compères nous ont sorti leurs plus beaux T-shirts random, mettant à mal la réputation d’élégance en toutes circonstances de dix générations de musiciens afro-américains. Fruit of the Loom règne en maître sur la scène et ça nous permet sans doute de mieux savourer la subtilité des ces harmonies pas toujours évidentes à localiser, comme nous le disait François Pachet. Bonne journée a toustes !

![Musique Journal - Écofictions (2/3) : la tropicalité liminale et synthétique d’Andrew Pekler [archives journal]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2023/03/musique-journal-a3716245694-10-1024x1024.jpeg)