Il y a quelques mois, je me trouvais dans un café et la sono passait du blues, du blues instrumental à basse intensité, presque du blues muzak. Comme j’étais seul, cette playlist a peu à peu saisi mon attention et je me suis rendu compte qu’elle me plaisait bien, alors qu’en général je ne suis pas du tout fan de ce genre de blues électrique qui sonne moins comme de la musique que comme un signe, comme un logo sonore. Quand j’ai shazamé le son, l’appli m’a indiqué qu’il était l’œuvre de Gary Tunes, d’Eric Blues et de Red Whiskey, et qu’il venait d’un album intitulé Midnight Blues, avec en visuel une photo représentant deux verres d’alcool brun et deux cigares, posés sur une table en acajou. Intrigué par ces informations, j’ai googlé les noms des trois artistes et ça n’a rien donné : aucune trace de ces gens sur Internet. Puis en rentrant chez moi, j’ai écouté les autres titres de l’album et je me suis aperçu que ce blues de minuit cultivait une vibe si générique que ça en devenait suspect. On y percevait un tel vide que j’ai fini par me résoudre à admettre, comme vous l’aviez peut-être deviné, qu’une intelligence artificielle spécialisée dans la fabrication de blues au kilomètre se trouvait aux commandes de ces compositions. Cet algo-blues semble être conçu précisément pour être joué en fond sonore puisqu’il existe sur les plateformes une chaîne appelée « Blues Relaxation » où figure presque toute la discographie des trois musiciens artificiels que sont Gary, Eric et Red.

COMMENT ÉCOUTER DU BLUES SANS ÊTRE UN POSEUR ?

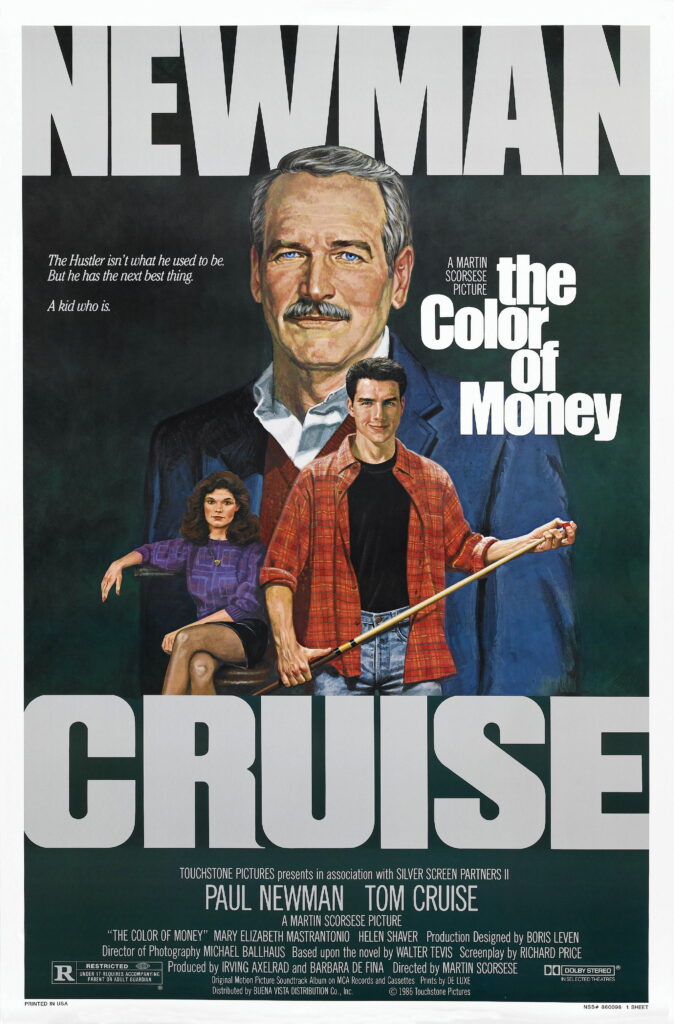

Cette aventure m’a moins fait réfléchir au pouvoir de l’IA qu’à ma perception du blues, puisqu’elle m’a piégé en train de préférer la copie à l’original, le simulacre à l’authentique, en flagrant délit de poseurisme warholo-baudrillardien. Ça m’a déprimé, mais quelques semaines plus tard je me suis remonté le moral en tombant par hasard sur une occasion de vraiment kiffer du blues, cette fois-ci pour des bonnes raisons, sans posture. Sans posture, mais cependant dans un contexte spécifique, celui d’un long métrage qui grâce à l’acoustique des lieux où il se déroule réussit à faire sonner le blues d’une façon que je n’avais jamais pu expérimenter jusqu’ici. Le film s’appelle La Couleur de l’argent (1986) et il a été réalisé par Martin Scorsese, dont on connaît l’amour du blues. On retrouve dans les premiers rôles Paul Newman, Tom Cruise et l’extrêmement sous-estimée et sous-utilisée Mary Elizabeth Mastrantonio.

Tourné entre After Hours et La dernière tentation du Christ, La couleur de l’argent est la suite de L’Arnaqueur de Robert Rossen, sorti vingt-cinq ans plus tôt, où Paul Newman jouait « Fast » Eddie, un joueur de billard assez filou, un Hustler, comme l’indique le titre original. Les années ont passé et Eddie a pris sa retraite pour devenir dans La couleur de l’argent une sorte d’agent pas très officiel de jeunes joueurs, en l’occurrence celui de Vincent (Cruise), qu’il rencontre au début du film. L’histoire, qui se déroule l’hiver, suit les deux hommes accompagnés de Carmen (Mastrantonio), la petite amie de Vince, à bord d’une Cadillac blanche pas terrible (modèle Fleetwood Brougham) qui fait la route allant de Chicago à Atlantic City, où se tient un grand tournoi. En chemin, le trio va s’arrêter dans à peu près tous les bleds qui proposent des salles où le poulain d’Eddie peut se préparer pour la compétition, en se faisant quelques billets au passage. Ils passent leurs nuits dans des hôtels bon marché, se chamaillent entre eux ou avec d’autres gens, et finissent par s’embrouiller pour de bon, pour se retrouver à Atlantic City où, coup de théâtre, Eddie va reprendre du service en tant que joueur.

ÉCOUTER DU BLUES DANS DES ESPACES MAL ISOLÉS : LES CONSEILS DE NOS EXPERTS !

C’est un film où le bluff et le double jeu sont omniprésents, à la fois dans le jeu et dans la vie, où les choses ont l’air de ne jamais pouvoir être stables : pas tout à fait fausses mais pas tout à fait vraies, ni même juste réelles. Cette instabilité perturbe l’esprit et les sens, le regard mais surtout l’ouïe, en ce qui me concerne. La bande-son non-musicale est ainsi truffée de bruits de boules de billard qui s’entrechoquent, de voix plus ou moins intelligibles de joueurs et d’arbitres, captés dans des salles à l’acoustique en générale peu feutrée, ce qui donne à l’ensemble une identité sonore très forte, une résonance âpre. C’est dur à expliquer, mais rien qu’au son on sent qu’il fait super froid, on devine le stress des joueurs, la tension entre eux, le sentiment général de non-contrôle et d’inconfort. Ça donne une impression angoissante de perméabilité, de courant d’air qui se maintient même porte fermée, comme complice du grand vide éternel. Et en même temps, autour de ce vide se développent des éléments répétitifs et ritualisés, qui rassurent par instants, puisque les sons et les gestes s’y suivent et s’y ressemblent… comme dans le blues, en fait !

Et là où je trouve que Scorsese et son superviseur/compositeur Robbie Robertson – illustre Canadien décédé l’an dernier, membre de The Band, guitariste historique de Dylan et compositeur d’une dizaine de scores pour Marty – ont fait encore plus fort, c’est qu’on dirait qu’ils ont voulu intégrer ce feeling d’espace envahi et envahissant à certains des morceaux composés pour la B.O. C’est une hypothèse, je n’ai pas de preuves, si ça se trouve c’est une coïncidence, mais je me dis que ce serait un peu fort de café que ce ne soit qu’un hasard. Le son du formidable « Main Theme », co-écrit par Robertson avec son compatriote l’arrangeur Gil Evans (lui aussi célèbre, principalement pour son travail avec Miles Davis) frappe ainsi par sa rugosité live, un peu incertaine, ses synthés qui planent pas très haut, sa boîte à rythmes qui claudique, la voix reculée du Canadien qui marmonne plus qu’il ne prononce des mots. Un blues entendu de loin, ou à travers une lourde porte entrouverte, ou pendant que des gens parlent, ou peut-être que les musiciens sont juste en train de se chauffer, on ne sait pas trop mais le résultat est fantomatique, on le dirait fait d’une matière qui fuit entre les doigts.

Il y a aussi « Let Yourself In For It », un morceau de Robert Palmer, signé à l’époque chez Island où il développait un son très chic, puisqu’il enregistrait aux fameux Compass Studios de Nassau, mais qui là tente un hybride reggae-blues qu’on croirait capturé dans un entrepôt engourdi par le fatras, avec des gros cuivres en plastique qui dépriment. C’est un fantastique morceau très profil bas, qui devrait plaire aux diggers sans œillères – et Dieu sait qu’ils sont rares de nos jours ! Aux autres, ou ne serait-ce qu’à moi, il évoquera l’expérience d’un boomer sans doute fan de vrai blues, qui espère un instant de contemplation en regardant par la baie vitrée de sa maison au bord de l’eau, d’ailleurs mal isolée et trop proche de la mer, et qui comprend alors que la beauté naturelle des éléments ne suffira pas à chasser ses tourments minables.

VERS UNE DÉFÉTICHISATION DU BLUES ?

On retrouve ce même effet courant d’air sur l’autre compo de Robbie et Gil, « Modern Blues », qui sonne comme ce qu’on aurait pu entendre en closing d’un gros festival genre « Gauloises Blues » dans les années 1980, et qui a la délicate attention de laisser de la place à un harmonica, un synthé et un orgue en parallèle des guitares électriques. C’est le morceau le plus classiquement blues des trois, il propose une caisse claire de salle de concert vide, tourne en boucle et entête avant de stopper sans raison valable. On y perçoit ce climat de live pseudo-approximatif, les instruments ont l’air de papoter distraitement près de la sortie du pool hall, sur main street, pendant que les voitures passent devant eux et que flânent quelques passants de milieu d’après-midi. (Un peu comme les casinos, auxquels Scorsese s’intéressera comme on sait par la suite, les salles de billard sont des lieux où les joueurs peuvent perdre la notion du temps, et où sortir prendre l’air peut donc faire du bien).

Au-delà de ces trois morceaux qui se fondent incroyablement bien dans le décor, et pour revenir au propos de départ, les autres titres que l’on entend dans La couleur de l’argent – qui ne sont pas tous 100% blues, qui ne figurent d’ailleurs pas tous sur le score mais qui sont tous dans la playlist ci-dessus – sont parvenus à me séduire dans ce contexte scorsesien entre road-movie, film de sport et ménage-à-trois-core. Malgré leur aspect stéréotypiquement blues ou blues-rock, ils se débrouillent via l’image et le mixage son pour s’extraire de leur isolement fétichiste d’origine – en l’occurrence, je vois celui du bar d’hôtel de la pochette de Midnight Blues, où l’on fume cigare et boit cognac, même s’il y a bien entendu d’autres façons de fétichiser le blues – pour faire corps avec un environnement que je n’avais pas anticipé : celui des billards et de leurs bars, lieux aux charmes et dimensions variables, ou celui des habitacles des grosses routières américaines. Des espaces qui conservent d’une scène à l’autre une empreinte commune, fut-elle juste sonore ou plus largement « ambiante ».

On se retrouve alors, sans s’en rendre compte, à kiffer un Willie Dixon au groove entre humidité et climatisation, un Mark Knopfler instrumental presque robotique, un boogie woogie sans salamalecs de Warren Zevon, avec un son FM, et toujours dans cette veine très radio on a du Clapton chiant mais sincère, du BB King teinté de gospel, bien dégoulinax, une chanson d’un groupe roots-rock eighties honnête comme tout qui s’appelle The Del Lords, ou encore un autre groupe du même tonneau, en un peu plus country, nommé The BoDeans. En somme, que de la musique que je zapperais si on me la servait sans accompagnement mais qui, harnachée à La Couleur de l’argent, gagne une aura folle. Il y a aussi quelques morceaux que je connaissais, un Bo Diddley fatal, jadis découvert sous un autre titre dans l’anthologie Spacelines de Sonic Boom, ou un Charlie Parker avec cordes (le même que celui qui conclut Sorcerer), et même « One More Night » de Phil Collins, qui tombe presque trop bien, trop pile dans le thématique 80 sombre, rongée par la solitude et la froidure sèche.

ÉPROUVONS-NOUS LE BLUES DU BLUES ?

Une réflexion me vient alors que je termine ce texte, c’est que ce blues des années 1980 que le film fait entendre, dans toute sa diversité et toute son infidélité à l’idiome originel dont il s’inspire, pourrait être décrit comme un blues qui chante la perte du blues, et donc comme une sorte de blues du blues, de blues’ blues. Un blues revenu de tout, rincé des pieds à la tête par les années Reagan et avant ça par la décennie du Moi qu’étaient déjà les seventies. Mais qui réussit tout de même à se faire entendre, tel un spectre ou plutôt un hologramme surgissant du digital balbutiant, et qui reconstitue tant bien que mal l’ici et le maintenant, tout en confirmant sa perte fatale.