Je me destine à exercer ce qu’on appelle communément un « métier-passion » : écrire des scénarios. Une passion précaire et solitaire, qui implique un rythme de travail à la fois idéal et déplorable, complètement carnassier en tant qu’il dévore nuits (souvent sur le mode du rêve éveillé) et weekends, mais m’accorde malgré tout de longues plages de vide au cœur desquelles tout semble se résoudre de façon vaguement magique, comme si je n’avais plus besoin d’intervenir délibérément.

Au sein de ce rythme désordonné où certaines heures sont toujours plus heureuses que d’autres, il y a du bruit. Pas toujours de la musique : du bruit. La distinction me semble très importante. Mon bruit c’est une enceinte audio, traînée comme un boulet dans toutes les pièces de ma maison ; jetée sur le canapé ou en équilibre sur le lavabo, diffusant des chroniques France Culture contre lesquelles je peste pendant que je me douche ; des vidéos YouTube invariablement entrecoupées par la voix de Franck Lebœuf qui me dit combien vendre ma voiture pendant que je coupe mes légumes ; ou des bouts de morceaux, écoutés en boucle, toujours entrecoupés de publicités, de publicités, de publicités, quand je sautille dans le salon en préparant mon sac.

Ce quotidien aussi imprévisible qu’autogéré a cependant connu une parenthèse l’été dernier, puisque j’ai travaillé quasiment deux mois en tant que bibliothécaire dans une petite commune du Val-d’Oise : j’ai alors soudain ressenti dans ma chair la difficulté de devoir complètement réadapter mon rythme circadien à une norme qui n’était profondément plus la mienne. Lorsqu’on travaille dans un espace fermé en compagnie d’autres individus, en l’occurrence ici dans un cadre de mission de service public hautement respectable laquelle implique de se rendre disponible à tout moment pour les usager·ères, le plus dur c’est moins l’aspect répétitif des tâches que leur encadrement au-delà de notre volonté ; moins le fait de refaire des gestes en boucle que les effectuer dans un silence monocorde ou ponctué d’échanges rares avec les collègues. Toutes les journées se ressemblent : arriver à 8 h 30, enlever son casque, dire bonjour à une, deux, trois collègues, prendre sa pause à heure fixe, manger à heure fixe même si l’on n’a pas faim, et une fois que l’on sort du lieu, alors le travail n’existe plus, les commissures des lèvres se détendent enfin, les épaules s’affaissent, les jambes sont légères, et chacun rentre gaiement chez soi tout en sachant bien qu’il n’aura le temps de rien faire d’autre que de comater sur son canapé jusqu’à l’heure du coucher.

Dans cet espace du travail de bureau, tout ce qui est parasite et frivole est à bannir. Donc pas de bruit, pas de publicités, ni de générique d’émission France Culture. Et surtout, pas de musique. Ou alors c’est un signe que l’on fait sécession avec le reste de l’équipe et mettre son casque, même lorsque la tâche l’y invite, est vu comme un signe de défiance. De fait, évoluer dans ces conditions particulières m’a fait me rendre compte à quel point le bruit, mon bruit, m’aidait à me mouvoir, à réfléchir et, plus loin, à être heureuse. Étant privée de pouvoir en jouir comme je le souhaitais, il fallait, au détour d’un changement de pièce ou d’un escalier grimpé quatre à quatre, trouver des combines pour le retrouver. Une langue qui claque sur les dents au son d’un rythme impénétrable, un jeu de jambes discret, une tête qui dodeline, et des doigts qui tapotent sur une surface plane comme si j’étais à moi seule un orchestre.

Un film, vu au milieu de mon contrat à durée déterminée, et alors que je trouvais le courage de faire autre chose que de regarder mollement le sport à la télé, m’a complètement éclairé sur le rapport qui pouvait être entretenu entre musique et travail, et illuminer, du même coup, ce que j’étais alors en train de vivre.

Réalisé par Daisy von Scherler Mayer, Party Girl est un film étrangement méconnu en France, malgré son succès massif aux Etats-Unis et le statut de film culte qu’il y a acquis. Ce n’est pas le sujet de cet article, mais les fans du clubbing new-yorkais nineties en auront clairement pour leur argent : on y voit entre autres du voguing, des macarons de maxis Eightball Records en gros plan, des danseurs qui viennent demander au DJ de jouer « moins house », et on a même une patronne de club qui blackliste les tracks d’un producteur (fictif) appelé Teddy Rogers. Mais si l’histoire m’a semblé si hautement relatable pendant mon contrat estival, c’est surtout qu’elle raconte les aventures de Mary (Parker Posey), elle aussi sommée de travailler en bibliothèque.

Mary est une jeune fêtarde de 25 ans, bourgeoise et quirky – rencontre passionnante entre, mettons, Blair Waldorf et Frances Ha en moins caricaturalement blanche ou peut-être justement, en encore plus blanche, en tant qu’elle navigue avec un flegme désarçonnant dans la vie et peut faire sien à peu près tout ce qui relève du minoritaire, notamment ce qui a trait à la race ou la sexualité, un vecteur de fierté mais aussi de souffrance, pour en faire ce truc superficiel, vaporeux, cool, dans le coup. Aussi, il est difficile de ne pas grincer des dents lorsqu’elle se targue d’un bien senti : « I think I have a police brutality case, I really do », après s’être faite gentiment admonester et calmement embarquer par les forces de l’ordre pour avoir organisé une teuf illégalement dans son loft. Cette gentille jeune femme, malgré une blanchité un peu écrasante on l’aura compris, au bruit intérieur démesuré, passe son temps à chiner des fringues de créateur le jour, et à organiser des soirées la nuit tombée. Pour rembourser l’amende collée par les flics, sa tante l’encourage à reprendre sa vie en main et du même coup, la pistonne gentiment en tant qu’agente de bibliothèque à la NY Public Library où cette dernière travaille.

Tout le film, et c’est là un aspect évident de sa musicalité, consiste à alterner entre quatre mêmes lieux comme c’est souvent le cas dans la vie de tout un chacun, et à s’y faire jouer des choses légèrement différentes, à la manière des couleurs changeantes d’un même standard musical. Ces lieux étant : un bout de rue où travaille un mec qui tient un food-cart de bouffe libanaise, un club, un appartement et, donc, une bibliothèque. Ce qui est stimulant, c’est que chaque scène est en mesure de remettre en branle la précédente, et là où on n’est jamais complètement dans le statu quo, alors la fiction avance, tout simplement. Donc comme dans toute bonne tradition morale hollywoodienne, tout est toujours perfectible, et les personnages de Party Girl en sont les représentant-es innocent-es et touchant-es. Aussi, le racisme dont est victime ce personnage libanais de vendeur est plus ou moins retourné comme un gant (un disque moqué qui fera danser des foules ; une formulation caustique qui reprend les outils du maître pour mieux le critiquer), et le film peut se permettre d’évoquer plein de trucs, pas tant évidents que ça pour l’époque me semble-t-il, donc en vrac, la gentrification, notamment par la nourriture, la précarisation des services publics, la ménopause, ou encore une agression sexuelle montrée pour ce qu’elle est, violente et tristement banale.

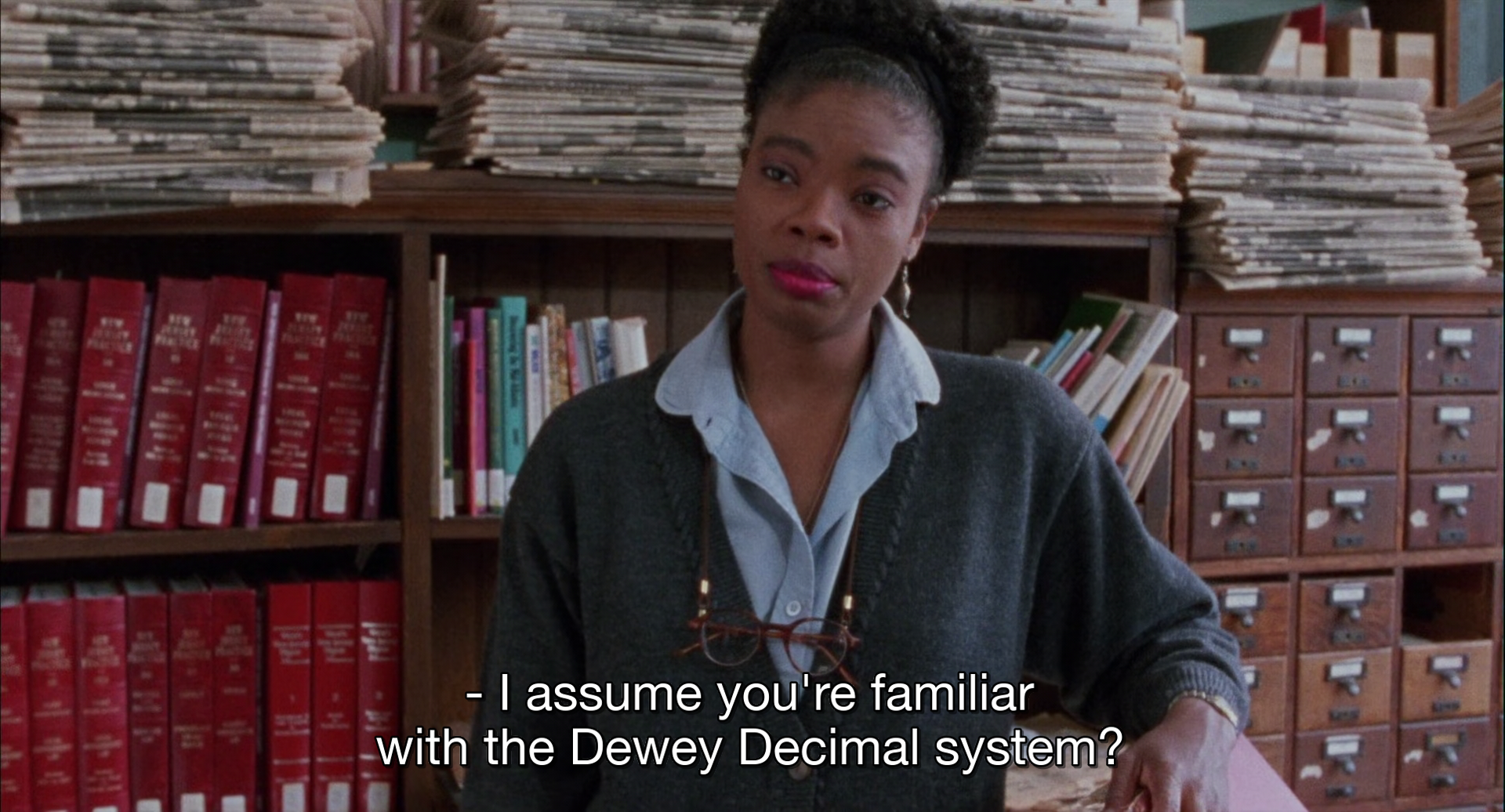

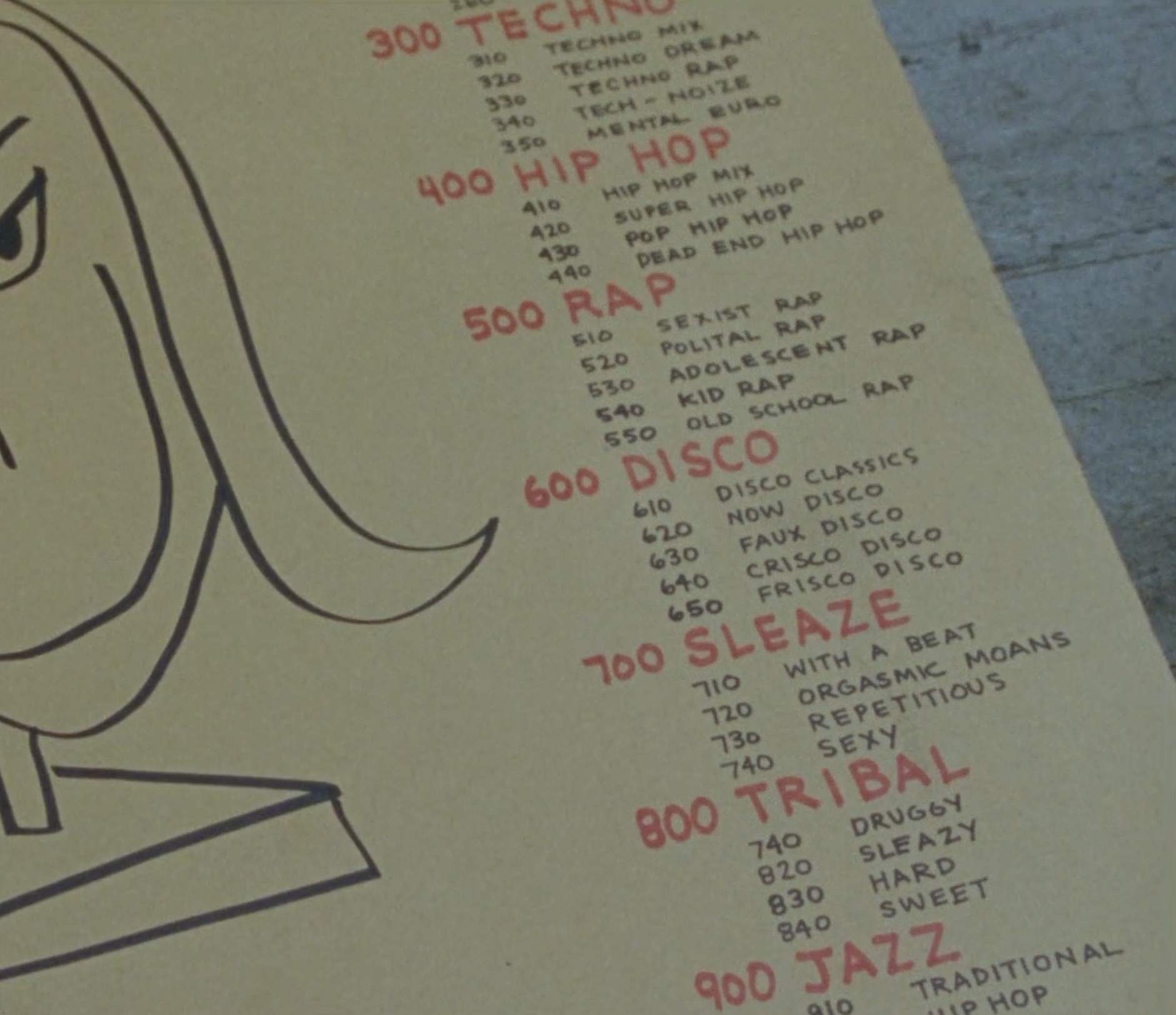

Pour parler plus précisément de musique, de bruit et de travail, j’évoquerai la chose qui m’a le plus bouleversée dans le sens où je ne pouvais soupçonner le fait qu’un film puisse élire cet objet banal que je côtoyais tous les jours depuis le début de mon contrat et le transmuer en une véritable ressource esthétique et éthique. Il s’agit du système Dewey, élaboré par Melvin Dewey en 1876 et vaguement familier pour n’importe qui a déjà fréquenté une bibliothèque et qui m’aura longtemps laissée songeuse. Les ouvrages dans toutes les bibliothèques aux États-Unis, mais aussi en France, sont classifiés en suivant un ordre très précis, une numérotation qui propose de les ordonner selon leur usage en dix classes, elles-mêmes subdivisées en une petite infinité d’autres classes. Par exemple, si l’on veut trouver un livre consacré à l’alimentation, il faudra fouiner du côté des 641. Si, plus précisément, on souhaite se renseigner non pas sur des questions générales d’alimentation mais, mettons, lire à propos de la cuisine pour les collectivités, alors il faudra coder, ranger, puis chercher cet ouvrage dans les 641.57.

Mary – d’abord effrayée par ce système totalisant qui implique d’être un tantinet scrupuleux, et qui donne l’impression effectivement terrifiante que n’importe quel ouvrage y a sa place – finira par l’assimiler (aussi parce qu’elle l’utilisait déjà, mais à sa manière, pour ranger ses jeans dans sa chambre en fonction de la couleur du délavage de la toile). Entre le club et la bibliothèque il n’y a plus qu’un pas, et le beat de « U Got Me Up » de Dajae et Cajmere se confond bientôt avec le tampon plongé régulièrement dans son encreur ; où la parole procédurière (« last time I checked, 016.301677 came before 016.301682 ») devient quasiment chantée et où l’on commence à rêver d’une musicalité propre à la classification laquelle requiert, de même que la danse, rigueur et abnégation.

Plus qu’assimiler, il va sans dire qu’elle finira par trouver du sens dans son activité de bibliothécaire. Et ce n’est pas parce qu’elle s’amollit ou revient dans le droit chemin, c’est qu’elle commence enfin à éprouver dans sa chair sa besogne, à la comprendre. La comprendre, c’est aussi l’entendre : au début du film, on lui demande un ouvrage sur « the origin of species », elle comprend « oranges and peaches ». Une approche musicale du travail, faite de pics et de creux, de règles tacites et récurrentes, sublimées dans la répétition. À mon avis, Party Girl n’est pas non plus exactement un plaidoyer pro-travail, ou alors c’est qu’il le remet au cœur de tout. Dès lors, se rendre à une soirée où les heures vont s’écouler comme lors d’un shift, où nos pieds vont travailler, en étroite collaboration avec nos genoux, nos hanches et notre belly, c’est aussi du travail ! Ça m’a particulièrement réjoui de voir un discours autour de la fête un peu différent, non plus comme le lieu où le corps s’abîme, où celleux qui persistent à s’y rendre le feraient parce que quelque chose, à un autre endroit, ne fonctionnerait pas bien comme il faut, mais comme l’endroit des passions sincères, et plus considérablement, comme une activité à part entière qui permet de trouver des clés afin de mieux appréhender l’existence ; une nouvelle manière de voir le monde et de communiquer avec les autres.

Donc un soir, et alors que son coloc et meilleur pote mixe pour la première fois dans un club d’importance, Mary s’infiltre dans la bibliothèque où elle travaille – passablement éméchée, comme si elle se rendait elle aussi en club. Et on a a ce montage alterné génial, bâti autour d’un remix house de « If You Believe » de Chantay Savage qui présente tantôt le jeune DJ, terrorisé par sa responsabilité, en regard avec Mary, bien décidée à comprendre ce système de classification qui entend organiser les choses et les concepts. Un temps troublé par une danseuse trop belle pour lui, le DJ n’arrive plus à spinner. La danseuse qui n’était jusque-là qu’un corps, se révèle pleine d’empathie et de sollicitude, tape dans ses mains, ré-agence le moment, réorganise le chaos. Alors la house, musique ouvrière par excellence et proprement poreuse entre ces deux espaces antinomiques, permet à Mary d’éprouver elle aussi l’espace de rangement de manière vivifiante. On comprend, nous aussi, que spinner et ranger c’est un peu la même chose, à mesure que Mary envisage les couloirs de la bibliothèque comme un catwalk et ferme les tiroirs grâce à ses pas de danse dramatiques.

Ouvrir, fermer un livre, le tamponner, le ranger, trouver le tempo juste, tout cela devient vite très grisant. Ce film met aussi le doigt, à mon sens, sur un type de plaisir très particulier qui consiste à faire bien son travail. Lorsqu’on demande à Mary des ouvrages sur les jumeaux, et que cette dernière en profite pour conseiller l’usagère de la façon la plus exhaustive et fine possible, en s’autorisant « just for fun » un album de morceaux exclusivement composés par des jumeaux (qui n’a pas l’air d’exister pour de vrai, je suis déçue), me l’a rendu particulièrement éclatant. Dans mon travail, des enfants venaient régulièrement au bureau du prêt-retour me demander de leur trouver une série de BD, qui ressemblait trait pour trait à celle qu’iels venaient tout juste de dévorer. Alors, c’était mon devoir que de tenter de leur donner satisfaction : recouper des informations glanées grâce à d’autres enfants, prendre appui sur mes goûts personnels, arpenter le stock, faire une sélection. C’est à peu près la même chose lorsque l’on confectionne une playlist pour un proche. On est dans une attitude d’élaboration créative sur la base – notamment – d’une trajectoire mentale quelque peu obscure ; où l’on se projette, où l’on travaille du dedans et du dehors : c’est un travail d’expression non-verbale, une écriture musicale !

J’aime aussi comment la musique dans ce film, étant à peu près toujours présente, fait aussi parfois office de bruit de fond, entendu ou non par les personnages, qui peuvent s’exclamer qu’ils adorent le morceau qui passe, tout en passant ensuite complètement à autre chose. Exactement comme dans la vraie vie. Et je crois qu’il y aurait beaucoup à dire sur le glissement entre musique intra et extra-diégétique, mais je préfère finir en en recommandant le visionnage ou le revisionnage, peut-être plus qu’une écoute de sa bande-originale, puisque, et c’est assez paradoxal, ce n’est pas tant les morceaux qui m’ont transportée, que l’observation de la joie sincère sur les corps des acteurs et actrices l’écoutant.

PS : le film est visible sur YouTube ici et vous pouvez aussi le trouver en meilleure qualité en payant sur Prime ou Apple TV (et avec un VPN) – ou même ailleurs si vous savez vous débrouiller.