« kou de grâce », « à kou sûr », « tout d’un kou », « kou de foudre », « un beau kou » ou « kou de soleil », même : je crois que si j’avais bossé pour Libé, mon article sur le premier album de KOU, le groupe d’Apolline Schöser (qu’on connaît bien ici : elle est aussi la moitié d’un autre duo, Nina Harker) et Thomas Coquelet se serait forcément trouvé orné d’un jeu de mots pas possible, et trouver le plus fin et le plus à-propos n’aurait pas été une mince affaire. Mon titre est un peu moins riche en calembours, c’est sûr, mais il dit ce qu’il faut, à savoir : KOU, le disque du binôme du même nom, est une œuvre proposant sans fracas mais avec assurance un contrat nouveau pour une chanson d’Europe et de notre temps. Rien de moins. Un contrat non plus entre des nations, mais bien entre des personnes qui vivent puis qui consomment, dans cet ordre, pour une chanson exigeante et limpide à l’écoute malgré sa densité référentielle, mélodiquement imparable, populaire dans les deux sens du terme et donc sans doute libertaire, travaillant les sons avec amour et malice, avec un peu de rudesse aussi, pour rappeler que nous vivons, pour de vrai, des réalités différentes. Nina Hagen, J.J. Burnel, Kraftwerk évidemment, DAF et même Bertrand Burgalat se sont essayés à le chanson européenne, mais tous ont pêché d’une manière ou d’une autre. Sûrement parce que la guerre était et est encore trop proche, parce que l’idée d’Europe reste aujourd’hui une fausse césure infectée d’une tare qu’elle s’emploie à cacher sans grande conviction et à grand-peine. En tout cas, je me refuse catégoriquement de parler de l’Eurovision.

Mais alors, qu’apportent donc ces qualificatifs taxonomiques au concept de chanson ? Si l’on s’appuie sur l’exemple français, cela ne semble rien présager de bon, celle « de chez nous » caractérise un salmigondis démoniaque et assimilationniste, littéralement la possibilité du meilleur comme du pire. Pourtant, dans le cas de la fiction européenne contemporaine, la chanson est pour moi un espoir, une façon de prendre acte, sémantiquement et musicalement, de ce qu’est l’abstraction continentale aujourd’hui puis de la dépasser une fois pour toute. L’UE est une utopie communautaire définitivement siphonnée, où l’héritage culturel états-unien, via le bulldozer du plan Marshall, a colonisé chacune de nos cellules, même chez les plus réactionnaires ; elle, qui a façonné notre appréhension d’un monde vécu comme tendant inexorablement vers une félicité toute sociale-démocrate, mute et se dissout à une vitesse exponentielle dans quelque chose de plus grand, de corporatiste, d’incertain et de franchement monstrueux. Et pourtant, la proximité y acquiert une polysémie nouvelle.

C’est ainsi et il est évident que nous n’effacerons rien de cela, qu’aucun retour en arrière n’est souhaitable ou possible. Même si nous sommes aujourd’hui bien plus conscient·es des répertoires et pratiques musicales dites « traditionnelles » nous entourant, que ceux-ci ne sont plus observés de loin en se pinçant le nez, je crois que je n’étonnerai personne ici en assurant que les musiques afro-américaines (au-delà des seuls États-Unis d’Amérique, bien sûr) et leurs réappropriations ont bien plus fortement influencé mes concitoyen·nes que la bourrée ou la tarantelle. C’est de cet état de fait que nous devons partir, sans fantasme d’une bifurcation primitiviste aussi illusoire qu’embarrassante ; et pour cela il nous faut concasser ce que chanson, Europe et contemporain veulent dire, jusqu’à ce que ces notions résonnent nouvellement. Bon, c’était bien la peine d’un tel laïus me direz-vous, mais au moins nous repartons toustes ensemble sur des bases à peu près saines !

D’où partir alors, pour faire communauté autrement qu’autour de ce que l’on extirpe des entrailles de notre planète, sans que les structures voraces du grand Capital technocratique ne nous écrasent ? Vous vous en doutez, la proposition que KOU nous fait est selon moi la seule qui vaille : démarrer, encore une fois, d’où nous sommes, avec ce qui est autour. Nos deux ami·es, c’est dans un pastoralisme industriel et amoureux qu’iels s’épanouissent : il y a les friches herbeuses et les usines qui se cassent la binette et deviennent peu à peu des églises ; la variété jazzy, naturaliste (« Blue Moon »), et/ou pleine d’expérimentations transversales (« King Of Detachement »), où la basse fidélité s’expand et obtient une nouvelle noblesse ; et toujours cette sensation d’une éclosion printanière, de la maturation qui est un pourrissement, aussi. Même quand le procédé qui nous l’amène est clairement manufacturé.

Nous sommes en Campanie, sur les bords du Rhin ou de la feu Turia, en sieste dans les fourrés, au XVIe siècle, peut-être hier. « Chez nous », croyons-nous : pourtant dès les prémices, le continent comme organisme unicellulaire aux parois non-poreuses s’effondre. Il n’aura suffit que d’un simple babillage en japonais de 14 secondes. Et avec « La Tempesta », la reconstruction démarre aussitôt. La voix d’Apolline, captée sommairement, avec un portable peut-être, s’élance, de concert avec les premières notes de guitare rêche dont les harmonies sont pleines de promesses, enchevêtrées dans des saillies exaltées mais contrôlées de delay. C’est l’évidence, un miracle a lieu, là, tout de suite ! Dans cette chanson il n’y a presque rien, mais tout y est parfaitement à sa place, vert, gorgé de sève, éclatant.

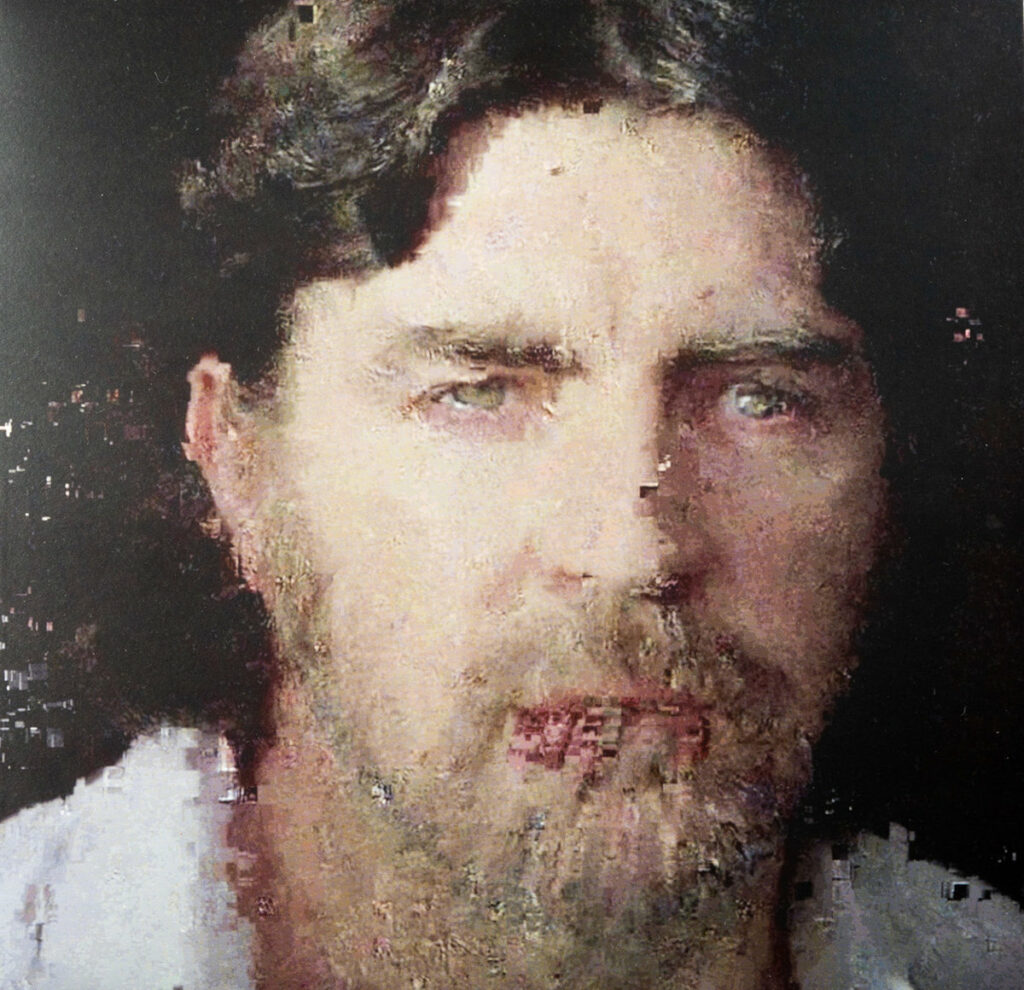

Vient ensuite l’aérophone-oiseau furieux de « Biquetto Flûte », puis « Gartenschläfer » – ces trois morceaux forment un triptyque parfait, une entrée en matière formidablement théâtrale –, ballade emo chantée dans la langue de Goethe où les aspérités numériques de la voix ralentie viennent gentiment frotter la guitare. Outre le fait qu’il résonne fortement avec la pochette, ce superbe procédé d’étirement/appauvrissement des voix illustre la force première de KOU, à savoir dérouler un artisanat très personnel, où les coutures apparentes de la production deviennent un ressort de jeu fondamental, sans que cela ne tienne du gadget. « Il Vento » ou « Il Bagno » sont de véritables leçons. Le long de ces 14 morceaux, les formes ne sont pas standardisées mais n’en restent pas moins immédiates, ludiques, exigeantes (« Le Dà Loro Tutto ») ; tout est évident, même l’abstrait, même l’inintelligible. Le duo dessine ainsi une canzone free en coupé/collé où se rencontrent les idiomes et les époques pour servir un romantisme mélancolique. C’est un jeu de pistes, également sombre et saturé de lumière solaire.

Des vassaux·les devenu·es maître·sses, celleux d’outre-Atlantique, l’aura irradie avec force, de manière plus ou moins diffuse (« I Am Not Sitting In A Room »). Dans le texte de présentation sur bandcamp, Siltbreeze ou Royal Trux sont justement évoqués ; et outre ces trublions bruiteux, il est vrai que la pop-rock qui chiale n’est pas en reste sur cet album. Tout cela nous constitue, passons maintenant à autre chose. Il y a aussi les autres références, celles qui montrent que les projets alter-européens défiant les roitelets, les communautés d’agglo, les frontières, le charbon et l’acier ont toujours été myriade, proliférant sans contrôle dans l’ombre d’Érasme : je découvre ainsi avec beaucoup de plaisir Pierrot Lunaire des Italiens de Gudrun (1977) ou l’étonnante perle néo-classique Io Pomodoro de Lucia Bosè et Gregorio Paniagua (1981). Ce même texte qui nous apprend par ailleurs aussi qu’en concert, KOU se produit avec 24 harmoniums électroniques pour produire des bonnes grosses masses sonores des familles, ce qui est un tout autre délire mais me donne tout autant envie.

Je m’emporte peut-être, je ne sais pas vraiment de quoi je parle. On dit que l’Europe compte aujourd’hui 27 membres, mais cela ne fait aucun sens pour moi. Si c’est un club, je ne veux pas en être, à part si les adhésions sont ouvertes à toustes, sans intermédiaires. Ça ressemble à de la fantaisie un peu déconnante mais je crois surtout qu’il nous faut, aujourd’hui plus que jamais, mettre en place nos propres systèmes symboliques, nos mythologies, afin de ne plus subir les récits promus par des augures aux crânes remplis de mou. Et un duo franco-germanique qui chante beaucoup en italien, dont l’album est co-éditée par trois labels français, un espagnol, un allemand et un anglais me semble un bon début.