Je repense souvent à cette scène d’un film que j’adore qui s’appelle Faubourg Saint-Martin, réalisé par Jean-Claude Guiguet en 1986. Deux amis tombent l’un sur l’autre à la station de métro parisienne Louis Blanc, s’échangent des informations pratiques avant de se quitter sur le quai (l’un sort, l’autre prend le métro). Lorsque celui qui sort replace mécaniquement son casque sur ses oreilles au moment de partir, l’autre le lui enlève gentiment et d’une voix douce l’invite à plutôt écouter « les bruits du monde » et ajoute que cela « peut toujours servir ». Le premier sourit, rit même, et ce que l’on entend alors c’est le signal sonore, si caractéristique, qui précède la fermeture des portes. Le métro part et l’autre, resté seul sur le quai, remet dare-dare son casque sur oreilles et sort.

Je me reconnais pas mal dans cette inquiétude à toujours écouter de la musique dehors, de celle qui fait se sentir nue et vulnérable, si l’on a pas les oreilles couvertes en permanence, même pour descendre à la boulangerie et faire 200 mètres aller, la même chose au retour et pas même le temps, sur ces quelques mètres, d’écouter en entier un morceau de trois minutes trente. J’ai pris conscience que cela était corrélé avant tout à ma pratique de Spotify qui mécanise tout, du rattrapage des sorties à la confection de playlists mensuelles ou thématiques. J’ai donc maintenant envie d’un peu plus circonscrire mon écoute de la musique à une activité d’abord intérieure, domestique avant d’être ce truc un peu infernal et exclusif qui colore et contrefait toutes mes balades, tous mes trajets, et donc, sans cesse, tous mes souvenirs d’extérieur. Et d’abandonner Spotify, sans regret du reste, car une grande partie de la musique que j’écoute, découvre ou ai envie d’écouter se trouve surtout sur YouTube.

Dans le lot, donc, on compte beaucoup de musique électronique dansante, de rave, de club. Et quand je pense aux textes lus, à cette histoire des teufs (que je fantasme totalement), aux conférences et aux discours entendus sur les vertus du cadre festif qui fait exister la musique différemment, des effets de la propagation du son sur les humeurs et les attitudes, je ne peux m’empêcher d’y voir un décalage – pas bien grand, mais qu’on ne pourrait omettre – avec ma propre expérience jamais simple et pleinement intelligible, mais peut-être est-ce aussi cela qui la rend précieuse. Il est clair que lorsque je sors, je ne fais pas qu’écouter et danser naïvement pendant une durée indéterminée. Ce que mon esprit mais aussi mon corps perçoivent d’abord c’est le club comme espace social, quel que soit sa taille et la forme qu’il prend, sous-sol ou lieu extérieur délimité, légalement ou non. Avant d’entendre, toujours, je vois et j’interagis avec des gens et les questions que je me pose n’existent qu’en fonction de cette réalité précise.

Dans les clubs à Paris, le cadre est prétendument libre et libéré, ce qui semble difficile à concevoir quand ta soirée t’a coûté 20 balles (t’as raté les early birds) en excluant un passage devenu obligé aux vestiaires (2 balles la veste, 3 le sac) qui invite grandement à se tourner vers une conso à 10 balles + 1 (pour l’eco-cup), histoire de pas se retrouver non plus les bras ballants, inhibé et hésitant. Tout ça peut vite devenir relou. Même quand la fête est gratuite, ou à prix libre avec tous les profits redistribués aux artistes toussa toussa dans un cadre a priori débarrassé d’un certain nombre de conventions, on n’échappe pas non plus à une certaine marchandisation de la fête, à une forme de mondanité ou de mise en scène de soi.

Quand on reste debout en écoutant de la musique pendant deux heures ou six heures, le corps s’engourdit vite, d’autant plus s’il est sobre, ce qui est souvent mon cas. Néanmoins, il peut tout aussi s’alarmer, s’éclairer littéralement en un battement de cil, et là on bondit plus qu’on n’écoute ou ne danse vraiment. Mais alors, le type qui est devant soi, danse avec le dos qui penche dangereusement vers l’arrière et on est obligé de trouver une stratégie pour éviter qu’il vacille complètement sur nous, et la bière de son eco-cup tangue elle aussi dangereusement, et alors on en oublie d’écouter pour un instant. Et ce mec qui te demande en te touchant avec insistance l’épaule si t’es sûre d’aller bien, genre vraiment, parce que là t’as pas l’air de t’amuser, souris non ? Et cet autre boug qui te demande si tu kiffes le son, parce que lui trouve ça bizarre, pendant que cette meuf hurle continuellement « à poil DJ !!! ». Le club moins comme sport de combat que comme job d’équilibriste, mais qui promet à chaque fois un moment de plénitude (deux minutes ou dix minutes ou une heure, qu’importe) : une collaboration secrète des éléments (la lumière qu’éclaire en toi le son et le moment) qui ne me fait jamais regretter ma venue et me pousse à y retourner à chaque fois.

Je m’éloigne, ou plutôt pose interminablement ce cadre pour dire que j’écoute aussi beaucoup de musique électronique que je devrais écouter hors de mes murs, et qui de toute manière a été pensée pour l’être, assise sur une chaise ou mon canapé, parfois même en lisant et en apprenant des choses à son propos, notamment grâce aux éditions Audimat (sans être trop corpo). Beaucoup de ces choses préexistent à ma naissance, aussi il s’agit pour moi d’essayer de faire les choses bien, d’endurcir mon oreille et de réussir à poser des mots sur ce que j’entends, notamment, on ne va pas se mentir, en terme de genres – ce qui peut virer à la tentation d’exactitude scientifique ou à la névrose, c’est selon. Et en écoutant des singles de jungle, de garage ou de dubstep sur YouTube, je remarque que le flux de conscience des auditeur.ices (d’abord et en grande majorité des mecs néanmoins) qui se matérialise sous la forme de commentaires sous les sons en question, s’interroge (« genre ? pls tell ») ou se permet l’assertion à ce propos très très souvent (à « my favorite d&b track », on répond un tranchant « don’t you even call this d&b, this is real jungle ! »).

Il y a peu, je suis tombée sur un commentaire datant d’il y a douze ans qui m’a amusée mais aussi un peu attristée. Sous un morceau sidérant de Steve Gurley, @BrokenBeats94 se décrit comme un jeune homme de 17 ans écoutant du dubstep depuis environ un an et demi, et tentant d’en produire depuis peu. Il conclut son message par ces mots : « I started to check out post dubstep and the origins of where dubstep began like Burial i now get it and i now realise that post dubstep creates a real emotion and gritty feel to the song as if your out in the empty streets at night ». La sentence est irrévocable pour @tomtaylor7339 qui lui répond en une phrase assassine « this anit dubstep this is classic uk garage… », et avec elle les rires virtuels d’autres utilisateurs de se multiplier. L’association sonore faite par @BrokenBeats94, quoique anachronique, est-elle si inappropriée au vu de l’influence de Gurley sur les premières années du dubstep ? Perméabilité évidente de ce morceau syncopé au bord de l’effondrement, mais qui réussit à trouver un équilibre dans ce déséquilibre.

Lorsque j’écoute des singles de jungle ou de rave qui sont souvent plus vieux que moi, ma joie passe aussi justement par la contextualisation subjective que permet la section commentaires de YouTube. S’y dévoile tout un ensemble de récits très précis et touchants de personnes qui relatent le moment précis où ils ont découvert certains morceaux, comment ça a changé leur vie et ça m’émeut grave sans que ce soit nostalgique ou mélancolique, du genre « wow, j’aurais tellement aimé avoir 25 ans en 1994 plutôt qu’en 2024… » C’est plutôt que la plupart du temps en musique on reste un peu comme des cons avec notre émotion et là, le temps de la lecture des commentaires sous un morceau qui nous bouleverse, notre plaisir semble absolument universel, partagé entre toustes.

Ces commentaires dont la concision fructueuse a une portée poétique, parce que sensible et située, parfois renversante, sont aussi un témoignage parallèle de ces années-là ; véritablement incarnés par une individualité. Un exemple, ces mots de @EdiDrums sous un morceau que je n’ai pas réussi à retrouver, n’ayant conservé qu’une simple capture d’écran : « Rushed shower after school, scoff some Sainsbury’s oven pizza, grab a Stella from under the stairs, a spray of deodorant, out the door and quick-step to the tube feeling nervous and excited about the rave to come. Bagleys / SW1 / Coliseum / Charlie Brown’s / Club Space / Coronet / Chocolate Bar / Emporium / Leisure Lounge / Gass Club (Never made it to Eros Enfield, Faces Gants Hill, Destiny Watford or Purple E3!). Night lights of London city twinkling. Scary queuing in the cold – might get ID’s ; dress code might be well strict. Fellows looking dapper and serious, ladies looking sexy and serious. 1998 though. Who needed a mobile phone ? »

Un autre exemple, une autre époque. Cette fois-ci à propos d’un morceau complètement maléfique de Zomby où @BrandinMerritt estime que : « This captures getting high in fall 2008 then getting on a bus travelling to another friend’s house to get high. » Des mots plus prosaïques certes, mais dont la précision complètement arbitraire laisse coi avant de finir par devenir une évidence, une vérité sans réserve.

En lisant ces commentaires, j’ai vraiment l’impression d’acquérir un surplus de sensations, de sensible, au-delà du ravissement individuel qui serait propre à mon écoute. C’est la conscience de l’autre, de l’ailleurs, du multiple, un partage, presque une conversation qui renforce mon expérience d’auditrice là où écouter un morceau sur n’importe quelle plateforme de streaming reste toujours une expérience aveugle et décontextualisée. On échappe néanmoins pas aux commentaires plutôt relous et inévitables de ceux qui se gargarisent d’avoir si bon goût en s’adressant à un interlocuteur imaginaire pour mieux se réassurer dans leurs certitudes (« toi, si tu écoutes ça, tu as très bon goût » ou bien « j’ai 19 ans, j’écoute ça en 2023 et j’adore, suis-je normal? »).

Quand Simon Reynolds écrit sur ces genres et sous-sections de musique électronique en train de s’élaborer, en évoquant la scission entre jungle et d&b notamment, c’est le terme de « lutte des classes » qu’il décide de mettre en avant pour parler moins de la musique en tant que telle, que du « contexte qui l’entoure, la manière dont elle est invoquée ». C’est donc les sens versus l’esprit, le club comme espace qui s’oppose à la musique de salon, aux chaînes hi-fi et à la haute-définition du son. Quand pour lui, en 1996, il est clair que Squarepusher ou AFX donnent l’impression de ne rien « mettre en jeu », cette distinction a encore du sens à être tracée. Aujourd’hui, tout est forcément amené à être temporisé, à savoir que tous ces morceaux peuvent être découverts dans un même cadre confortable d’écoute, qu’il s’agisse d’une morceau de jungle « délinquant », de DnB « intelligente » ou de drill’n’bass, ce qui rend moins concevable la sentence quasi morale de Reynolds. Dès lors, quand on entend des morceaux qui seraient d’une identité profondément différente, c’est pourtant quelque chose de leur surface qui est d’abord « mis en jeu ». En arrivant trente ans après la guerre, le schisme est peut-être prêt à être tempéré, la question du dancefloor ou du salon ne pouvant se poser dans les mêmes termes. Aussi, j’avais envie d’évoquer quelques morceaux qui sont pour moi sur une ligne de crête entre introspection et exaltation. Ou qui permettent les deux à la fois sans jamais trancher, ni du dedans, ni du dehors, et qui tracent leur propre chemin à la surface, au point de jonction entre les deux. Une musique d’intérieur et d’extérieur à la fois qui en s’éloignant d’une forme d’univocité cultive davantage une ambiguïté formelle saisissante.

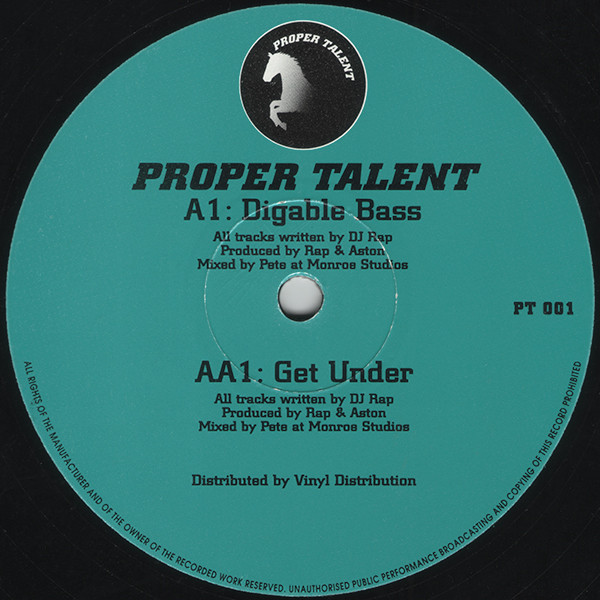

DJ RAP – « Digable Bass » – Propa Talents, 1994 / « Spiritual Aura » – Propa Talents, 1993

« Eh oui, l’Angleterre est en proie à une nouvelle fièvre musicale après la house music et la techno, voici venue l’époque de la jungle music ». C’est par ces mots, qui ouvrent l’émission « 24 Heures » de Canal + consacrée à la jungle, que j’ai découvert DJ Rap. J’ai lu dans un article de Libération, à propos de leur dernière émission diffusée en 95, que Kassovitz avait déclaré que « La Haine avait été plus influencée par “24 Heures” que par n’importe quel film de Scorsese ». Rien que ça. Cette émission-là de 1994, poussée par mon algorithme YouTube à force de chercher des documentaires d’époque sur le sujet, consiste en une escale d’une journée à Londres, où des journalistes français rencontrent des acteurs et actrices de la scène, producteur.ice.s, DJs, directeur.ice.s de labels. Et tout ça se donne à voir dans une ambiance à la fois très dense, vive et intime. Le matin, par exemple, on se retrouve à la table du MC UK Apachi, sa grand-mère est présente et exprime sa fierté pour son petit-fils mais aussi sa préférence pour le beurre vis-à-vis de la margarine. Puis vient la rencontre avec DJ Rap, productrice et DJ d’alors 25 ans, que l’on suit à travers ses différents gigs de la soirée. Elle parle notamment de son rapport à sa pratique en tant que femme, et de son refus de faire office de porte-étendard de la cause en jouant à des soirées composées uniquement d’artistes femmes. Elle veut se frotter aux mêmes difficultés que ses homologues masculins, jouer dans la même cour et accroître ses skills, et ce débat est d’ailleurs toujours le même aujourd’hui.

Aussi, je suis allée écouter ses singles de cette époque, et j’ai été soufflée. Ces deux morceaux, sortis sur son propre label (Propa Talent) font pas mal penser à ceux du label de LTJ Bukem, Good Looking Records, et à toute cette jungle ambient évoquée par Simon Reynolds, avec des breakbeats cependant beaucoup moins linéaires voire carrément hyper énervés. Une faune ailée ou sous-marine, là où les chants d’oiseaux et de sirènes se mêlent aux sifflements des dauphins. Le tout est aussi méditatif et fuyant que pleinement straightforward grâce aux breaks qui débarquent comme des rouleaux qui viendraient s’écraser contre le sable. C’est une énergie indécidable jamais pleinement terrienne ou lacustre, donc des morceaux qui suspendent aussi le jugement ou l’attitude (danser ou ne pas danser). Mer agitée ou sol qui tremble : pas exactement de la musique de poisson, mais plutôt de mammifère marin, comme un phoque sous apnée qui reprendrait à intervalle régulier son souffle à la surface.

A GUY CALLED GERALD – « When You Touch Me » – Volume, 1995

Ce morceau est issu de la compilation Trance Europe Express 4, sortie du label Volume. Je l’ai découvert via la chaîne YouTube de Tim Reaper qui, entre 2012 et 2016, postait des tracks qu’il aimait, parfois accompagnés d’une petite description sur son rapport au son en question. Ici, il raconte qu’il avait acheté la compile pour un morceau de DJ Crystl, et qu’il était tombé par surprise sur celui-ci et qu’il préférait d’ailleurs simplement l’écouter plutôt que de tenter de le mixer. Il y a un drôle de dynamisme dans « When You Touch Me », quelque chose d’un peu étouffé, enlevé, en demi-teinte. Lignes de synthé, breaks, basse et voix s’entrecroisent sans avoir l’air de vraiment se toucher, contrairement à ce qu’annonce le titre. On reste donc sur un plateau méditatif sans qu’aucun élément ne vienne prendre définitivement le dessus sur un autre. Une osmose délicate d’où s’élève une voix chuchotée et inarticulée, éminemment sensuelle mais déjà presque sur le point de s’évanouir (je comprends « when you touch me, when you kiss me baby », le reste est abscons). Malgré ses 160 bpm, la sophistication de ses breaks et sa basse pointilliste, toute vitalité est masquée, comme derrière un voile ce qui empêcherait pleinement d’y accéder. Alors, le tout est traversé d’une espèce de langueur, de pesanteur, teintée d’une mélancolie qui fait naître des sensations partiellement intelligibles, entre émoi et léthargie.

FOUL PLAY ft. DENISE GORDON – « Music Is The Key » – Moving Shadow, 1994

J’ai d’abord été mise au contact du remix de ce morceau de Foul Play (groupe dont faisait d’ailleurs partie le susmentionné Steve Gurley) par Omni Trio qui, en comparaison, semble nettement plus tendu et intense (superbe solo d’amen break) mais aussi plus conventionnel. Du reste, la manière dont la voix est travaillée dans la version originale est autrement surréaliste. La plage instrumentale est tout d’abord un écrin de choix pour la voix de Denise Gordon, qui s’y fond pleinement et déclame avec calme ses deux premiers couplets. Puis vient son refrain qui grimpe en intensité, par son chant mais aussi l’apparition d’un break qui se superpose à deux autres jusqu’à un point de rupture de la voix. À la fin de son refrain, quatre mots sont poussés : « forward », « onward », « upward » et « together ». Le « together » qui semble directement puisé des profondeurs de l’âme, côtoie des sommets de hauteur avant de se briser, dégringoler presque off-tune, ou alors c’est qu’il éclaire le morceau d’une façon complètement différente. La voix, après cet exploit d’alpinisme, vocalise en s’accrochant à un think break filtré. Ici, ce qui est véritablement prodigieux c’est comment la voix s’autonomise à ce moment-ci, cesse de déclamer des paroles pour figurer, incarner des mots qui sortent de la piste sonore, jaillissent et percent son allure régulière.

Un commentaire

Merci pour ce bel article qui fait du bien 🙂

« This anit dubstep »