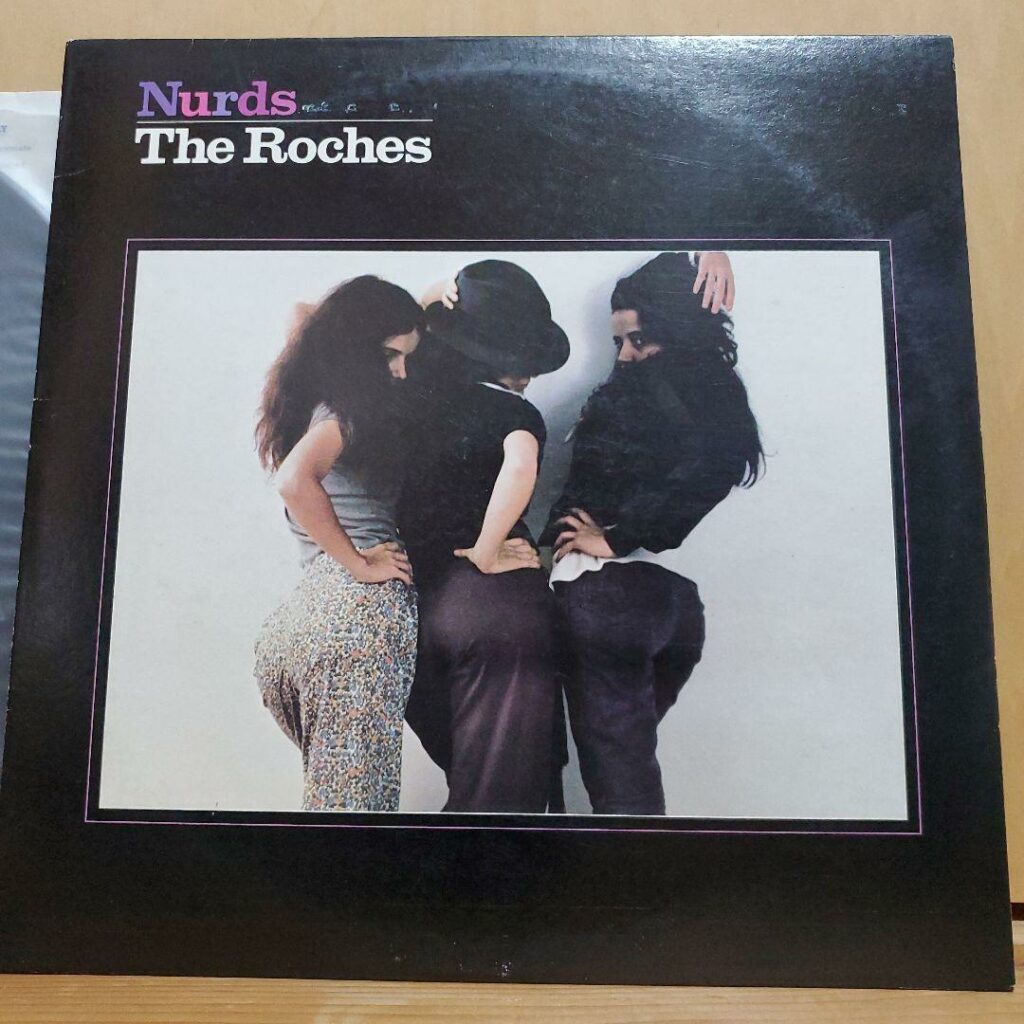

J’ai rencontré The Roches en apercevant leurs fesses moulées dans des pantalons, sur la pochette de Nurds. Un appât dont je ne peux que constater et regretter l’efficacité toujours durable, plus de quarante ans plus tard : le piège fonctionne à merveille puisqu’on a envie de mieux regarder la photo, et alors on s’aperçoit que les trois jeunes femmes (qui sont aussi trois sœurs) masquent leurs visages tout en adoptant des postures exagérément aguicheuses, une façon de ridiculiser le désir mascu standardisé et retourner le rapport de force pour dire au male gaze qu’il est très mal tombé en allant se poser sur leurs trois culs. Le titre du disque – Nurds étant une déformation de nerds – contribue lui aussi à bien calmer les ardeurs des reluqueurs, et puis lorsqu’on écoute le disque on se rend bien compte que The Roches (leur vrai nom de famille) n’ont vraisemblablement pas un seul instant écrit et enregistré ces chansons en songeant au public mâle, et qu’à quelques détails près c’est à un disque fait par et pour les femmes (FUBU comme on disait dans le temps).

Originaires du New Jersey, les Roches s’appellent Terre (prononcez Terry), Suzzy (prononcez Seudzi), et Maggie (prononcez normalement). Elles forment un trio vocal, parfois a capella, mais souvent accompagnés de leurs guitares sèches et d’instruments joués par d’autres, des autres qui peuvent par exemple être ici Fred Sonic Smith et Jay Dee Daugherty, respectivement bassiste et batteur du groupe de Patti Smith (sans commentaire). Si j’ai choisi cet album en particulier, c’est que je l’ai préféré à ses prédécesseurs et successeurs parce qu’il est plus étoffé en termes de prod, là où ailleurs le répertoire des Roches m’est apparu un peu trop minimal artisanal, disons trop strictly folky à mon goût (du moins jusqu’à ce qu’elles prennent un virage synthétique vers 1985). En dépit de ces variations esthétiques, ce qui marque le plus quand on écoute le trio ce sont leurs voix, qu’on les entende nouées ensemble ou évoluant seules. Des voix interprétées d’une façon très « entière », sans trop de fard, apparemment directe, obscurément naïve et sans nuances, qui m’a fait remarquer, malgré tout ce qu’on peut dire comme trucs sur le temps qui ne passe plus comme avant, qu’on ne chante plus du tout comme on pouvait chanter dans les années 1970. Aujourd’hui, toute tentative de sonner pareil serait vue comme du maniérisme de mauvais goût, limite comme du foutage de gueule voire comme une aberration, tellement l’époque ne sait plus faire résonner ces styles vocaux in your face.

Mais évidemment les Roches ne seraient pas si intéressantes que ça si leur disque ne servait qu’à nous faire dire que le monde était plus simple dans le temps, et vas-y que je t’ai pas raconté que ma grande passe son temps sur TikTok et blablabli. Leur trick, assez semblable à celui employé sur leur pochette, consiste à faire déborder tout ce qu’il y a à faire déborder chez elles, et à surjouer leur chant authentique (pourtant réellement authentique au sens sixties/seventies, puisqu’elles ont commencé en faisant les chœurs pour Paul Simon, c’est dire) en y intégrant une forme inédite de satire et d’ironie, ou plutôt de mauvaise ambiance et de mauvaise volonté, en toute simplicité.

D’abord par les paroles de leurs chansons : la chanson-titre raconte ainsi, sans aucun décalage discrètement cool, à quelle point elles n’étaient pas cool au lycée, plus loin « The Death of Suzzy Roche » voit Suzzy raconter sa propre mort en parlant d’elle comme s’il s’agissait d’une autre fille, et en plus d’une autre fille qu’elle déteste, et entre les deux « It’s Bad For Me » décrit l’écœurement irrépressible qu’il peut y avoir à être aimé·e par un tiers (les paroles sont de Cole Porter mais la version The Roches intensifie le malaise, voire détourne carrément le propos pour transformer ce sentiment ambivalent en purs dégoût de l’autre et pur dégoût de soi).

Dans ses textes, la sœurerie cultive donc une espèce d’image dégradée d’elle-même, du moins dégradée par rapport à toute image féminine type, que ce soit la femme fatale, ou la bonne copine peu sexualisée mais un peu quand même, ou la féministe revendicative. Les Roches n’enfilent aucun de ces costumes et font le choix d’apparaître sans tenues, limites nues – une nudité désérotisée du point de vue masculin, dès lors que celui-ci ne peut les assigner à une identité préétablie.

Ça donne une musique qui flotte entre des balises pas faciles à voir, faite par des femmes qui ont l’air de chercher à se fendre la poire dès que la prise sera terminée, tout en racontant des choses que les gens ne veulent pas entendre sortir de la bouche de trois femmes qui par ailleurs se présentent comme une honnête trio vocal familial, car ces trois femmes sont sœurs et justement que font-elles de leur liens sororaux, sacrés selon les bonnes valeurs morales états-uniennes ? Elles les célèbrent à travers une intimité qu’elles seules partagent, sans s’efforcer de se rendre intelligibles aux gens hors du cercle. Cette intimité opaque est ce qui explique selon moi ce flottement dans la direction artistique de l’album : il y a du rock presque à la mode de l’époque, mais aussi des chansons qui sonnent ringardes, et d’autres qui ont l’air carrément destinées à faire badder, il manque des choses, ou alors les choses durent trop longtemps, ou alors on ne sait pas ce qu’on aimerait ce qui se passe à la place mais pourtant on écoute quand même. Nurds est de fait un vrai disque de nerds au sens où il a l’air de s’adresser à un public qui serait déjà dans la confidence, soit donc à elles-mêmes avant tout, à elles trois les Nurds réelles. L’expérience est troublante, ce refus enjoué d’adhérer à une esthétique déterminée, cette façon d’essayer de passer pour des outsideuses pour d’autant mieux dissiper le soupçon de la blague quand il commence à poindre, en ajoutant de la virtuosité ici et là, ou alors de la solennité par micro-touches, ou de la profondeur sentimentale, du lâcher-prise émotionnel qui met tout le monde à l’amende, alors que quatre mesures plus tôt ça pouffait presque.

Déconstructrices pionnières du stéréotype de la chanteuse folk « authentique », les Roches excellent surtout à se servir de leurs voix pour bousculer les conceptions inertes de la femme. Je réécoute ce disque pour la septième ou huitième fois et j’ai toujours autant de mal à décrire le ton de ces voix, le style de ces harmonies. Il y a à la fois une volonté de poser, d’exagérer l’accent mis sur telle ou telle interprétation, de se transformer en statues vivantes autrement dit, et une volonté simultanée d’échapper à toute possibilité de classification, musicale mais surtout sociale et psychologique. Ça donne un album à laquelle l’idée d’œuvre parfaite et ciselée reste toujours étrangère, puisque toute possibilité de style stable est neutralisée. Sans jamais être compliqué ou méta, Nurds se fiche de la finitude pop, sans pour autant se prétendre au dessus de ça, sans avoir à se la jouer intello océanique qui travaille les limites de sa création et tout le bazar.

Sur Nurds, les trois choses qui se rapprochent le plus de tubes sont les trois morceaux « rock », « Nurds », « The Death of Suzzy Roche » et « Bobby’s Song », avec des mélodies mémorables et une énergie physique bien marquée, qui fait penser à un carrefour entre les girl groups de Spector et le glam tardif/early punk de groupes de meufs comme les Runaways, voire si on veut forcer un tout petit peu le trait les B-52’s (en voilà un autre, de groupe où derrière l’expressivité des voix se cache un truc qui se laisse pas coincer comme ça).

Mais c’est sur « One Season », l’avant-dernier morceau, qu’il se passe le truc le plus didactiquement révélateur de tout l’album : sur les trois premiers couplets, c’est une chanson triste, aux paroles laconiques (Maggie s’adresse à elle-même ou pas du tout ? Tente-t-elle une allégorie végétale ? animale ?), puis au quatrième couplet les harmonies déraillent pour de bon, ça se rapproche de la fausseté et de la terreur enfantine, mais en fait non, la guitare réussit à suivre, un synthé finit par apparaître sans avoir été annoncé, et finalement Maggie reprend le micro comme si elle venait d’accomplir quelque chose de super, si bien qu’elle quitte le langage quelques secondes pour se contenter d’un superbe ah-ha-haaah. On dirait les trois soeurs comme possédées par leur propre déconstruction, éparpillées en flashes d’humeurs et de regards : comme dit plus haut, il n’y pas moyen de distinguer chez elles la grosse blague théâtrale de la sincérité la plus indécente, le désir de régression hippie du désir de perturbation punk, ou du moins rock.

La joliesse ne fait partie de The Roches, la naturel vu comme un donné non plus, mais ça ne veut pas dire que ce qu’elles chantent n’est jamais naturel ou jamais joli, ça peut arriver mais on ne sait jamais combien de temps ça va durer. « Les non-dupes errent », et oui ces trois sœurs très lucides errent sans trop chercher à se prononcer, dans l’interzone des identités féminines en musique, et se proposent à chaque chanson de déplacer nos curseurs, bougeant brusquement les couleurs d’un couplet s’il y a soudain besoin d’un refrain en contraste, jouant avec nos réflexes auditifs et nos images figées de ce que sont censées faire des chanteuses-musiciennes, ce qu’elle sont censées nous offrir.

Le célèbre doyen des rock critics américain, Robert Christgau, n’avait pas tout à fait tort d’écrire au sujet des Roches, en 1981, que les groupes vocaux féminins fonctionnaient comme des groupes de soutien mutuel : s’il y a bien des gens qui avancent grâce à la musique qu’on entend ici, ce sont avant tout les trois sœurs, qui de fait, sous un angle quasi documentaire, se montrent surtout beaucoup d’attention les unes aux autres, et prennent soin d’elles, de façon pas forcément très classique ni très harmonique, en s’écoutant, en se répondant, en chantant ensemble sur des chansons qu’elles n’écrivent cependant pas à trois – Maggie écrit seule, Terre et Suzzy parfois toutes les deux, parfois séparément. Sans doute cette dimension extrêmement intime et privée de leur musique les a-t-elle un peu empêchées de cartonner, en dépit d’une signature chez Warner et des interventions des zicos susmentionnés et de producteurs renommés (Robert Fripp a réalisé deux de leurs albums, tandis que Nurds a été signé par le futur producteur de Graceland, Roy Halee). Mais est-ce qu’on aurait aimé qu’un groupe aussi peu fan des convenances, et surtout celles de l’industrie du disque, sacrifie son âme juste pour un bout de succès ? Et surtout l’auraient-elles voulu, elles ? Maggie ne peut plus nous répondre, elle est morte d’un cancer en 2017, mais Suzzy et Terre auraient sans doute quelque chose d’intéressant et d’imprévisible à nous répondre.