Dans le cadre d’une petite représentation scolaire, j’ai récemment joué un prélude de Bach en quatre mains avec un pianiste bien plus avancé techniquement que moi. Il nous était impossible de jouer la pièce en entier et il aura suffi qu’il m’adresse une seule remarque pour que je me rende compte du fossé théorique qui nous tenait à distance l’un de l’autre. Comme nous ne parviendrons pas à aller au-delà de la première page, il nous faudrait conclure de manière artificielle et un peu arbitraire. Il m’a donc enjoint à l’accompagner sur une cadence – ce qui vient conclure un morceau de façon satisfaisante – en Ré, et il a plaqué de façon vive et sonore quatre accords sur le clavier. Un peu estomaquée à l’idée d’être percée à jour dans mon incapacité à en faire de même sans quitter mes yeux de ses mains, j’ai dû lui demander de le refaire une fois, cette fois-ci plus lentement pour que j’aie le temps de décomposer les accords. Et même après cette répétition j’étais dans l’incapacité à les plaquer à mon tour, il manquait là toujours quelque chose, ou j’avais fait une fausse note. Et l’exercice du quatre mains, qui rend tout plus intense car on n’est pas souvent aussi proche physiquement de quelqu’un qu’on ne connaissait pas encore quelques jours auparavant, a démultiplié l’aspect tragique de ma situation. Mes mains tremblent et je n’arrive pas à poser quatre accords simples, là où lui, en grand prince, toujours patient, m’encourage encore, alors que je continue de m’y prendre mal. Il a fini par partir pour me laisser m’entraîner, et après m’être demandé pourquoi je m’étais engagée dans ce plan bourbier, pourquoi j’avais fait preuve de ce qui ressemblait désormais à une ambition démesurée, j’ai dû me souvenir des accords plaqués avant de les exécuter rapidement, cette fois-ci en me filmant, pour être bien sûre de ne pas les oublier. Une fois chez moi, j’ai écrit les notes derrière la partition en tout petit au crayon à papier en espérant que mon collègue ne tombe pas dessus et se foute de ma gueule.

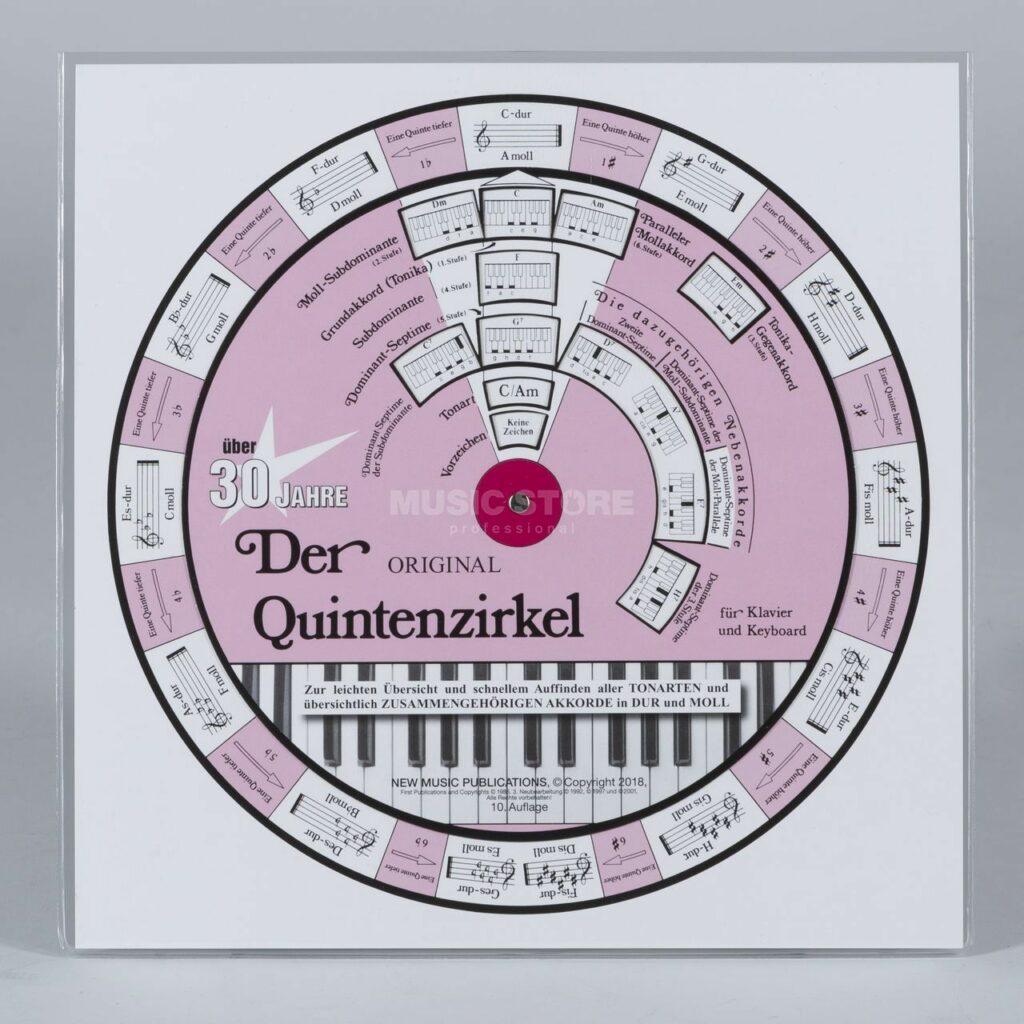

Si je raconte cette petite aventure c’est qu’elle m’a rappelé, même en tant que pianiste du dimanche – donc devrait-on dire, dans une attitude qui ne consiste pas à subir la musique mais à la comprendre – que les accords qui fondent à peu près toute la musique que l’on écoute, fonctionnent selon une logique qui leur est propre. Je me suis alors souvenu de ce schéma, une espèce de rosace colorée nommée le cycle des quintes, appris enfant en cours de solfège, à partir duquel on pouvait calculer chacune des tonalités des gammes majeures et mineures en comptant sur ses doigts à partir d’un point nommé. L’ordre était toujours le même : fa/do/sol/ré/la/mi/si et inversement. Il y a, entre chacune de ces notes, l’équivalent d’une quinte, et une fois que l’on passe de l’une à l’autre, on gagne un dièse ou un bémol, en fonction du sens à partir duquel on avance. Pour trouver la relative mineure d’une gamme majeure – à savoir les deux gammes les plus proches en termes de nombre de dièses ou de bémols –, il suffit de lui soustraire l’équivalent de deux notes sur le clavier. Pour la gamme de Fa majeur, par exemple, on obtient celle de Ré mineur. Ces règles, que j’ai dû apprendre par cœur lorsque j’étudiais encore la musique, je me rends compte à quel point je ne les ai jamais vraiment assimilées ; c’est-à-dire que si l’on m’enlève le droit de compter sur mes doigts (et ça prend toujours beaucoup de temps parce que je me trompe toujours de sens), alors je suis paralysée. C’est comme la table de 9 pour les multiplications, je ne l’ai jamais apprise car on m’a révélé qu’il y avait un trick qui permettait de la compter avec ses doigts. Pour m’éviter une charge de travail en plus, je m’en suis donc remis à mes mains, en espérant qu’elles puissent toujours être là pour m’accompagner en contrôle de calcul mental.

En fait, plus qu’un tapis de course, donc un ruban de caoutchouc qui se replierait sur lui-même à l’infini, une suite d’accords ressemble à mur d’escalade où les prises d’une même couleur sont censées tracer la voie pour permettre à l’usager de grimper avec le plus d’aise, de façon concise et stratégique. Donc un parcours sportif qui donne l’illusion d’une forme de liberté même si l’on ne peut en fait pas dévier d’un modèle préétabli. Il me semble que c’est encore plus frappant quand on joue de la guitare où, ce qui compte si l’on entend faire sortir un accord, réside dans le bon placement de la main.

Qu’est ce qui fait qu’une suite d’accords – qui, la plupart du temps passe inaperçue car elle est l’ossature, le nid de la voix – puisse encore toucher, prenne son autonomie pour se donner à entendre de façon nouvelle, fraîche, alors même que toutes les combinaisons possibles semblent avoir été épuisées depuis longtemps ? Ayant en tête une certaine frange du YouTube de vulgarisation musicale (Adam Neely, David Bennett, Charles Cornell ou Pierre Do, donc des hommes en position de sachants, ce qui doit continuer de participer à ce que cette appréhension théorique et cette décomposition de la musique me paraissent tout bonnement inaccessible), j’avais envie de m’arrêter à mon tour sur quelques chansons dont l’attrait principal que je leur porte réside dans leur suite d’accords.

« Funeral Dirge » – Terence Blanchard (OST When the Levees Broke)

J’avais parlé, dans le bilan de fin d’année MJ, de ma redécouverte de la bande-son de The Go-Between de Joseph Losey composée par Michel Legrand – bien connue par chez nous car réorchestrée pour le générique de Faites Entrer l’accusé, et reprise l’année dernière par Todd Haynes dans May December. Ayant vu depuis le film de Losey, tout aussi bouleversant que celui de Haynes, je peine à comprendre ce qui fait que la musique pensée pour les films – qui souvent tient à une phrase simple mais labile, qui sera à même de se transformer soit en fonction de l’ambiance d’une scène soit au personnage à laquelle elle renvoie par exemple – ne semble jamais complètement s’épuiser, être épuisée, ou même nous épuiser et continue de briller comme lorsqu’elle fut entendue pour la première fois. Là, plus que jamais il me semble, la musique est un véhicule. Elle est ce qui permet aux images d’atteindre une forme de complétude. Ici, on parle d’un documentaire, When the Levees Broke, au cours duquel Spike Lee prend la mesure de l’effondrement de La Nouvelle Orléans après Katrina, en 2005 et un peu après. On pourrait d’abord s’interroger sur l’aspect emphatique et déclamatoire de la musique de Blanchard, cette marche funèbre, qui viendrait ajouter une couche au drame. J’ai l’impression qu’elle se fait plutôt le réceptacle d’une émotion qui ne parviendrait pas à trouver autrement une juste expression. La force de ces accords plaqués, les mêmes pendant plus de cinq minutes, d’une stabilité, d’une inflexibilité saisissante, vient créer du contraste avec ce qui nous est montré et raconté, à savoir la gestion catastrophique de la crise, et ainsi hanter les rues de la Louisiane. Ce qui émeut ne réside pas dans le caractère novateur de l’harmonie (les accords sont assez simples, à vrai dire) mais dans le simple fait qu’une musique aussi robuste et fidèle puisse porter à elle seule la douleur de toute une population. Quelque chose affleure, une émotion erronée, presque inconvenante, qui n’aurait pas sa place dans les décombres. Peut-être pas tant au regard de la tradition des funerals with music de La Nouvelle Orléans, où une fanfare accompagne les personnes endeuillées dans leur trajet jusqu’au cimetière. La musique matérialise tout ce qui n’est plus là, et sa répétition sous toutes ses formes, comme une menace sourde, la traduit.

« Me Freshlive » – chiquitamagic with Louis Cole

On peut lire sur Internet que chiquitamagic, aka Isis Giraldo, « aime composer une musique qui transcende les structures harmoniques et mélodiques. Son intérêt est porté vers un langage harmonique jouant avec l’oreille de l’auditeur, en s’opposant aux résolutions prévisibles. » Je crois que le contraste le plus saisissant dans ce live – dont la facture s’éloigne pas mal de l’effet du morceau tel qu’on peut l’entendre sur son album – outre le jeu viril et farfelu de Louis Cole, réside justement dans l’écart entre le côté murmuré et chuchoté, joueur et léger des paroles contre l’effort physique évident que la musique implique. « Keep Me Fresh », c’est quasi 160 BPM, le regard et les bras de Cole sont fermes, il est concentré et ne dévie à aucun moment du tempo qu’il impulse. Ses deux mains à elle sont tout aussi occupées, elle a deux claviers à la fois, plaquant des accords sur un Korg qui imite quelque chose d’un instrument ancien avec la main droite, et improvisant une mélodie à la main gauche sur l’autre, le tout en chantant. Easy. Sa main droite bouge à peine, le son est très large, très plein et profond. Je n’ai pas réussi à relever les accords, mais en glissant comme ça d’une note à l’autre, la richesse harmonique naît de la petitesse entre deux notes, une forme d’infini à partir de quelque chose qui serait très proche. Les accords sont très mélancoliques en même temps que rendus complètement volubiles et légers par l’artificialité des sons du clavier. Je conseille fort l’écoute de son album MexicoSexiTime qui est juste trop bien et m’a fait aimer les synthés comme je ne le pensais pas être possible.

« New Normal » – Caroline Polachek

Dans la playlist Spotify HUGE PLAYLIST de Danny L Harle, Monteverdi côtoie Shygirl et Scarlatti, Dizzee Rascal. En 2017, Harle sort un EP en collaboration avec le claveciniste Pawel Siwczak, qui met en exergue les deux jambes sur lesquelles chemine sa musique, entre pop et baroque, ici entrelacées plus que jamais, notamment sur le plan de la variation et de la basse obstinée qui est aussi celle des musiques électroniques (souvenir d’un ami DJ qui me disait vouloir dans un set procéder à une alternance stricte entre un morceau de techno et une pièce de Scarlatti). Les productions de Danny sont souvent maximalistes, et j’ai d’abord hésité à évoquer ce qui est mon morceau préféré de lui, le remix de « Chaeri » de Magdalena Bay, qui fait la part belle à une suite d’accords proprement stellaires. Ici, dans le morceau de Caroline Polachek dont il est question et pour lequel il a composé cette ligne de basse MIDI inoubliable, se produit quelque chose de très vivifiant, assez radical au regard de la forme ballade de la chanson et plus discret que ce pour quoi je le loue habituellement. « New Normal »commence par un petit riff de guitare un peu Americana, très bref, avant que tout disparaisse pour ne plus laisser que la basse dérouler. Cette dernière, qui change littéralement d’accords à tous les temps, rend l’écoute de la version instrumentale encore plus déroutante. Caroline parle de l’enchaînement de ces sept couplets sans refrain comme d’un rubik’s cube ou d’un dessin d’Escher, sans fin ni début qui se reconfigure de façon quasi autonome, en s’ouvrant toujours par la même phrase « Now, what is this ? », donc une chanson qui défie l’infini, où chaque couplet, sans lien l’un avec l’autre, tente de tracer un portrait de l’amitié qui la lie à Danny. Comme une forme d’accord avec le réel tel qu’il se présente à nous de façon éclatée, ou une restitution fidèle du caractère morcelé de l’expérience temporelle. Alors, pour espérer saisir la réalité d’une expérience, il faut aussi pouvoir l’appréhender dans son changement perpétuel, et c’est ce que redouble parfaitement cette ligne de basse ininterrompue.

Oklou a beaucoup parlé de sa recherche de la boucle parfaite dans l’élaboration de son Choke Enough. Issu de son premier album, perclus de bizarreries vocales et moins aimable que les opus qui suivront, ce titre de James Blake y parvient particulièrement bien ici. Comme dans le morceau « I Never Learnt to Share », construit sur une pure répétition où James se lamente : « My brother and my sister don’t speak to me. But I don’t blame them ». Cette phrase est à prendre, on dirait, comme un pur prétexte, James étant fils unique, ou comme une simple blague car, et c’est ce qu’il raconte, ses frères et sœurs ne peuvent lui en vouloir vu qu’ ils n’existent tout simplement pas. Mais pour revenir à « Unluck », dont les paroles évoquent la situation de James en tant qu’enfant seul, et filent cette étrange blague qui pose l’appartenance à une fratrie imaginaire (« When crossings call out / One of three »), je ne peux qu’être touchée. Étant moi-même fille unique, j’ai l’impression que la chanson, et toutes les chansons de Blake, jouent sur le manque, sont pleines de vide et de drame, pour mettre en avant le fait que quelque chose aurait pu être là. Quelque chose de sombre parce qu’absent (à moins que ce ne soit l’inverse) infuse en leur sein et « Unluck » ne fait pas exception. La chanson est construite sur un battement répétitif entre deux accords avant qu’une suite de trois accords viennent quelque peu le rendre plus accommodant. Il y a des claquement bizarres, les accords sont mangés par la voix, dont Genius me dit qu’elle a été enregistrée à deux fois le volume du reste mais qui, à la moitié du morceau vient s’autonomiser, se libérer, de cette voix chancelante. Ce qui n’était qu’un support, un écrin, vient complètement s’abstraire, se révéler, ce qui rend leur répétition d’autant plus belle. Ce qui était alors un trouble harmonique en s’affirmant complètement, trouve une forme de légitimité, de raison d’être.

« Here, There and Everywhere » – The Beatles

Je me suis souvent demandé ce qui rendait cette chanson si merveilleuse. J’ai l’impression que son contexte d’écriture participe de ce caractère rare et précieux. En juin 1966, John a 26 ans, Paul, 24, et c’est après avoir découvert Pet Sounds, sorti le mois d’avant, que ce dernier a plaqué pour la première fois les premiers accords de « Here, There… » au bord de la piscine de John. C’est vrai qu’on croirait entendre « God Only Knows », quelque chose d’en tout cas très Beach Boys-core, à commencer par les chœurs qui suivent de façon tendre et affectueuse la suite d’accords élaborée à la guitare. Ces chœurs, les voix de John et de Georges, redoublent quasi entièrement la chanson, ce qui rend le changement de tonalité harmonique et donc d’humeur qui advient lors du pré-refrain encore plus hallucinant, car soudainement mis à nu, rendu vulnérable. D’autant plus que si la suite d’accords du couplet est d’abord simple et ascendante, celle de ce passage est bien plus tordue et semble faire mûrir quelque chose d’anxieux, même si cela ne dure pas, comme un nuage menaçant avant une éclaircie. C’est donc ce ton, ce même mélange parfait de bonheur teinté de larmes, si bouleversant chez leurs comparses californiens, qui affleure ici. Et même si Steve Turner nous dit qu’à l’époque de composition de cette chanson, Paul était tout particulièrement heureux avec sa copine, comme pour toute bonne chanson d’amour, elle n’est déjà plus que l’écho d’un sentiment qui a eu le temps de se teinter d’amertume, ou qui anticipe sa propre fin. Je me souviens être tombée sur un commentaire YouTube qui s’étonnait de la maturité de Paul vis-à-vis de l’amour à un si jeune âge, et peut-être que toute sa complexité réside dans cette phrase : « And if she’s beside me, I know I need never care. But to love her is to need her… » qui ne trouve pas de résolution, si ce n’est musicalement par un accord de Ré méditatif qui vient retomber bizarrement trop tôt sur l’accord de Sol qui ouvre la chanson, et dans la façon dont ces mots désabusés et lucides sont éclaircis par ceux du refrain « …everywhere, knowing that love is to share ». Comme si le caractère dépendant et cadenassant du sentiment amoureux, donc toujours profondément solitaire, était tempéré par le fait que l’amour soit d’abord quelque chose qui se partage.