Lorsqu’on écume les disques comme je le fais, il y a des découvertes délicieuses et d’autres cruelles. Quand je suis tombé sur ces pièces pour piano de Mary Lou Williams, j’ai non seulement trouvé ça très beau, mais j’ai aussi éprouvé un fort sentiment d’injustice. J’ai baigné dans le jazz depuis mon enfance, les disques de Thelonious Monk résonnant souvent dans notre salon, et pourtant, je n’avais jamais entendu parler du rôle crucial de Mary Lou Williams dans la fabrique du bop et du tournant modal des années 1950. En me documentant un peu plus, j’ai compris que c’était toute l’histoire du jazz que je pouvais réviser à l’aune de cette pianiste visionnaire, de sa divine main gauche et de son exigence artistique et spirituelle.

Mary Lou Williams est née à Atlanta en 1910 puis elle a rapidement déménagé avec sa mère à Pittsburgh. Cette dernière, elle-même pianiste, se rend très vite compte du talent fou de sa fille, quand, posée sur ses genoux, elle improvise à l’orgue de l’église baptiste que la famille fréquente. Fait rare, Mme Williams lui proscrit le solfège, pensant que c’est son oreille absolue qui doit être nourrie, s’étant sentie elle-même limitée par la partition dans sa jeunesse. Dès ses 6 ans, la jeune prodige se produit en public. Son beau-père l’emmène dans des fêtes et des salles de jeu où elle commence à gagner de l’argent en interprétant des standards, alors que son impresario de fortune peut continuer à jouer et à boire.

Elle devient donc très logiquement une musicienne professionnelle, notamment inspirée par Lovie Austin, une autre femme afro-descendante gommée de la grande histoire du jazz. Alors qu’elle n’est qu’adolescente, elle part en tournée accompagner des orchestres swing. Elle joue avec Louis Armstrong, Fats Waller ou Duke Ellington, et reste presque toujours la seule femme de l’orchestre. Sa main gauche bondissante est emblématique du stride, ce style très populaire dans les années 1920. La lady who swings the band, comme on la surnomme, a su s’imposer comme une improvisatrice et instrumentiste hors pair, dans un milieu pourtant hostile aux femmes (en dehors de la place ambiguë réservée aux chanteuses) et une Amérique profondément divisée par la question raciale.

Après un premier mariage, Mary Lou Williams intègre l’ensemble des Twelve Clouds of Joy, issu de la bouillante scène jazz de Kansas City, et elle assoit encore un peu plus sa réputation, devenant « la main gauche qui a fait fuir tous les hommes de Kansas City ». Sa place est assurée, mais cela ne lui suffit pas. En tournée, en transports, en mouvement et incarnant, comme le proposerait Paul Gilroy, une forme de modernité clivée et noire, la jeune pianiste se met à la composition, devant apprendre la notation, puisqu’elle s’est jusque là reposée sur son oreille absolue et ses exceptionnelles capacités de mémorisation. En 1930, à Chicago, elle enregistre ses premières œuvres, « Drag Em » et « Night Life », inspirées par les mondes interlopes de la Windy City, et aussi, par sa propre expérience difficile de femme dans le monde des clubs de jazz. Elle aurait ainsi rejoint les studios immédiatement après avoir échappé à une agression sexuelle.

Mary Lou Williams va ensuite s’installer à New York, où se joue alors la révolution bop autour de Charlie Parker et Max Roach. Si elle participe activement à ce mouvement, en se positionnant comme une oreille attentive et une enseignante exigeante auprès de Monk ou de Gillespie, elle va aussi produire une pièce structurée autour des douze signes du zodiaque qui anticipe le third stream, ce courant associant orchestration classique et jazz. Elle décide donc, non contente d’avoir appris la notation, de s’attaquer l’écriture d’arrangements pour orchestre, ce qui est assez exemplaire de son attitude générale, tout comme sa participation, à la même époque, à un ensemble jazz entièrement féminin, les Mary Lou Williams’ Girl Stars.

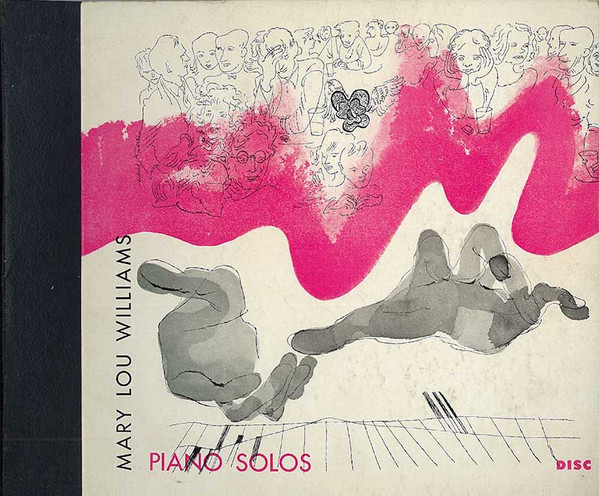

C’est lors de sa période new-yorkaise qu’elle enregistre les six solos de piano qui m’ont tant frappé, en 1946. Pour être plus juste, si quatre des titres sont des reprises, on retrouve là également deux morceaux écrits par la virtuose, qui s’est muée en compositrice aguerrie : « Cloudy » et « Lonely Moments ». Ce sont à mon sens deux petites pièces précieuses totalement oubliées de l’histoire du jazz, deux moments d’exploration, en douceur, à la lisière du bouleversement modal. En effet, Mary Lou Williams, toujours prémonitoire, anticipe quelque peu, à travers une palette réduite et des soubresauts inattendus, le mouvement modal des années 1950, soit l’échappée en dehors de la gamme tempérée pour explorer des arrangements d’intervalles oubliés, antiques ou médiévaux, comme les modes doriens ou hexatoniques. Ces deux morceaux d’une grande douceur sont le laboratoire à clavier ouvert des bouleversements qui vont traverser le jazz pendant deux décennies, des extravagances de Monk aux expérimentations hard bop de McCoy Tyner, John Coltrane et Miles Davis à l’orée des années 1960.

Ce sens de la mutation et du mouvement va pourtant connaître un coup d’arrêt. Au milieu des années 1950, Williams se retrouve en Europe et fait l’expérience d’une véritable crise de la quarantaine. En proie au doute et ayant lu la Bible lors de son séjour à Paris, elle se convertit au catholicisme. Si elle retrouve les planches dès 1957 grâce à Dizzy Gillespie, elle va surtout mettre son talent au service de la foi, une foi radicalement jazz, noire et moderne. Cela va aboutir à la création de son chef-d’œuvre, Black Christ of the Andes, disque mêlant harmonies vocales et expérimentations modales en trio, conçu en hommage à Saint Martin de Porres, frère dominicain noir canonisé en 1962 par le pape Jean XXIII dans le contexte du concile Vatican II. Lors de ce même concile œcuménique est également décidé que la foi catholique s’ouvrait aux langues vernaculaires et à tout type de musique pour célébrer la messe, une forme que Mary Lou Williams va expérimenter en 1975 en donnant une messe jazz dans l’église Saint-Patrick à New York.

C’est donc transmuée par la foi que Mary Lou va encore une fois se réinventer, cherchant des notes toujours plus aventureuses, comme sur la pièce quasi atonale « A Fungus Amungus » sur Black Christ of the Andes. Son engagement va dépasser la partition. À côté de sa participation au mouvement des droits civiques, elle va créer l’association Bel Canto venant en aide aux musicien·nes malades ou addicts, et poursuivre jusqu’à la fin de sa vie une carrière d’enseignante, la menant jusqu’à la prestigieuse université de Duke. Cette générosité, on la retrouve dans sa manière de se confronter aux styles émergents, explorant le jazz à la Strata-East sur Zoning en 1974, et en enregistrant un épique duo de piano free-jazz avec Cecil Taylor en 1977, alors qu’elle a 67 ans. Je crois qu’en dehors de Miles Davis, on connaît peu de musicien·nes jazz ayant su aussi radicalement se réinventer, et Mary Lou Williams le fait avec une bonté, une douceur et un dévouement vraiment uniques, le genre d’affects qui manque à l’histoire un peu trop virile de l’aventure jazz (on peut trouver une histoire alternative ici), et qu’on entend au détour des quelques notes de ces compositions fragiles et rares enregistrées en 1946.