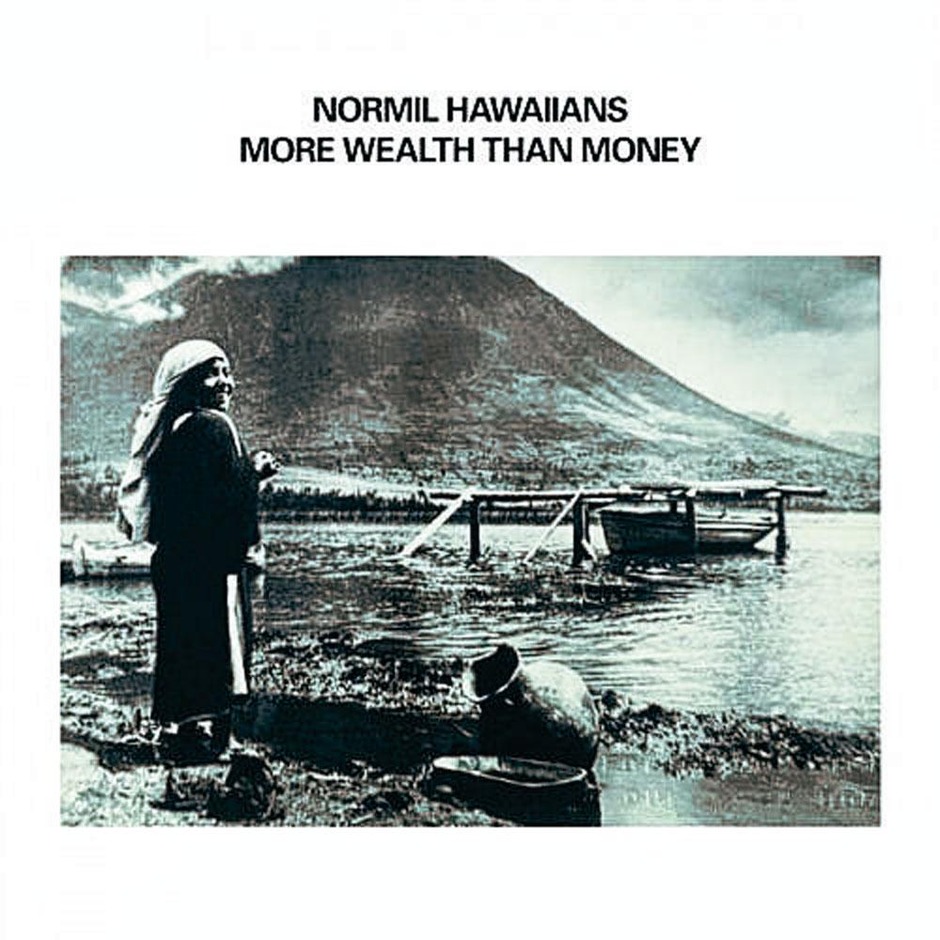

Je pensais avoir poncé l’intégralité du bréviaire post-punk durant mon adolescence et une partie de ma post-adolescence. Ou en tout cas, j’avais depuis longtemps fait une croix sur la possibilité de tomber sur un truc qui pourrait m’enthousiasmer de nouveau. Car même si une « pépite oubliée » dénichée çà et là peut encore de temps en temps faire son petit effet, c’est plus dans ce qu’elle m’évoque de « passé », réveiller ce que j’ai pu aimer autrefois, qu’elle va potentiellement s’attirer mes faveurs. Un truc un peu contradictoire (on parle ici bêtement d’un sentiment de nostalgie) avec ce que je pensais à l’époque avoir identifié comme l’essence du genre : soit une volonté farouche d’être porté vers le futur, le dépassement de soi, ou tout du moins l’après – du punk en l’occurrence donc. C’est pour leur détermination à aller de l’avant que, du haut de mes 15-17 ans, j’ai autant adoré les propositions de groupes aussi divers et variés que les Diagram Brothers, les premiers Killing Joke, et quelques trucs de Swell Maps. En tout cas plus que pour leurs clignotants sonores – basse tour à tour ronde ou oblongue, guitares tranchantes trempées dans le papier de verre, coups de grosse caisse obliques – que je délaisserai assez vite pour passer à autre chose – la no wave, le free jazz et la noise, talonnés de près par la musique industrielle ou le power electronics, étapes obligatoires pour tout bon garçonnet boulimique en quête de sensations fortes. Aujourd’hui, l’écoute d’un morceau de post-punk va même souvent jusqu’à provoquer un vague rejet de principe de ma part, comme si je ne voulais pas déroger à la règle que je m’étais moi-même inconsciemment fixée, et qui consistait à obéir à ce que je croyais être la fonction première du genre : épater l’adolescent ravi de la crèche que j’étais. La découverte récente de Normil Hawaiians m’a d’autant plus surpris, dès la première écoute, et pour deux raisons. Déjà parce que j’ai eu le sentiment dans un premier temps de les découvrir totalement par hasard, sans rien savoir, à la faveur d’un onglet égaré puis retrouvé après être probablement rentré un peu tard (et sûrement un peu bourré) chez moi un soir – c’est souvent comme ça qu’on tombe amoureux d’un morceau ou d’un groupe d’ailleurs, en croyant qu’on est les seuls à avoir mis la main dessus. Les signes extérieurs étaient déjà assez engageants en soi : une pochette qui évoque La Nuit du Chasseur (de loin et en clignant des yeux, certes), un titre-slogan politico-chargé qui n’a pas encore fini de faire ses dents, « Free Tibet », et le compteur Youtube qui dépasse à peine les 500 vues de rigueur. Puis enfin la musique, qui débute dans une mélopée rêveuse, la couleur du morceau se dessinant au moment où il se joue, et des musiciens qui jouent comme s’ils découvraient leurs instruments au moment où ils les jouent. Avant de bifurquer brusquement vers quelque chose de plus dur, avec un guitariste incapable de faire un solo de guitare convenable ni de s’arrêter à temps, et ne parlons même pas de la flûte qui joue par-dessus, sans queue ni tête mais tout de même suffisamment couillue pour donner envie qu’on y revienne. Il y avait déjà tout ce qui fait le sel de Normil Hawaiians dans ce morceau. Un groupe visiblement pétri de bonnes intentions, ou plus exactement pourvu d’une bonne naïveté, celle qui consiste à faire feu de tout bois et se laisser aller là où la curiosité veut bien nous guider – à l’inverse de la mauvaise naïveté, qui a des étoiles dans les yeux et un ukulélé sous le bras. Avec, en outre, je l’apprendrais plus tard, une seule ligne de conduite : sonner comme tout sauf un groupe de rock – ce que je trouve en soi assez respectable.

Sur tous les autres morceaux de Normil Hawaiians que j’allais m’enfiler comme un goinfre dans la foulée (soit la bagatelle de trois petits albums, composés entre 1982 et 1985), si le groupe porte ses influences en bandoulière (avec le triolet teuton de rigueur Can-Faust-Neu en ligne de mire), il ressemble surtout à un groupe de lycée, qui la joue minimaliste parce qu’il ne sait pas vraiment jouer, et qui improvise parce qu’il ne sait pas vraiment où il va. Mais un groupe de lycée idéal, celui dont tu aurais voulu faire partie, qui sonne comme tu aurais voulu sonner, ou plutôt comme tu pensais que tu sonnais, alors que tu foutais juste la honte à tout le monde – ce qui est tout à fait normal pour un groupe de lycée, me direz-vous.

D’autres petites épiphanies allaient suivre, comme « British Warm » et son héroïsme neurasthénique, « Sianne, Don’t Work in A Factory » et son sens agro-industriel de l’expérimentation façon OMD période Dazzle Ships, « The Battle of Stonehenge » et ses arpèges cristallins à la Felt, et surtout « Yellow Rain », ballade froide et désincarnée à la beauté irréelle, comme surgie d’un passé qui n’aurait jamais existé. 13 000 vues cette fois sur le site d’hébergement de vidéos suscité, assurément leur tube. On y observe un groupe qui passe du coq-à-l’âne, jongle avec les références et les intentions, juxtapose et empile couche sur couche, tape loops et basses sautillantes, chant atone et bruit blanc, parfois au sein d’un même morceau. On a en somme l’impression d’avoir affaire à de la musique « jetable », pas nécessairement faite pour la postérité, et avec un déficit d’attention somme toute assez contemporain. Pas dans le mauvais sens du terme, mais plutôt avec un côté « tiens, tentons des trucs pour voir ce qu’il se passe, et laissons tourner l’enregistreur. » En général, les groupes de l’époque qui venaient du même creuset aspiraient souvent au chef-d’œuvre – c’est d’ailleurs pour ça que This Heat m’avait un peu refroidi dans un premier temps, chaque milliseconde donnant chez eux l’impression assez étouffante de vouloir atteindre l’apothéose. Normil Hawaiians, eux, prenaient le risque de n’aller nulle part, et de ne pas être réécoutés après. C’est là, je pense, que réside leur beauté. Dans tous les cas, je me demande toujours bien pourquoi je n’en ai entendu parler que maintenant alors que ces dernières années, les disques du groupe ont été réédités chez Upset The Rhythm.

Probablement parce que, comme pas mal de gens, j’avais juste dû rater le coche. Et ce ne sont pas les recherches subséquentes qui allaient désépaissir le mystère : j’apprenais ensuite que lors de ses courtes années d’existence, Normil Hawaiians était un collectif à géométrie variable centré autour de la figure de son leader Guy Smith, ex-employé de banque qui décida d’aller se terrer dans la campagne galloise avec son groupe pour enregistrer ses albums, dans le studio de Dave Anderson, anciennement bassiste d’Hawkwind et d’Amon Düül II. Loin du tumulte de la ville et de la folie libérale thatchérienne, leur retraite bucolique aurait pu avoir de quoi alimenter une certaine mythologie, et un culte certain. Il n’en fut rien, mais elle permet rétrospectivement de nous éclairer tout de même un peu sur le sens de l’espace, le manque de précipitation, voire même par certains endroits d’enjeux, de leur musique. Leur album « perdu » (enregistré en 1985 mais jamais sorti, avant d’être exhumé trente ans plus tard) Return of The Ranters fait état d’une semi-résignation, quelque part entre l’abandon des idéaux et l’envie d’en découdre une dernière fois. Et permet de capturer un moment indécis mais précieux, celui où ses membres sont alors à l’âge des dernières candeurs et à la croisée des chemins. Pour les uns, cela précéderait une retraite paisible dans le Kent avec femmes et enfants. Pour les autres, un embranchement vers la scène londonienne des squats, et la somme d’incertitudes qui va avec.

En 2017, le groupe se reformait pour une série de concerts, notamment en première partie de l’agitateur Richard Dawson, au Cafe OTO à Londres. Après n’avoir jamais vraiment été à leur place durant leur courte existence, ils semblaient enfin avoir trouvé chaussure à leur pied dans le renouveau de la scène expérimentale londonienne, peut-être plus adaptée à leur esprit liquide.