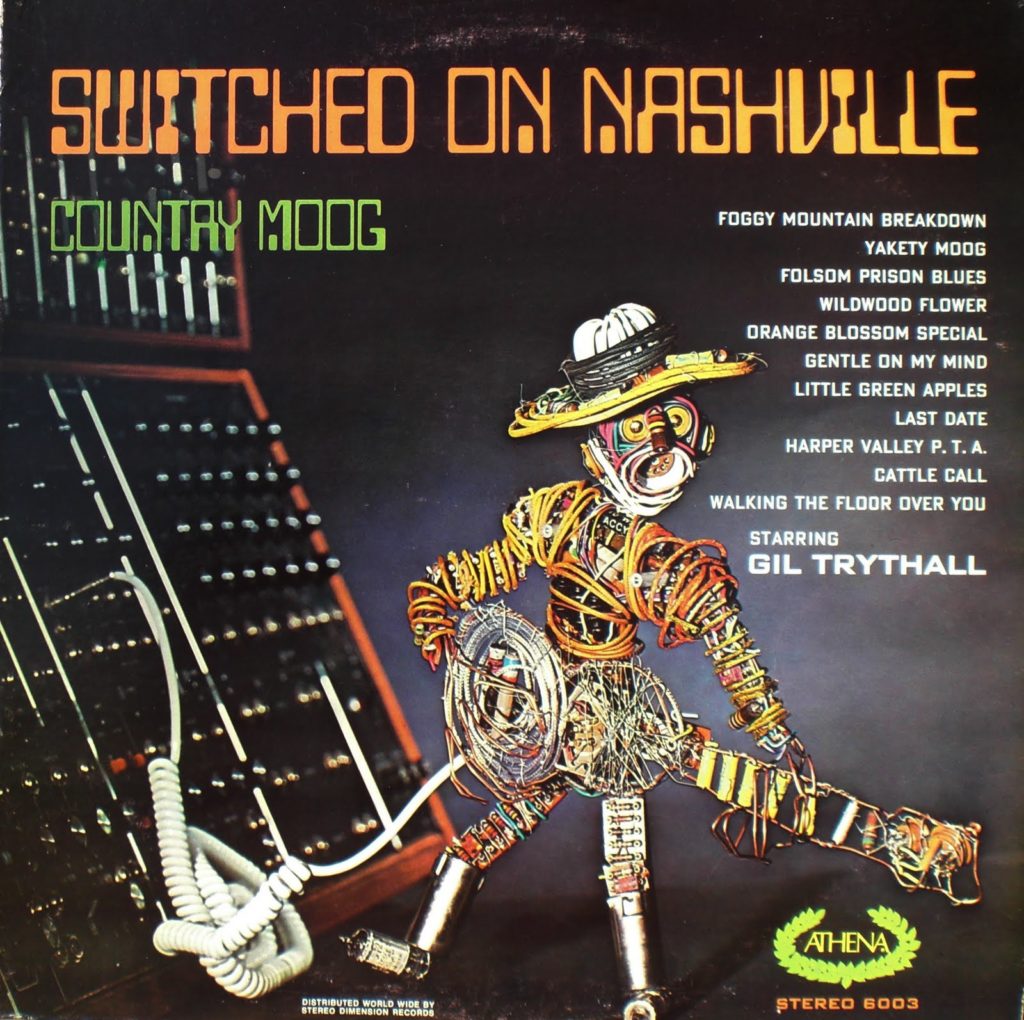

Je ne suis pas un gros fan de musique marrante, novelty ou loufoque, voire je suis en général carrément, sérieusement, contre les groupes et les disques potaches ou parodiques ou « qui refusent obstinément de se prendre au sérieux », pour des raisons que je pourrais développer de façon pour le coup pas très marrante, mais qui mériterait sans doute d’être creusées, et pas seulement par moi mais aussi par toute une équipe de neurosociologues et de psychologues cognitivistes triés sur le volet. Toujours est-il que ça m’arrive quand même de faire des exceptions et c’est le cas avec le présent disque, sorti en 1972, qui surfait sur la vogue du Switched On Bach de Wendy Carlos pour décliner le concept avec la country. L’auteur s’appelle Gil Trythall et c’est un électronicien plutôt carré des années 60 et 70 (il a enregistré de « vraies » expérimentations synthétiques à l’époque) mais qui semblait s’intéresser d’assez près au genre pour décider de lui consacrer non pas un, mais deux albums. En l’occurrence, je vais faire le faux expert mais j’ai cru comprendre qu’il s’agissait davantage du répertoire bluegrass, un genre plus « roots », qui est à peu près à la country ce que le rock’n’roll des fifties est au rock généraliste, ou peut-être aussi ce que le ska sixties est au reggae.

Les 25 plages – réunies en une seule anthologie de 2007 par Omni, label australien spécialisé qui édite aussi les intrigantes compiles Hillbillies In Hell – de ces deux albums ont provoqué sur moi un effet en plusieurs phases. D’abord j’ai eu un réflexe de snob prévisible genre « au secours, de la musique second degré », ou plutôt « au secours : de la musique qu’on veut m’obliger à écouter au second degré ». Puis assez vite j’ai trouvé que le son du Moog appliqué au style bluegrass donnait réellement un résultat comique, parfois grotesque, qui déclenchait ce qu’on peut appeler une franche et saine hilarité. Mais à cette hilarité elle-même s’est mêlée ensuite, au fil des morceaux, une certaine fascination, un truc qui s’est mis à dépasser le stade de la simple blague. C’est l’art de la reprise radicale et butée qui se montre capable de vous faire entendre tout à fait autrement le standard, de le rejouer complètement à sa manière électronique et un peu extraterrestre : le contraste est tel entre le source bluegrass (la terre, en somme) et la cible Moog (l’espace, ou du moins son évocation) que ça n’a plus rien à voir avec un simple « décalage » astucieux vers un monde différent mais néanmoins familier. Parce que la réinterprétation ne rejette en fait pas du tout les traits typiques de jeu bluegrass (que je connais très mal, activement, mais que j’ai tout de même malgré moi intégré au fil du temps) : en réalité elle transcende ces derniers et parvient même à les honorer, à nous les faire redécouvrir. Ça m’a fait un peu penser, en encore plus spectaculaire, aux récentes reprises bardcore de tubes rap, rock ou pop, mais surtout aux versions chanson française par DJ Chelou des classiques du rap français – il y a un moment où la déconne disparaît pour laisser la place à une espèce de ré-éclaircissement de l’idiome originel, et ça devient donc excitant et instructif à la fois.

Les standards sont des compos de gens que j’ignorais tous à l’exception de Johnny Cash (« Folsom Prison Blues »), Bobbie Gentry (« Ode To Billie Joe »), Leiber & Stoller (« Kansas City ») et Jimmy Webb (le gros classique « Wichita Lineman »). On a entre autres des réinterprétations du banjoïste Earl Scruggs, ou de Floyd Cramer, pianiste d’Elvis, ou encore du songwriter Vaughn Horton. Alors oui, je ne sais pas si c’est la meilleure façon de m’initier à la country ni au bluegrass – des domaines qui dans l’ensemble me « résistent » depuis bien longtemps –, et je dois admettre que le titre que j’ai le plus cliqué dans le tracklisting est « Wildwood Flower », qui débute par un son de Moog qui annonce un peu l’oscillation rondouillarde mais aigrelette (mot compte triple) de la TB-303. En tout cas, les sections rythmiques sont souvent très entraînantes et là aussi mettent en valeur les vertus super dansantes des originaux. Voilà, c’est un disque que je mettrais dans la catégorie « document sonore », où la plupart des plages durent dans les deux minutes, et où on sent que Gil Trynthall n’a pas non plus cherché à « faire œuvre » mais surtout à essayer des trucs pour satisfaire sa curiosité. Le résultat m’a distrait des écoutes par trop solennelles que je me cogne au quotidien et je crois que ça m’a fait du bien, c’est déjà ça !

À propos de Moog et plus largement de synthés, mais dans un autre registre (ou plutôt dans plusieurs autres registres), je signale que Sacred Bones a réédité, après Plantasia dont je parlais cet été sur France Culture, d’autres disques assez foufous de Mort Garson, compositeur lui non pas venu de l’académie mais de la variété, qui s’était plongé dans les claviers électroniques après de longues années de service pour Tin Pan Alley.