Joe Bataan est un artiste au parcours et au talent singuliers, qui a fait un certain nombre de choses tout à fait exceptionnelles dans sa vie : tout ce que vous pourrez lire à son sujet ici ou là vous le confirmera. Arnaud Sagnard, son plus grand fan français, devait d’ailleurs nous le confirmer ici même, mais il est hélas trop occupé en ce moment, alors c’est moi qui vais m’en charger à sa place, car même si je connais beaucoup moins l’œuvre de Joe Bataan que lui, cela fait très longtemps que je l’adore, et assez longtemps que je voulais en parler.

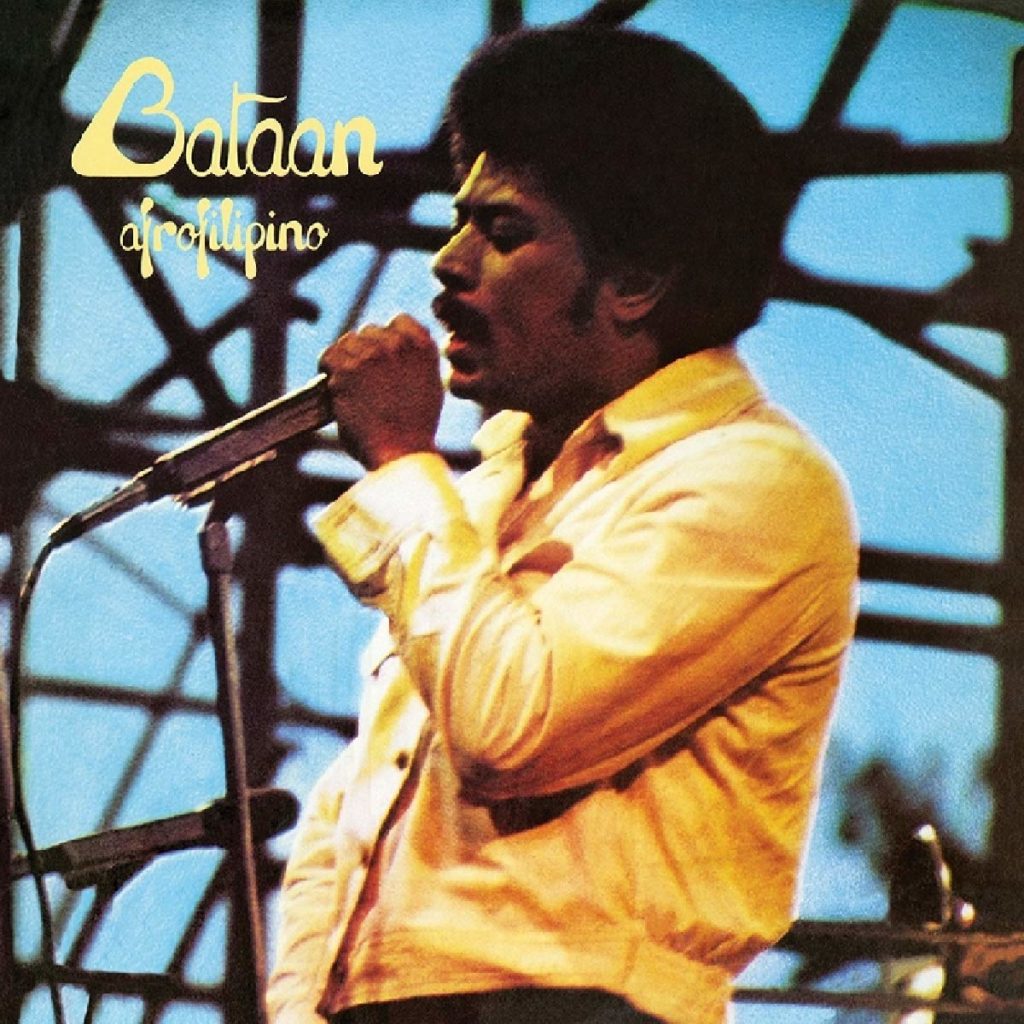

Pour commencer par les généralités, on dira que Joe Bataan est né à New York en 1942 et qu’il est connu pour avoir été une figure de la musique latine, et plus précisément de la Latin soul. Il n’est pourtant pas du tout d’origine hispanique, puisque son père était philippin et sa mère afro-américaine, mais il se trouve qu’il a grandi à East Harlem dans un quartier principalement portoricain, où il a appris à parler espagnol et même carrément dirigé un gang portoricain dans sa jeunesse, les Dragons. Il a donc passé un peu de temps en prison et à sa sortie, vers 1963, Bataan a décidé de devenir chanteur et musicien, toujours dans un registre latin, même s’il ajoutait au style boogaloo, propre à Spanish Harlem, des éléments hérités de sa culture maternelle, à savoir le doo-wop et la soul.

Connu sous le nom de Bataan Nitollano à l’état civil, le chanteur a alors rencontré le succès sous celui de Joe Bataan et a été l’une des premières signatures du label new-yorkais Fania dont je vous parlais l’autre jour. Sur ses premiers disques, il chante à la fois en espagnol et en anglais, si bien que certains le considèrent comme un usurpateur, tantôt que d’autres en revanche semblent ne même pas connaître ses « vraies » origines, et que d’autres encore s’en fichent totalement. En tout cas dans les sixties, les Afro-Américains de New York se mettent peu à peu à la salsa et Bataan est avec son ami Ralfi Pagan (qui mourra en 1978, lors d’une tournée colombienne sur laquelle on dit que Bataan était initialement prévu) le seul artiste Fania à chanter dans une langue qu’ils comprennent (même si sur la plupart de ses morceaux « strictement » salsa, il passe à l’espagnol). Il sait aussi former ses musiciens de manière à ce qu’ils puissent jouer à la fois façon salsa et façon soul, ce qui lui permet donc de satisfaire le public latin et le public noir – il est ainsi très demandé dans les soirées communautaires et les fêtes de quartier, ce qui l’a d’ailleurs poussé à s’impliquer dans la vie associative locale.

Au début des années 70, Joe est toujours chez Fania mais il monte son propre label en loucedé : Ghetto Records, qui serait, paraît-il, financé par un parrain de la pègre portoricaine, George Febo, et dont certains titres du catalogue sont aujourd’hui rarissimes et partent à 800 dollars (logo très cool au passage). Mais l’affaire ne semble pas trop marcher et un peu plus tard le chanteur afrophilippin va officiellement quitter Fania pour co-fonder un label qui lui, va décoller jusqu’à devenir légendaire et dont le nom, on l’oublie parfois, est un mot-valise de salsa et soul : Salsoul.

Afrofilipino, le disque sélectionné aujourd’hui, est le premier album de Bataan pour la future tête de gondole de la disco : on y entend d’ailleurs plusieurs énormes tracks disco, dont « The Bottle », reprise du classique de Gil Scott-Heron qui deviendrait elle-même un classique des clubs. Le reste des chansons oscille toujours entre Harlem et Spanish Harlem, c’est vraiment best of both worlds en termes de groove et d’impulsion, avec des choses parfois très vigoureuses (« Laughing and Crying », « Hey Girl »), parfois plus veloutées (« Woman Don’t Want To Love Me », « Ordinary Guy »). Honnêtement, j’ai choisi cet album de façon un peu arbitraire et je ne vais pas vous baratiner que vous entendrez un tout autre Joe Bataan en vous mettant, au hasard, son excellent LP de 1969 Singin Some Soul, ou une compilation comme Under The Streetlamps. Ça reste du jeu très solide, avec un bel assortiment de reprises et d’originaux, et cette capacité bluffante à passer d’un style à l’autre ou à les faire fusionner en un même titre. Mais je trouve que ce disque expose mieux que les autres ce qui, outre le niveau des musiciens, des chansons et des productions, reste pour moi la plus incroyable qualité de Bataan : son chant hors norme, à la fois roublard et téméraire, qui tient de ce qu’on pourrait qualifier de virtuosité anti-virtuose.

Joe m’a donné l’impression, quand je l’ai découvert, de chanter comme un type éméché quoiqu’enthousiaste qui s’empare du micro lors d’un karaoké de fin d’année : on sent parfois qu’il pousse trop, qu’il fatigue, qu’il va chercher de notes un peu loin de ses capacités. C’est une première impression trompeuse puisqu’en vérité l’Afrofilipino chante presque toujours juste et surtout il est capable de nuances et de variations que seuls les vrais « pros » peuvent maîtriser. Mais il garde néanmoins cette approche un peu à l’arrache dans sa manière de se poser, on sent qu’il enchaîne les sessions, qu’il peut être crevé, qu’il parle beaucoup en général dans sa vie et en studio, et qu’il s’en fout de préserver ses cordes vocales : il ne se la joue jamais « grande voix », encore moins grande voix de la soul, il n’y a pas du tout l’amplitude et le souffle d’un Smokey Robinson ou d’un Marvin Gaye, ni même celui qu’un Gil Scott-Heron, pourtant assez rugueux vocalement.

Bataan n’essaie pas non plus d’imiter la gravité flamboyante de certaines figures de la salsa, et quand il chante en espagnol on sent qu’il fait surtout attention à être intelligible et bien sur les temps, plutôt que de chercher à se faire remarquer par de quelconques prouesses. C’est clairement un vocaliste pragmatique, un gars de la rue qui aborde son chant comme son nouveau hustle. Mais qui, alors qu’il essaie de faire avancer tout ça aussi efficacement que possible, s’aperçoit que ce nouveau hustle le fait vraiment kiffer, qu’il s’étonne lui-même d’autant kiffer, et que ce n’est pas parce qu’il n’a pas les moyens d’être un virtuose validé qu’il n’a pas le droit d’adorer ça, voire de devenir un des meilleurs du secteur. En réalité, je le répète, la voix de Bataan n’est pas celle d’un vrai amateur et elle est même très polyvalente techniquement (en fait je me rends compte qu’elle m’évoque pas mal, dans le timbre comme dans le flow, celle d’un rappeur de génie longtemps resté trop sous-estimé : MF Doom). Mais c’est juste qu’elle sait ce qu’elle est et qu’elle n’essaie pas d’être autre chose : plutôt haut perchée, assez rocailleuse, voire graveleuse au sens littéral, car plus que de roche on devrait plutôt parler de petits graviers, et surtout très concentrée sur la clarté des paroles qu’elle interprète – un souci formel d’universalité qui pourrait lui venir du fait d’avoir d’abord commencé, enfant, à écouter à la radio de la musique très « compréhensible » et récitative, en général chantée par des Blancs. L’interprétation me fascine chez Bataan parce qu’elle paraît donc toujours à la limite de la sous-interprétation, comme s’il n’y croyait pas tout à fait, mais qu’il n’avait pas non plus envie de refuser de jouer le jeu. Et ce conflit le rend super chaleureux, sympathique, humain, c’est fou : sa façon ne pas vouloir avoir l’air complètement assuré lui donne précisément une assurance, un style en action, une confiance incroyable et communicative.

C’est aussi un cas caractérisé de chanteur-musicien qui met davantage son ego du côté des instruments (il est pianiste, et il ne fait pas du tout semblant de jouer, allez voir ses solos sur les morceaux latinos de l’album Subway Joe, c’est la folie complète) que de ses cordes vocales : souvent, sa voix est malmenée dans le mix par le reste des pistes, d’où la dimension karaoké que j’évoquais plus haut. Dans « Laughing and Crying », il y a un arrangement super dense de cuivres, de cordes et de percussions, et le deuxième couplet monte à la tierce (ou à la quinte, j’en sais rien à vrai dire) : du coup la musique donne vraiment l’air de taper une grosse accélération que Joe suit comme il peut, on dirait que la fille à laquelle il parle roule en bagnole pendant que lui pédale derrière sur un vélo, qu’il lui crie des trucs hyper intimes à la Drake mais qu’elle ne comprend que la moitié de ce qu’il dit. Mais ça ne fait pas du tout de peine, au contraire, c’est héroïque et trop mignon.

Afrofilipino contient un autre des tubes de Bataan, « Ordinary Guy », dont il offre une nouvelle version par rapport à celle sortie au départ en 1967 sur son album Gypsy Woman. Pour le coup, sa voix dispose ici de plus de place et pourtant, il n’en profite pas pour se la ramener, au contraire : il ne fait que rappeler qu’il est un « type ordinaire », « un Afro-Philippin » – ce qui pour le coup n’est pas si courant, il me semble, puisque le seul autre Afro-Filipino que je connaisse est Pharrell Williams, qui se trouve d’ailleurs lui aussi être un chanteur très à part. Le morceau de conclusion, en deux parties, « What Good Is A Castle », est là encore une démonstration du talent vocal unique de Joe Bataan, qui passe de la douceur au désespoir, avec dans sa gorge ce gravier désabusé mais plein d’élan. Quel chanteur, vraiment, quel artiste de la voix, de la prononciation, de l’élocution, quel interprète fantastique.

Mais comme je vous le disais, il ne faut surtout pas oublier qu’en parallèle le New-Yorkais est aussi un as du piano, dont il tire sans surprise des merveilles rythmiques. Là où il me tue, et où je lui décerne un prix spécial, c’est quand il réussit, tout en pianotant frénétiquement sur le clavier, à chanter ou plutôt à ambiancer ses solos. C’est ce qu’il fait notamment, non pas sur Afrofilipino, mais sur le titre « Mujer Mia » de Subway Joe, où il lâche des « paw-paw-paw » ou des commentaires du type « !sexy ou « freaky ! » quand il rentre un passage particulièrement dingue. Quel type, franchement alors : le gars est son propre hype-man, et ça j’approuve.

Un gars qui, il faut le signaler, a fait carrière à un moment où légalement les artistes se faisaient beaucoup, voire tout le temps, arnaquer par les gens de l’industrie, surtout quand ils n’étaient pas blancs et qu’ils venaient des milieux populaires. D’où ses tentatives d’autonomisation, et d’où, aussi, un long hiatus dans sa carrière durant les années 80 et 90 après son départ de Salsoul – une traversée du désert qu’il attribue également à une panne créative, même si selon moi tout ça est lié, puisque c’est sûr que l’on est pas toujours très inspiré lorsqu’on flippe de se faire entuber par tous les gens qui veulent vous signer. On précise tout de même, qu’avant ce long silence, Bataan avait sorti un maxi de rap qui précédait « The Message » de Sugarhill Band en 1977 – je vous dirais bien que son style anti-virtuose préfigurait son aptitude à rapper, mais en l’occurrence son flow sur « Rap O Clap » ressemble peu à ce qu’il avait fait jusqu’alors en termes de delivery.

Étant une figure célèbre (quoique sûrement pas assez célébrée) de la musique new-yorkaise, Joe Bataan a donné pas mal d’interviews passionnantes : l’écouter parler de sa musique, de son business et de sa vie est un vrai plaisir. Il est parfois vachement drôle, comme vous le verrez en regardant ce Radio Vinyle enregistré à la discothèque de Radio France ou ce long entretien pour la RBMA. Mais je vous laisse donc d’abord vous plonger dans sa musique, si vous n’en étiez pas familiers jusqu’ici, en espérant qu’elle produira sur vous un effet aussi enchanteur que celui qu’elle a produit sur moi à l’époque où je l’ai découverte. Et puis Sagnard, tu hésites pas à m’envoyer tes corrections et tes commentaires, merci d’avance.

3 commentaires

Merci !

Belles citations de Wonderful World (Sam Cooke) et Taxi, Greyhound Station (David Simmons) dans son morceau Ordinary Guy 🙂

Quoique je suis allé un peu vite sur la réf à David Simmons, le disque est sorti après.

OK merci ! Et sinon « Gypsy Woman » est une reprise de Curtis Mayfield/The Impressions.