Si les voyages forment la jeunesse, on ne peut pas dire que j’ai brillé par mon esprit de globe-trotter. Je vous passe les détails mais à part l’Italie, je ne connaissais pas grand-chose du monde pendant mes années d’adolescence et de post-adolescence. Sauf qu’en 1987, mes parents, alors au bord du gouffre du divorce, ont choisi de m’expédier dans la famille au loin pour passer les fêtes de fin d’année, pour me sortir de l’ambiance tendue qui régnait à la maison – et pour, sans doute, essayer de recoller les morceaux. J’ai atterri chez mon oncle et sa famille à Jakarta, après mon premier baptême de l’air – quand le pilote a annoncé que l’avion amorçait sa descente, je me suis levé pour préparer ma valise, comme dans un bus, avant de me faire rabrouer par le personnel de bord, je ne savais pas qu’il fallait juste boucler sa ceinture. Dédé, le frère de mon père, travaillait pour l’Alstom et vendait des générateurs électriques dans toute l’Asie où il s’était installé avec ma tante et mes deux cousins. J’ai reçu un choc immense en découvrant ce pays « en voie de développement » comme on disait : la température élevée et l’humidité étouffante, les échafaudages de bois autour des gratte-ciels, les pluies torrentielles de la fin de journée, les mosquées sur plusieurs étages, la conduite acrobatique en jeep, les cavernes aux chauve-souris… On ne peut pas dire que je brillais par ma curiosité non plus, puisque mon endroit préféré, que m’avait fait découvrir mon cousin, était un magasin de cassettes qui vendait des versions piratées des disques parus en Occident : l’échoppe, cachée dans un mall de béton en cours de construction, accueillait sur ses rayons les Housemartins, Lloyd Cole, les Stranglers ou un concert bootleg de Prince, éclairés par des néons bleutés. Après avoir passé quinze jours en apnée (notamment dans la piscine du Hilton, il faut bien le dire) et les yeux hallucinés par tant d’altérité, le petit Belfortain que j’étais rentrait à Paris, alors en pleine grève des transports, ça ne s’invente pas.

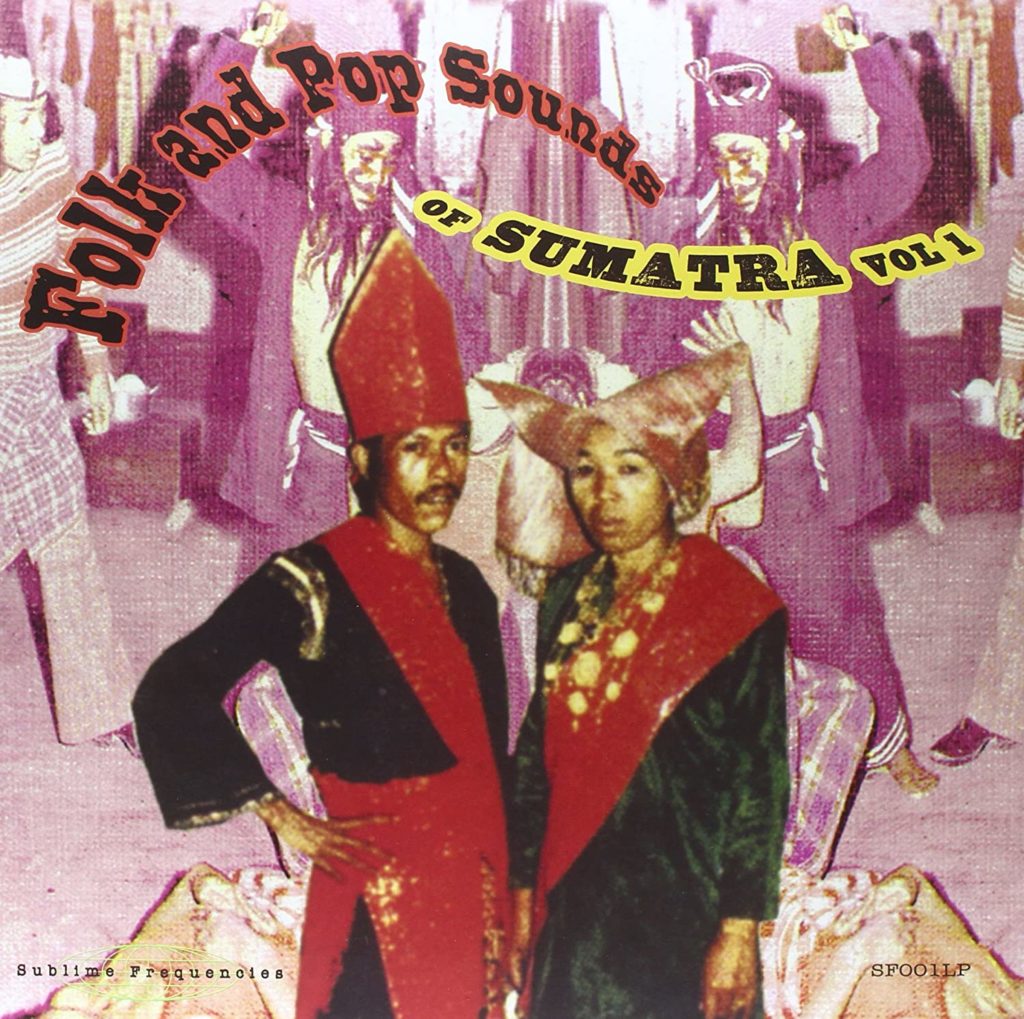

L’Indonésie est restée fortement en moi, à mon insu, comme une expérience d’extrême dépaysement, mais elle ne s’est pas trop fait remarquer durant les décennies qui ont suivi. Puis il y a quelques années, et sans grande motivation, j’ai commencé à écouter les compilations du label américain Sublime Frequencies. Sans grand entrain, parce qu’en dehors d’une belle idée, j’étais moyennement emballé par ce que j’avais entendu de ces compilations peu renseignées, qui m’avaient paradoxalement parues très fermées sur elles-mêmes, peu propices à l’exploration. C’est un choix que je comprends davantage maintenant, et que ce soit l’Irak, la Thaïlande ou le Viet-Nam, il s’agit plus de s’immerger dans une ambiance, dans une rêverie radiophonique floue, que d’assouvir le fan d’informations, le digger qui s’ignore, comme le font les compilations Soul Jazz par exemple, qui ressemblent à de petites encyclopédies portables. N’empêche, les deux volumes sur l’Indonésie, Folk And Pop Sounds Of Sumatra, sortis en 2003 2004, m’ont apporté trois petits trésors qui ont renversé la table de mes souvenirs. Et si, par imprégnation, ces trois petits tours de magie me ramenaient à mon premier voyage et réanimaient des souvenirs sonores qui étaient enfouis en moi ? C’est ce que j’aime me raconter tant la connexion avec ses trois pépites a été immédiates : « Indang Pariaman » et « Bapikek Balam » de Samsimar et « Tanjuang Sani » d’un certain Mukhsin. Leur structure en boucle autour de motifs de flûte doublés d’un chant répétitif laisse entrevoir leur fonctionnalité transcendantale ou festive. Dans le même temps, elles n’usent pas d’un tempo trop élevé, ni d’une exubérance fatigante ou agressive, et laisse infuser des cadences proches du reggae ou du dub. Elles font preuve d’une étonnante modernité, en tous les cas, et ont depuis les années 1980 facilement traversé l’épreuve du temps, jusqu’à tomber dans les oreilles d’Ariel Pink ou dans celles, moins borderline, d’Olivier Lamm. Je pourrais les écouter en boucle toute la journée, elles s’adaptent à mon rythme biologique à la perfection.

Quelle est donc cette musique étrange dont j’ai traqué, souvent en vain, d’autres exemples aussi parlants ? Eh bien, il s’agirait du style Saluang Dangdut (Dangdut semblant être le terme générique pour la musique populaire indonésienne), lié à un endroit précis de Sumatra (l’autre île à côté de Java). Ce style a évolué depuis les années 1960 en fonction de la technique des instruments et des techniques d’enregistrement. Il ne s’agit pas d’un folklore figé, mais bien d’une musique pop qui maintenant se joue avec synthés et boîtes à rythmes. C’est ce que m’a expliqué un Néerlandais sympa, Henk Den Toom Jr., installé à Bandung et qui édite un blog dans lequel il numérise toutes les cassettes qu’il a accumulées dans son pays d’accueil. Je l’ai saoulé via Messenger pour qu’il m’aiguille vers d’autres chansons de Samsimar et Mukhsin. Peine plus ou moins perdue, même si sur son blog on y trouve la chanteuse Samsimar, mais en duo avec un flûtiste qui a pas l’air de rigoler, et c’est sans fioriture (voix et flûte). Bref, rien d’aussi relax que les trois perles trouvées dans les filets du label de Seattle. Même en me cassant les dents sur les nombreuses occurrences des moteurs de recherche, je continue à chercher l’époque exacte, sans doute cette hybridation d’un genre avec un autre qui donne cette aura à ces trois chansons. Finalement, ça n’est pas si mal de se sentir largué autant face à une musique, ça attise le désir, même si je pourrais facilement me contenter de trois chansons. Pourquoi en vouloir toujours plus finalement ? Parce qu’entre autre, ça permet de tomber sur ces vidéos, les plus cool et les plus punk du moment : un crew de dames ultra déter qui se passent le mic, quelque part sur un marché de Sumatra, sur notre petite planète. Ou cette conduite virtuelle de je ne sais où, au son de cette pop invincible. Ou cette compilation posée sur Amazon à la pochette qui ne paie pas de mine.

Si lointaines, si proches de mes 17 ans.