Il est un souvenir musical que je considère tout aussi décisif que banal : je suis en vacances en Guadeloupe (les « congés bonifiés ») avec ma famille, et nous nous rendons, à bord d’une voiture de location, à la plage. L’autoradio tourne à plein régime ; on écoute L’Homme à la tête de chou de Gainsbourg ou encore Kadans a péyi la de Soft (dont il faudra absolument que je vous parle un jour), des radios inexorablement zouk, mais surtout Confrontation, l’album posthume de Bob Marley sorti 1983, en boucle.

Là, simplement, tout s’aligne : les chansons ne sont certes pas inoubliables (Confrontation est en gros un agencement de démos auquel feu l’artiste participe « contre son gré »), mais je ressens une adéquation parfaite entre le dehors et le dedans, ce que j’entends et ce que je vois. Ce « moment Bob Marley » est une révélation, je rejoins une communauté de la souffrance et de l’espoir, mais aussi de la lutte molle ; des millions de jeunes l’ont vécu avant moi, c’est à mon tour maintenant. L’aura de cet homme est tout simplement magique, et rassemble au-delà de toutes les espérances – notamment en France, où le gros des auditeurices ne se focalisent pas forcément sur les paroles en langue anglaise (pour ne pas dire qu’iels n’y entravent que dalle).

Bob Marley, l’homme dont le nom est un sacrement et une malédiction, possède quelque chose qu’Emmanuel Macron, qui n’a jamais du sentir l’ongle de l’oppression ne serait-ce qu’un seul instant dans sa vie, convoite de toutes ses forces mais n’obtiendra jamais : une dignité dans la lutte.

Je ne me fais pas non plus d’illusion. Je sais ce que Bob Marley représente et qu’il a plus ou moins consciemment participer à étendre et fortifier la Babylone qu’il voulait enterrer. Sa transformation l’illustre : quand Peter Tosh et Neville « Bunny Wailer » Livingston quittent les Wailers, le groupe devient de fait l’appendice de Robert, qui entame alors une mue étrange et transcendante. Rebelle chic, il se change en voix pour les oppressé·es validée par les oppresseurs. Pourtant, il y a une beauté véritable dans sa sincérité de croyant, transmise à la plupart de ses auditeurices d’alors et de maintenant en un rastafarisme diffus presque instantané. Une thaumaturgie musicale, contagieuse et incontrôlable, agrégeant les affects, les esthétiques, les combats et les achats. Bob Marley est une incarnation de ce dépassement qui s’enracine dans le capital, l’entrave autant qu’il le nourrit. Un prophète. Par ce même processus de diffusion massif, l’aspect combattif de ses chansons s’est pourtant trouvé amoindri au fil du temps. D’ailleurs, il y a toujours eu un décalage entre les auditeurices comprenant (au sens de pouvoir concevoir) les injustices et douleurs évoquées et celleux qui ne le peuvent pas ; celleux pour qui le reggae est un primitivisme exotique soluble dans la social-démocratie, et celleux pour qui il relève de la théologie de la libération ; les Occidentaux et les « autres ». Mais Marley les fait toustes converger, avec peu de mots ; il dit les cœurs, et en cela, il est une figure religieuse.

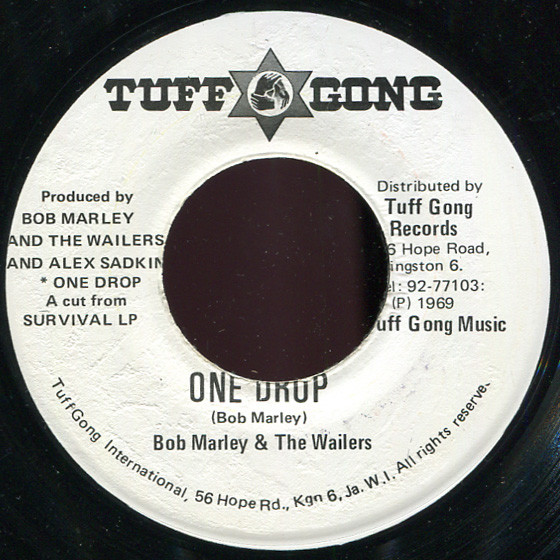

Il y a quelque années, mon père m’a offert, dans son omnipotence légèrement déconnante, un album du chantre jamaïcain et de sa bande que je connaissais assez mal, Survival (le cinquième album studio, si je ne m’abuse). D’abord un peu snob devant cet objet si commun, j’ai très vite retourné la veste et je le considère aujourd’hui comme un apogée, et je pèse mes mots, non pas spécialement du reggae, mais de la musique populaire, dans tous les sens du terme. Un album très politique, de sa pochette intense (le bateau négrier et la collection de drapeaux bien panafricaniste) à ses paroles (parfois très concrètes), comprenant l’une des ouvertures les plus INTENSES de l’histoire récente, à savoir l’enchaînement « So Much Trouble In the World » / « Zimbabwe » / « Top Rankin » / « Babylon System ». Ces morceaux sont travaillés avec un soin incroyable, tous les détails apparaissent malgré les couches, c’est profond et rien ne dépasse. C’est exactement ça : un effet de profondeur mystique. Il y a toujours un truc en plus qui accroche, un effet discret, un clavier ou une percu pas possible. Le GROOVE (toujours) est indéniable, inarrâtable, indécent dans son évidence. Pour Robert, il fallait que ça sonne comme du Stevie Wonder, et c’est exactement ça : la bande-son sublime et millimétrée d’une révolution de tous les instants, sûrement vaine mais fière et éternelle.

S’il me brûle de vous entretenir de la radicalité et de l’actualité d’une chanson comme « Zimbabwe », de la beauté d’un vers aussi simple et définitif que « Babylon System is the vampire » (prononcé avec une langueur troublante) ou des entrechats guitaristiques de Junior Marvin (j’ai cru que c’était Murvin, la syncope était proche), il existe sur Survival une chanson qui éclipse tout cela tant elle incarne l’espoir et la lutte.

« One Drop » me fait monter les larmes aux yeux, systématiquement. La goutte métaphorique s’incarne, elle est cette résistance fondamentalement liée dans mon esprit à la Caraïbe et à ses habitant·es endurci·es. Les termes de l’alliance sont posés dès le début et ces premières saillies onomatopéiques – seul Robert peut lancer un tel « Wo-yoy-yoy-yoy » et en sortir magnifié et sans poursuites judiciaires. Le combat ne peut être austère et ne le sera jamais : le faire égalerait à une défaite, à une soumission insupportable.

Écoutez : «They made their world so hard / Every day (we got to keep on fighting) every day! / They made their world so hard / Every day (the people are dying) eh! ». L’ergonomie de ces vers, chantés avec une assurance un peu gaillarde mais alourdie par la masse titanique de douleur qu’elle convoque, tient du sublime.

« Now feel this drumbeat / As it beats within / Playing a rhythm / Resisting against the system, ooh-wee! » : tout parlera ici, les sons et les mots liés, les présent·es et les absent·es, les vivant·es et les mort·es. Seule la nation des corrompus n’aura le droit de citer.

La voix de Marley harangue et tranche, tendue ; elle enfonce les clous sans pitié dans le canevas d’un prêche rastafari catégorique, dont l’épicentre est justement l’éponyme one drop, ici joué par l’un de ses créateurs, Carlton Barrett. Cette rythmique bien connue possède un pouvoir de polarisation étonnant : amplifiant le skank jusqu’à l’extrême (surtout à ce tempo modéré, la tension rythmique est hollywoodienne), elle aspire tout grâce à cette juxtaposition mortelle – et contre-intuitive, au regard du calibrage musical pop du siècle passé – de la caisse claire et de la grosse caisse. Au sein de ce cadre strict, l’épanouissement est total. L’orgue et les soufflants, les cœurs (masculins et féminins), les motifs de guitare démentiels et puis ces percussions coquines me propulsent en avant, emmaillent mes émotions ; la colère et la rage se changent instantanément en une arrogance superbe.

« One Drop », c’est un truc de saints voyous et de mystiques, car eux seuls envisagent la beauté et la réalité d’un soulèvement depuis l’intérieur ; la fin perpétuelle des haricots qui devra bien, un jour, être actée. La goutte qui fera forcément déborder le vase, avec ou sans les saintes écritures.

![Musique Journal - Est-ce qu’il y a trop de musique dans les films d’aujourd’hui ? [archives journal]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2020/09/musique-journal-7172ja8nqpl.-sl1091--1024x1024.jpg)