Les amixs, 2023 a été plus qu’éprouvante, et je ne crois pas que 2024 sera beaucoup mieux, malheureusement. Désolé de vous décevoir. Une fois cela « signé, scellé et délivré » comme dit le poète, plus de salamalecs entre nous : on y va à fond. Avec ou sans la divinité, ça, c’est vous qui voyez. Ma résolution c’est de faire tomber toutes les barrières perso, fini la gênance (comme disaient les jeunes du temps jadis) ; on va enfin récupérer notre dû, et avec les chicots s’il le faut, dans une optique de KIFFANCE (ibid.) généralisée. Je vais donc commencer, là, tout de suite, maintenant, et vous parler d’un véritable album de daronne de Chicago, pétri d’amour chrétien ET de groove.

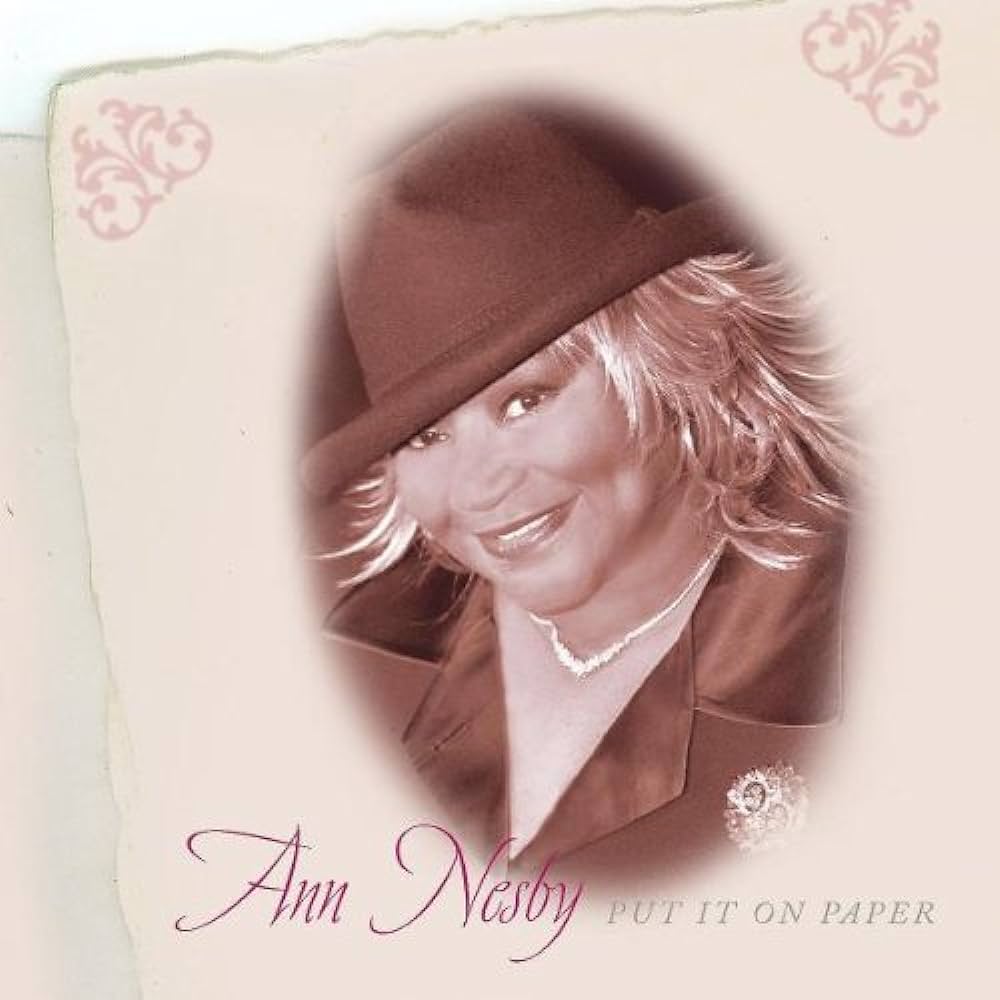

Put It On Paper, c’est d’abord une pochette : une madame tout sourire, les fossettes à l’air, nous regarde d’un air espiègle. Elle a un chapeau de mac vissé sur une perruque éclatante et un blazer satiné, le graphiste à pris soin de la figer dans une ambiance fair-part de mariage. Iconodoule à la dérive, guidé par-delà ma volontés, je suis subjugé. Avant d’avoir entendu la moindre note, je sais déjà que je m’engage dans une aventure forcément extravagante. Les morceaux m’enchantent direct, notamment ce doublé d’ouverture qui percute très fort, « Seasons » (partie de gratte validée par la fédé) / « She Can’t Love You » ; tout aussi vite cependant, quelque chose me titille dans la vibe général de l’affaire, et c’est l’évidence : bordel, je suis en train de me faire retourner la tête par de la musique d’écclesiaste baptiste prêchant les bonnes moeurs ! Syncope passagère. En même temps, l’interlude collective, enjouée et centrée sur le pasteur Al Green himself (!) aurait du me mettre la puce à l’oreille.

Par contre, impossible de passer à côté de la voix d’Ann Nesby, qui lâche ses tripes continuellement. Elle use ainsi à plein régime de son organe ample et puissant : la dame a du coffre et n’a absolument pas peur de s’en servir ! Le silence évocateur, c’est pas vraiment son truc, et chaque moment de flottement potentiel se doit d’être comblé par une vocalise, un chœur responsorial, n’importe quoi. Elle met en œuvre un gospel de la densité, à tous les niveaux, démentiel dans sa volonté prosélyte de démontrer les vertus de l’amour chrétien. En même temps, elle a été chanteuse principale de la maxi-chorale (10 zikos, 40 chanteureuses, et une certaine notoriété à l’échelle planétaire : mon cher Hervé Loncan s’en souvient encore) Sound of Blackness jusqu’en 1995, et il est clair que les 20 années passées à chanter l’amour du Christ ont laissé leur marque.

Ann, accompagnée de son équipe de pros, saisit tout ce qui passe à sa portée pour porter sa morale de maman 11e dan de catéchisme : house, quiet storm et slow jam (« You Always Cared », tout le sucre de la Terre dans ces progressions harmoniques), R’n’B du tournant du millenium et nu-soul (« Tonight’s the Night », la sous-marque honorable et solide, comme Lidl, il y a même le passage rap !), gospel évidemment, tout y est. Mais qu’importe votre niveau d’anti-cléricalisme, il est tout bonnement impossible de résister à cet œcuménisme sonore. Même des morceaux comme « Advice », énorme sermon pontifiant à destination des « jeunes » – le truc démarre quand même par « this is something for the young people, more precious than silver, more precious than gold, and this is the advice from a mother », je rigole à chaque fois – ou « Where Would I Be » (mention spéciale pour l’ambiance ride triste sur le macadam mouillé, Clarks + béret en cuir + veste en veau retourné) mettent grave la pression par l’ampleur exponentielle de leurs chœurs, les lignes d’orgue bien coquines et les pianos qui chialent.

C’est ce que j’adore chez madame Nesby, ce conflit éternel entre la forme et le message, au centre du prosélytisme religieux, surtout occidental. Il y a la sensualité pas du tout archaïque de la musique – la prod’ a toujours quelque chose d’un peu sexy et edgy, notamment les charleys bien tight, un peu Timbaland aux entournures, comme sur « I Can’t Get Over You » – et le caractère « légèrement » suranné des valeurs conservatrices défendues : ce n’est donc pas souvent la faute de l’homme, ce pauvre hère se laissant bien évidemment tenter par les innombrables pécheresses peuplant ce monde. On se prend des leçons de morales quand même un peu trop souvent à mon goût, mais bon qui suis-je pour juger et jeter la pierre à une femme mûre qui parle des affres de l’amour, pose des ultimatums et se livre sur les difficultés du couple, hein, je vous le demande ? Après on est quand même pas sur du fondamentalisme hardcore, c’est plutôt l’Église qu’on aime, celle dont le cœur balance entre respect de la tradition et tolérance maximale, et même un mécréant dans mon genre se trouve balayé par le niveau de communion et d’espoir qui se dégage d’un truc aussi puissant que « I’m Your Friend » (morceau dont les chœurs, à la fois célestes et très matériels sont, je vous le donne en mille, assurés par… Sound of Blackness !). Après ça, les cristaux sont chargés à 300 %, c’est plus grandiose qu’une super lune ce truc.

Fait notable, il y a aussi sur ce disque quelques invité·es étonnant·es et pas du tout blagueureuses. Démarrons par le susmentionné Al Green, carrément dans son élément, mouillant le chasuble sur le très pro-mariage « Put It on Paper ». Plus étonnante (quoique) est la présence de Steve « Silk » Hurley, compatriote chicagoan mythique à la prod’ sur « Lovin’ Is Really My Game » (qui est une reprise de ça, et a été samplé par Robert Hood) et « Let Your Will Be Done », deux énormes parpaings boogie-house tellement abusés qu’ils en deviennent limpides. Sur « I’m Your Friends », les pointures pleuvent, et pour n’en citer que trois : Paulinho Da Costa, le percussionniste légendaire, et Jam & Lewis, carrément ! Sur plusieurs tracks, on retrouve aussi la beaucoup plus confidentielle Jamecia Bennett en charge des chœurs (super boulot), qui se trouve en fait être la fille d’Ann, et dont la carrière solo n’a jamais vraiment décollé (choriste au top pour Janet Jackson dans les 90s, participation à Sound of Blackness comme maman et, encore une fois, un album prévu sur une major mais jamais sorti) malgré ce « Rodeo Style » aussi sexy que le film dont il participait à la BO – Jason’s Lyrics, « a 1994 American erotic romantic psychological drama film » selon wikipédia, compliqué le truc.

Put It On Paper compte aussi une flopée de riders de stud’ éparpillés un peu partout, venu·es gagner leur croute et tout donner (on sent qu’à cette époque Universal avait de la thune à foutre dans ce genre de projet, un peu niche quand même), à l’américaine. De cette foule d’inconnu·es talentueux·ses, je ne retiendrais malheureusement que Paul Jackson Jr., à la gratte sur « I’m Your Friends » encore, et dont le premier album, I came to Play (1988) est une merveille d’incongruité, entre le smooth jazz et la new jack, la coke et le chardonnay. Notons enfin, parce qu’il faut être fair-play, la présence de Mustafa Gündoğdu aka Mousse T. (auteur de l’effroyable ET imparable « Horny » !), quand même responsable de l’apothéose house bulldozer « Love Is What We Need » – avec les congas, évidemment.

Voilà, je ne sais pas si la grâce du Tout-Puissant vous a touché à l’écoute des chansons d’Ann et de ses complices, à la lecture de mes mots peut-être (le melon du gars !), mais je crois qu’aujourd’hui il nous faut prendre l’amour où il est, même quand c’est celui qui déborde du cœur d’une maman plus branchée Deutéronome que DMT. Des bises !

![Musique Journal - Récit de voyage et sentiment océanique dans l’un des chefs‑d’œuvre de Joni Mitchell [archives journal]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2021/05/musique-journal-hejira.jpg)