Cela ressemble, même de loin, à une idée un peu foireuse d’expliquer le titre d’un article – surtout quand celui-ci est la seconde occurrence d’un dyptique –, sans détours ni circonvolutions, dès la première phrase de celui-ci, mais j’insiste : si la sexyness des musiques nous occupant ces jours-ci ne fait pas un doute, pourquoi diable ne nous laisserait-elle pas partir sans encombre, à l’amiable ? Serait-elle une patronne de PME un peu sadique ? Une DRH macroniste en doudoune sans manche brûlant de désir pour la toute-puissance malsaine de l’appareil bureaucratique ? Eh beh il me semble que oui, un peu en fait. Mais si V-Ro (Véronique Esdras à l’état civil, la dame qui nous intéressera aujourd’hui) comme Joyce Wrice (l’héroïne de la semaine dernière) sont carrément là pour la plus-value, la valeur qu’elles extraient de leurs peines de cœur, et non du boulot des prolétaires, n’est en aucun cas financière, mais bien sensuelle. C’est là le seul capitalisme que je peux tolérer : des bootleggeuses transforment des cortèges de tempêtes, d’embrouilles et de rencards foireux en un torrent vibrant de mélancolie et/ou de suavité – « On ti dousè », ou « Suavemente », pour citer les poètes·ses.

Pourtant, il ne s’agit pas ici uniquement de catharsis visant à faire vivre, à la manière des feux de l’amour, un tourbillon d’émotions improbables aux auditeur·ices mais d’un autre processus où la douceur des caresses s’incrustent dans les tiraillements de relations dont les implications, retournements et intrigues n’ont rien à envier aux telenovelas. Je ne vais pas commencer à érotiser la darkside ici, même si chacun·e fait ce qu’iel veut, mais il est clair que certain·es humain·es semblent avoir un petit penchant pour la dialectique matérialiste jusque dans la chambre à coucher. Et en m’essayant à l’honorable discipline de la psychologie de comptoir expéditive, je crois que ce « certain·es » peut se résumer assez simplement, en tout cas pour ce cas particulier : ces deux artistes sont des femmes, déjà, et donc soumises à un déluge de violences systémiques que je ne peux littéralement qu’imaginer, mais aussi noires, ce qui amplifie sans conteste le schmilblick.

Je ne sais ce que c’est que d’être une femme, ni une femme noire, mais être noir un peu plus et ça je peux en parler. Et pour encore une fois synthétiser : plus j’y pense (et je n’ai pas commencé avec cet article), plus cette sombre et libidineuse liaison du plaisir, du désir et « des problèmes » m’apparaît moins comme un véritable choix qu’un legs en forme de malédiction coloniale – et multi-millénaire pour nos sœurs.

Sur une note plus détente, sinon : Softcore, l’album dont il est aujourd’hui question, m’a ouvert de sacrées perspectives pour l’été à venir. Si le morceau éponyme est un tube qui a un peu cassé la radio en son temps (aux Antilles surtout je crois), le reste m’était totalement inconnu, ce qui est vraiment dommage parce que C’EST DE LA BOMBE – une combinaison du zouk et du r’n’b de l’époque, bien créole, accomplissant ce que Matt Houston n’avait qu’esquissé sur « West Indies ». Après je rattrape le temps perdu, je vous assure, hypnotisé déjà par cette pochette impossible : le canapé que l’on connaît toustes, les typos bien engagées et les volutes tribales, le petit haut assorti aux coussins, la pose et la coupe, le regard qui se veut sûrement un peu aguicheur mais transperce surtout par son insondable tristesse. Et puis Softcore merde, ce titre pour un album made in Basse-Terre, c’est de la poésie !

Ce qui est complètement fou, c’est à quel point V-Ro réussit, par sa voix un peu fragile et virtuose, tour à tour nue ou maquillée comme c’est pas possible, à rider parfaitement le fil pour inventer un truc bien à elle : une musique amoureuse et crue sans être vulgaire, caribéenne et ancrée dans la mondialité de son temps, avec un chic que je rapproche bien plus de ce qui pouvait se faire dans la diaspora antillaise anglaise qu’en France. Les instrus aussi participent à cela, avec des synthés qui brouillent les frontières, des surfaces policées comme du marbre (mais pas forcément brillantes), des boîtes à rythme ques l’on pourrait penser hip-hop mais bien plus cotonneuses et laidback.

Dès l’ouverture « Ki Moun Ou Love », reprise en créole de LL Cool J (j’adore), on comprend que l’on va avoir le droit à un truc exclusif : les arpèges du début sonnent comme du garage triste et kétaminé, les backs sont amples et généreux ; V-Ro se ballade là-dedans sans pb, la prod est ouvragée pour mettre en valeur ses manières de princesse indolente. Le gimmick obsessionnel de voix masculine, spatialisé sans vergogne dans la stéréo, se garnit de bruitage de bouche, fait un pont (qui a totalement renversé mes taxons mentaux) entre le bouladjel, Timbaland et des trucs plus UK, genre Craig David ; une fois qu’on a capter le lien, impossible de s’en défaire. Et que dire de « Softcore », que je désigne ici même et unilatéralement chanson la plus sexy de tous les temps, avec voix de bonhomme qui nous susurre, je cite, « venir pour nous façon softcore » ??? Je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin je ne le sais que trop bien, et je suis prêt ! L’arpège de guitare et la voix devant, sans filet, qui dit les termes, que ça va chauffer très fort mais en gardant une certaine candeur (on est comme ça nous, les Antillais·es, amoureux·ses de l’amour), soutenue par des nappes de synthés un peu fluettes, pas du tout grandiloquentes. Il y a même le classique pont un peu ragga de base mais qui fait toujours plaisir, le solo de gratte et la petite mélopée de synthé imitation accordéon (ce qui est plutôt un truc de l’espace lusophone il me semble, mais je suis pas sectaire) !

Mais c’est au troisième morceau que les choses deviennent sérieuses – c’est un peu ça le problème de cet album, c’est que chaque track peut être la chanson la plus sexy du monde. « Do U Wanna » qui poursuit une grande tradition du zouk, à savoir que les intros sont toujours des moments de grâce incroyables, mais déconnectés du reste du morceau. Ici pourtant, la boucle dépouillée et ruff (street cred’ 10000 %, ça pourrait partir en morceau super b-boy) ne se débine pas ; filtrée, elle se transforme en pitak (cette ligne ostinatique jouée au tibwa et bien connue des amateur·ices de gwo ka, qui acquiert ici une saveur un peu différente), s’ossifie, et se redéploie momentanément avec insolence. Le synthé super mélo et la section rythmique, tellurique, se traînent à une lenteur qui ne laisse aucun doute. Le tempo est parfait, je savoure carrément l’outrage. Les chœurs en anglais sont des bouquets que V-Ro, magistrale et sincère à en chialer, butine. Elle déroule tous les meilleurs tricks de l’époque – ce « comment savoir si ça valait la peine ? » façon Nuttea. Elle enchaîne certes des clichés de la chanson sirupeuse, mais cela n’a aucune importance, car je la crois, à chaque seconde : « mon cœur était brisé / de t’avoir tant aimé / Il ne veut plus t’excuser, je n’ai plus rien à espérer, de toi… »

Ses humeurs ondulent, on passe du banal au deep sans aucune mise en garde ; son spleen est intrinsèquement sexy et dans son chant, l’amour frôle toujours la mort. Il y a aussi, sur le second couplet, une mise en place où l’instru s’emballe et part en saccade momentanément, c’est carrément osé, ça ne dure que quelques secondes mais cette trouvaille suffit à placer le morceau largement au-dessus de la mêlée. Et la punchline qui l’accompagne est d’un nihilisme caribéen sans équivalent : « dans les plis de ma plume / je serai un jour ton prix Nobel d’amour à titre posthume ». WAOUH.

Viennent ensuite, « Nou Pa Té Ké Brizé » et « Plus la peine », qui s’intègrent plus dans le canon zouk love, avec des paroles encore sans détour qui chialent et reprochent – les modulations de tonalité sur la seconde sont parfaites, ça donne au tout une touche de blockbuster de l’embrouille de couple. Ce gars volage, qui ment, ne fait que sortir avec les potes, ne tient pas le deuil de la relation et la remplace en moins de deux, V-Ro, elle ne veut plus en entendre parler, mais alors plus du tout ! Qu’il l’oublie. qu’ils l’oublient tous, même. Je sens bien, dans sa manière de sublimer sa tristesse et son ras le bol que quelque chose d’autre se loge, et cette liberté retrouvée semble se doubler d’une solitude effrayante. Celle que l’on envoie bien volontiers à la gueule des femmes, comme un avertissement, pour qu’elles se tiennent bien tranquilles, en conformité avec le patriarcat. Peut-être est-cela, le véritable objet de son désir : un affranchissement impossible.

« An Jou Nou La », en trio avec deux lurons nommés Paco & Edinyo (l’un des deux lâche un couplet rap en créole vraiment pas dégueu pour 2003), se situe quelque part entre Matt Houston (le clavecin numérique c’est carrément « R’n’b 2 rue »), la new jack et le zouk évidemment. J’aime bien le feeling, mais c’est un peu en dessous du reste – quand même : les backs sont cools, la basse bien canaille –, surtout si on considère la suivante, « Love Me », sommet de sensualité dépouillée. La basse-synthé carrément dub, la boîte à rythme et la gratte sèche et suggestive, s’emmêlent et des aspirations dans la trame se forment, on en chancèle. Encore une fois, prix du risque poétique du début du second millénaire pour Véro, la manière dont elle minaude sur des paroles super cuculs qui peuvent autant tomber à plat que toucher en plein cœur (« s’il te plaît libère moi, libère moi, libère moi / de l’angoisse d’un téléphone qui pleure »), dont elle fait parfois traîner les « love meeee » dans des mélismes bien coquins… Le traitement de la voix, notamment par l’utilisation d’écho, est carrément salace. Là elle s’abandonne entièrement à son amant, lui fait jurer fidélité éternelle, lui demande tellement de preuves d’amour que ça en deviendrait lourdingue, mais en fait elle a juste besoin d’être rassurée – ce qui est assez évident si vous avez suivi jusqu’ici.

Et enfin pour clôturer en beauté : « Si G T Toi » (avec orthographe d’époque) et cet arpège de cordes MIDI à la fois néo-romantique qui ne dénoterait pas du tout sur une prod’ de garage. J’ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pensé à Sadie Ama en écoutant cet album, mais cette fin est carrément troublante, pour le coup. Encore un duo où ça s’embrouille, avec un climax impossible qui coïncide, encore, avec une modulation tonale :

lui : « Mais quelqu’un à dormi dans mon lit / Tu me demandes de faire comme si »

elle : « C’est la pire erreur de ma vie / Maintenant c’est toi qui choisis »

MAIS COMMENT ÇA ? Alors quoi, V-Ro ? C’est pas seulement les hommes, les ké a kochon, on dirait ? Ce retournement final est vraiment extraordinaire : d’un coup, elle n’est plus seulement celle qui subit mais aussi celle qui trompe, multiplie les amants, baratine comme les bonhommes, s’excuse vite fait et laisse ces derniers se démerder. Go girl, c’est bon ça ! Du coup, le reste de l’album prend une autre couleur, c’est l’illumination, le bad devient une parure pour séduire, un argument de drague. En plus, juste après ça, il y a la phase instrumentale la plus romantique de tout l’album, avec la basse qui titille dans les aiguës (si c’est pas une allégorie orgasmique, je ne sais rien de l’amour), le motif MIDI qui revient et un autre de synthé bien Zelda – je n’ai d’ailleurs pas pris le temps de vraiment en parler, mais niveaux sons de synthés, surtout ceux utilisés pour les solos épisodiques, on a toute la palette de l’esthétique des jeux vidéos de l’époque, c’est aussi la régalade de ce côté-là.

Voilà, bravo pour ton œuvre Véronique, je ne crois pas que tu aies eu la reconnaissance que tu méritais, mais sache que pour moi tu as réussi, tu t’es hissée au niveau de Jean-Michel dans mon cœur. Allez également jeter une esgourde sur les morceaux plus récents, comme « Cité Soleil » par exemple, qui est carrément de notre temps et dont j’attends un edit jungle directos (écoutez le jusqu’à la fin, vous comprendrez) – il doit bien y avoir un petit malin prêt pour ça, non ?

![Musique Journal - Musique sexy sans possibilité de rupture conventionnelle [2/2]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2024/05/musique-journal-v-ro-softcore.jpg)

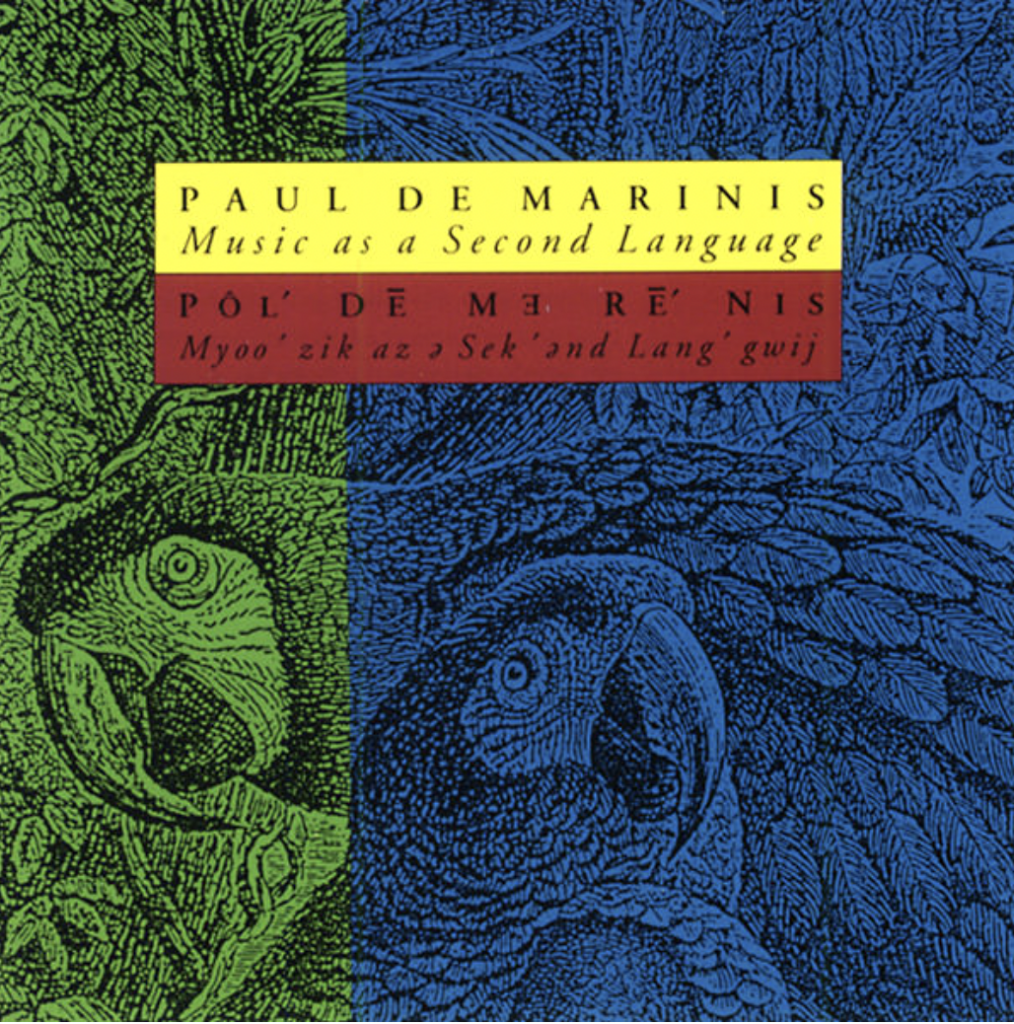

![Musique Journal - Très simplement, Hélène Martin et sa bande ont mis en son l’artisanat intime de Jean Giono [archives journal]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2022/10/musique-journal-1104085848-2-1024x1024.jpg)