We can’t sit back and watch a whole world go down

Jesus Christ!, take a look around

Dans ma vingtaine (aïe), j’évoluais en partie dans un milieu extrêmement politisé, peuplé de bourgeois ayant mal digéré Debord, de fils et de filles de classe moyenne en rupture, de descendant·e·s de marginaux et marginales qui avaient fait le choix de se reproduire et de personnes en délicatesse avec l’État. De l’eau a coulé sous les ponts, une thatchérisation de la société française, la (re)découverte du féminisme et des drogues chimiques, la différence entre ceux et celles qui ont touché des héritages et les autres. Tout a donc fini par se déliter : d’aucuns se sont lancés (?) dans l’immobilier, d’autres ont fondé des familles, à la campagne ou non, d’autres encore ont plongé dans le travail social, et la dépression plane toujours autant.

À l’époque, l’écriture pouvait se défendre comme art, car les romans sont utiles à la politique : la musique, pas vraiment, ou à la limite pour des concerts de soutien. Je caricature à peine. Les punks étaient trop schlag, la musique classique valait pour celles qui avaient gardé leur éducation culturelle classe sup, à la limite du dubstep pour aller danser et des tubes pop pour les fêtes de soutien. Sinon, c’était toujours la même playlist, dans laquelle « Bad Kids » des Black Lips a dû être écoutée à peu près trois cents fois sur l’ordinateur du squat, ça tombait bien, c’était les mêmes pratiques que mon frère (qui lui faisait ça avec Eiffel 65 et Gala sur l’ordinateur familial).

Dans le même temps, je passais du temps à Grrrnd Zero à Lyon, découvrais les punks sans crête et l’orga de concerts DIY. Avant ça, le colocataire de mon copain de l’époque (décédé depuis, paix à son âme), ethnomusicologue en formation, défendait bec et ongles la lutte contre la schizophonie (le fait de retransmettre électroniquement un son acoustique). Ça m’a beaucoup travaillée, j’ai essayé de réfléchir à la question avec Adorno, qui n’est vraiment pas le meilleur compagnon pour essayer de penser toute seule à la question de l’industrie culturelle et de la pop. Et je ne comprenais pas pourquoi, immanquablement, à la fin des soirées, les anarchistes couteaux entre les dents dansaient sur Madonna.

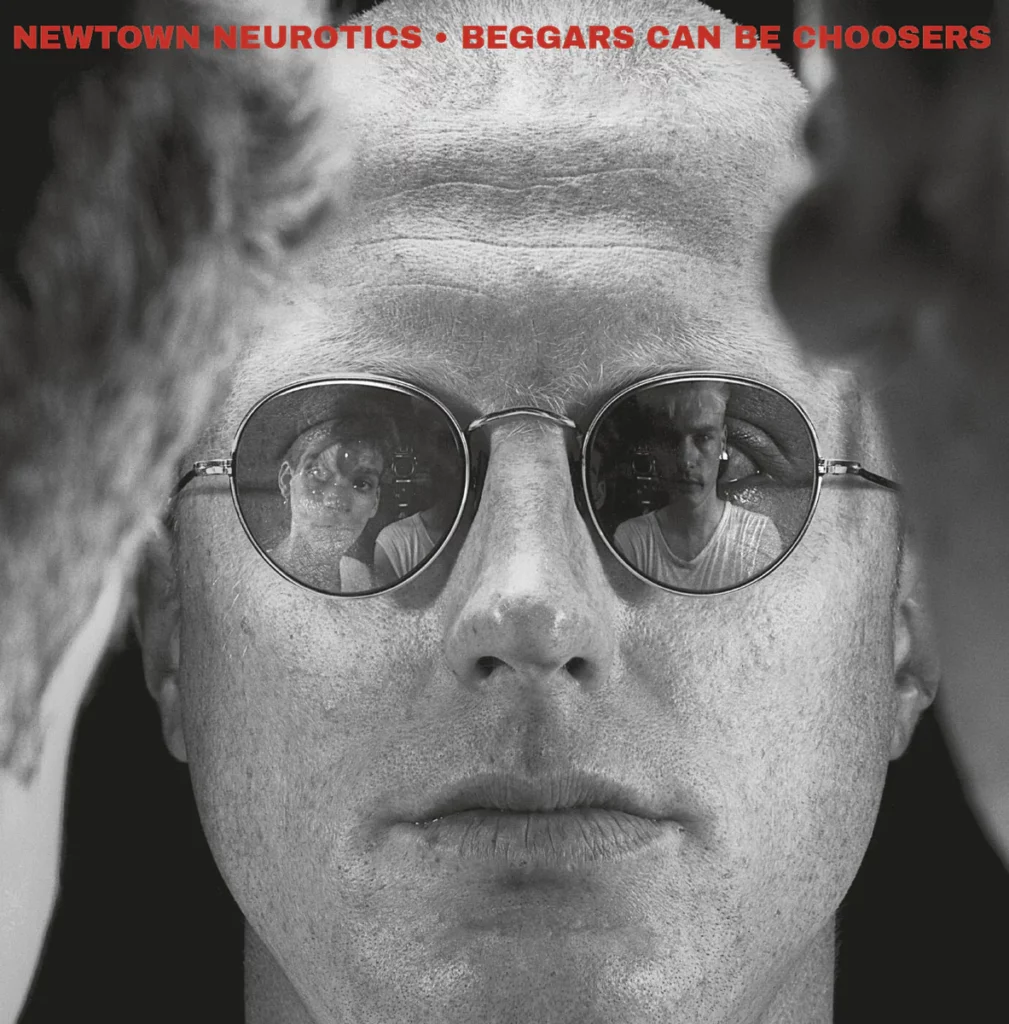

Et puis un jour, j’ai découvert Camera Silens, qui m’a estomaquée et reliée aux anciens qui cachaient leur passé punk, mais ça n’est pas le sujet. Non, le sujet, c’est l’incroyable album des Newtown Neurotics, Beggars can be choosers, sorti en 1983, qui a temporairement réconcilié dans ma conscience artificiellement clivée la musique et la politique.

Comme leur nom l’indique, les Newtown Neurotics viennent de la banlieue, pas celle qui craint, mais de Harlow, une ville nouvelle et pavillonnaire reconstruite après les bombardements, pour abriter les mal-logés de Londres. On pourrait dire qu’ils font de la power pop ou du pop-punk, eux pourraient répondre qu’ils font du punk-rock’n’roll ayant dialectiquement dépassé 77. Comme c’est l’Angleterre et qu’ils sont d’extrême gauche, il y a une chanson avec une tentative de rythmique ska (« Wake up »), bien sûr, mais aussi une reprise des Ramones.

La première chanson que j’ai jamais écoutée d’eux n’est pas sur le disque, c’était Guy Mercier qui l’avait postée en vidéo sur Le r*ck est m*rt. Je n’ai jamais compris si son titre était « Andy Is a Corporatist » ou bien « Mindless Violence ». Au début, on entend les cris du chanteur qui appelle à l’aide dans la rue, et puis les chœurs arrivent très rapidement et le chanteur vous convoque puisque c’est vous qui avez usé de violence aveugle. Il sait jouer avec sa voix, le chant n’est pas forcément juste mais mélodieux, et surtout varie. C’est la mise en scène d’un désert émotionnel mais aussi la tentative de l’extirper de soi. Ça ne raconte pas le désespoir qui commence dans les années 80 froidement, mais en donnant envie de danser, d’interroger la société (replacez vos lunettes en écaille sur votre nez, elles sont tombées pendant que vous sautiez) et de la modifier radicalement.

Souvent, aussi, la guitare s’arrête et puis se reprend. Ça fait semblant de rater. Dans « Living With Unemployment », la musique s’interrompt et le chanteur doit encourager son groupe – play like the Ramones go go go ! C’est une des chansons les plus longues, répétitive mais pas lassante, et qui répond aux Members, mais dans l’ensemble, on reste quand même un format pop, beaucoup de chansons de moins de trois minutes. La musique n’est pas aussi réfrigérée et dépressive que du post-punk (même si, « Agony »), il y a quand même quelque chose d’une forme de joie dans l’énergie, qu’on pourrait dire critique sans être malsaine, et ça fait du bien face aux Tories. On fait de la musique pour gagner la bataille culturelle mais aussi pour raconter des histoires et pour danser. Bien sûr, ça n’est pas que ça, mais je crois que ça me rassurera toujours qu’on puisse écrire des hymnes – parce que les refrains sont faits pour être repris – punk sur le fait de ne pas être misogyne ou que le chômage n’est pas forcément un choix. Peut-être que c’est mon côté bon élève de l’extrême gauche qui s’exprime. En tout cas, c’est efficace : l’adresse est directe, et c’est aussi de ça que j’ai envie.

C’est catchy, avec des chœurs dans chaque chanson ; je crois que c’est quand même ce que je préfère dans le pop punk, et dans la oï aussi mais c’est une autre histoire. C’est du storytelling gris mais pas glauque. Et on a le droit de demander à nos amis de rester avec nous jusqu’à la mort dans nos accès de mélancolie pavillonnaire, et de chanter ça en sautillant. Mais il me semble que ce que j’apprécie le plus dans cet album c’est qu’il est plein d’autodérision sans être ironique (et oui, on peut faire des charleys pendant dix secondes pour qu’à la fin tout le monde puisse crier « GET UP AND FIGHT », mais en fait ça n’arrivera pas).

De ce point de vue, la chanson « Does Anyone Know Where the March Is ? » est parfaite. On commence super rapidement, mais la guitare va beaucoup trop haut dans les aigus et le chanteur semble essayer de gagner du temps. La chanson raconte comment, pendant que les musiciens essayaient de régler le groupe électrogène destiné à alimenter les instruments pendant la manifestation, celle-ci est partie sans eux. Un peu hagards, ils prennent la pose (oh yeah) déguisés en rebelles qui ne vont nulle part, pour finalement se rendre compte que le bouchon dans lequel ils se trouvent désormais coincés est causé par la manifestation elle-même. Ensuite, ils chantent pour les clients Tesco, qui les trouvent subversifs. On peut être des punks d’extrême gauche et se moquer de soi-même, si on le fait en créant. C’était ma révélation dialectique Wish grâce aux Newtown Neurotics : il y a quelque chose à chercher du côté du rire de soi non sarcastique.

En résumé, educate, agitate and organize, écoutez les Newtown Neurotics et The Mess, souvenez-vous que vous savez danser sur des guitares électriques, et que le désespoir ne vient pas de vous, mais du nécro-capitalisme et du fascisme rampant.

Enfin, il faut aussi noter qu’il n’existe pas beaucoup de groupes de punk-rock entièrement masculins capables de sortir une chanson qui raconte humblement une érection ratée, avec des tentatives de woohoo à la Kim Wilde qui ne partent pas, justement.