Mais pourquoi ? Pourquoi encore parler d’un vieil homme blanc né pendant la décennie maudite, aux États-Unis d’Amérique par dessus le marché ? POURQUOI ? Je n’ai aucune réponse, ni excuse à vous présenter ici, et préfère me sacrifier sur mon propre autel éthique, avec pour seul offrande de repentir cet amour coupable et immodéré pour un totem tout droit venu d’un temps de démesure néolibérale. J’aime Michael McDonald.

Oh Michael, bel éphèbe ! Tu es cette déité lisse au regard hypnotique et au poil soyeux qui a façonné le son d’une industrie, d’un monde, d’un idéal. Un son qui a fini par s’extraire de la matrice idéologique qui l’a façonné pour devenir un rêve éternel. Tu as, par ta musique, dépassé les frontières indélébiles que ton pays a tracé entre les races. La rumeur fait état de ton empreinte tenace dans les oreilles des communautés africaines-américaines, qui t’ont évidemment validé et te valident encore aujourd’hui. Une autre rumeur : c’est un trauma quand les jeunes gens réalisent que tu es blanc. Je les ressens, pour reprendre une expression de ton pays. Tes chansons (que tu composes, que tu chantes, que tu accompagnes si agilement de ton piano) n’ont rien de proprement révolutionnaires. Pourtant, elles donnent l’espoir d’un amour immense et partagé, d’une communion rédemptrice, en cette terre de désespoir.

Ne partez pas tout de suite, s’il vous plaît. Parce que vous aussi, irrémédiablement, aimez Michael McDonald, sans le soupçonner peut-être (si ce n’est pas le cas, je ne peux rien pour vous). Par exemple : elle est de lui, la boucle de malade samplé sur le « Regulate » de Warren G et Nate Dogg – l’original « I Keep Forgettin’ (Every Time You’re Near », est un MORCEAU DE MALADE dans son entièreté, soit dit en passant. Pas de yacht rock sans lui, ni de vaporwave d’ailleurs, si on extrapole un peu. Les chœurs comme une mécanique de précision chez Steely Dan (de Katy Lied à Gaucho), une myriade d’albums solos fantastiques, les collaborations avec Kenny Loggins (ou plus récemment celle avec Grizzly Bear tiens, lol) : toujours lui. Et puis, bien sûr, l’apogée de la glisse, les Doobie Brothers, entre 1975 et 1982.

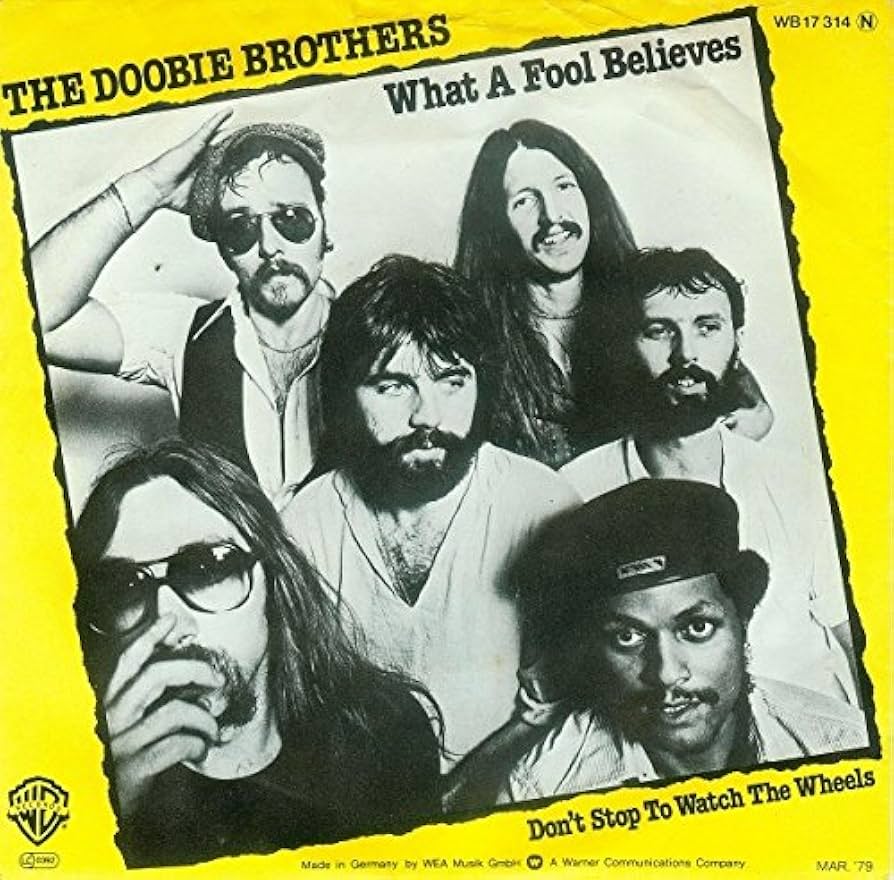

En intégrant ce groupe californien plus grand que la vie et un tantinet normie, McDonald le transfigure pour lui faire atteindre un niveau d’élégance inégalé, sans jamais le subvertir. La formation devient le véhicule de sa grâce, et chaque musicien a alors l’intelligence de se mettre au service de ces compositions d’un autre monde. « What A Fool Believes », composition de l’inénarrable équipe McDonald/Loggins est une illustration parfaite de cette synergie. Figurant sur l’album Minute by Minute sorti en 1979, reprise par pas mal de gens, elle donne à entendre une équipe au service d’un même dessein. Les Doobie Brothers ne se revendiquent pas rebelles, mais ce sont pour sûr de sacrés zikos qui s’assemblent tel le Megazord pour dompter la bête. Ensemble, chapeautés par le fidèle et talentueux producteur Ted Templeman, ils sont inarrêtables. Le clip montre aussi cela : cet effacement de l’ego pour invoquer le soleil logé dans le cœur de chaque humain·e.

Il y a les guitares indémêlables de Patrick Simmons (meilleur doppelganger de profil de Kad Merad) et Jeff Baxter (autre transfuge de Steely Dan), la batterie métronomique et butée de Keith Knudsen, les congas de Bobby LaKind, la basse véloce dans le velours de Tiran Porter ; la voix de Michael bien sûr, cette absolution, soutenue par des chœurs volontaires et glissants. Mais surtout, surtout, surtout, ce qui justifie presque entièrement ce morceau, ce sont ces couches de claviers et de synthétiseurs joués par Bill Payne et McDonald, et notamment ces riffs aux tonalités d’accordéons à la fois digitaux et forestiers, que je ne saurais décrire sans encore une fois faire référence à Animal Crossing. Ça devrait sonner comme une blague mais pas du tout, c’est tout le contraire, c’est la seule option envisageable. Le dépassement du cringe, par l’acceptation totale. Impossible de ne pas entendre YMO là dedans, en tout cas moi je ne peux pas – la possibilité de penser Hosono et McDonald au sein d’un même continuum me rend éminemment heureux.

Et puis, pour en venir au dur, il y a les paroles, description d’une relation complexe pleine de suggestions. Des paroles plutôt douces-amères, qui collent totalement avec les circonvolutions de la mélodie, à la fois approximatives et précises, ce qui les rapproche d’une prophétie, je trouve. Un homme voit son aimée le quitter pour toujours, mais celle-ci n’a jamais été sienne ; il n’y a jamais eu d’idylle, en fait. C’est la rupture de quelque chose qui n’a jamais été l’incarnation même de l’impossibilité qu’est l’idéal étasunien, celui-là même qui allait alors muter dans les prémisses de sa phase la plus monstrueuse avec la décennie 1980. Qu’importe le personnage, le point de vue que l’on adopte : il s’agit soit du déni qui se poursuit alors que le rêve est bel et bien terminé, soit de la prise de conscience tardive qu’il n’y avait, en fait, jamais eu de rêve. Pour l’idiot, le réveil va être difficile, s’il peut l’envisager avant qu’il ne soit trop tard.

Pour conclure et ouvrir un peu ce paysage majoritairement blanc et entièrement masculin (seul le bassiste est noir), j’aimerais mentionner une seconde version, beaucoup plus enjouée dirons-nous, de ce morceau qui ouvre un autre espace que celle de mon héros : celle de Madame Aretha Franklin herself qui, un an après, reprend le tube à son compte pour en rajouter encore une couche. Ça y va carrément sur les volutes (la basse et les synthés quoi…), et d’après ma femme, on est plus chez Donatella que Hilfiger. Bref, c’est un peu trop diront les esthètes, pas assez diront les gourmand·es, moi perso je n’en ai jamais assez de cette chanson, je peux l’écouter encore et encore, et je vais d’ailleurs m’en remettre une louche – de la version de M People tiens, pour une fois. Puis, parce que c’est pas le moment de faire les pingres, clôturer avec cette session NPR du maestro à la maison pendant le COVID, que je trouve personnellement super émouvante et qui se clôture sur une version à l’envolée de notre chanson du jour. Il y va sans chichis pour la caméra, filmée par sa compagne (Amy Holland, mais quel couple mythique !!!), qui ne doit cesser d’être éblouie par la voix de son homme, et comme je la comprends !