Depuis l’annonce, à la rentrée, du concert de Sanam, j’attendais impatiemment la date du 22 octobre. Sauf qu’une fois le jour venu, j’y suis allée en traînant des pieds : le début brutal de l’automne parisien, la pluie et la pauvreté étudiante habituelle m’avaient refroidi. Mais j’ai surmonté la flemme en me rappelant l’occasion exceptionnelle qu’était de voir sur scène ce groupe libanais de rock psyché aux touches de free jazz et de noise, qui prend ses racines dans les traditions musicales et poétiques de Bilad Al Sham.

Après une première partie qui m’a laissée indifférente, les six membres de Sanam sont arrivés sobrement sur scène en débutant avec « Sayl Damei ». Le deuxième titre, « Bell », est celui qui annonce réellement la couleur des cinquante minutes à venir. Le public, qui n’était pas uniquement présent pour les Libanais, a je crois compris le phénomène auquel il avait affaire en découvrant ce second morceau. Il faut dire que la chanson originelle, « Ana Kol Maoul El Toba », chantée par Abdel Halim et composée par Baligh Hamdi, a déjà tout de saisissant. C’est une chanson d’amour bouleversante sur un amant qui dit regretter d’aimer quelqu’un qui provoque en lui tant de souffrance. Bien que je sois très hermétique aux adaptations contemporaines de morceaux plus anciens, la performance de Sanam m’a convaincue. La vivre en live m’a fait réaliser que vouloir hurler sur scène les paroles d’« Ana Kol Maoul El Toba » faisait complètement sens, même si ça peut surprendre. Car c’est précisément cet effet qui se déclenche à l’écoute, et le tarab porte aussi cette force, cette capacité à pousser le suspens et à nourrir l’attente jusqu’à ce qu’ils deviennent insoutenables. Toute la beauté de Sanam, c’est qu’ils ont fait le choix de ne pas garder ce besoin en eux-mêmes et de littéralement le crier, le libérer, haut et fort. Les paroles signées Abd El Rahman el-Abnoudi, poète égyptien de la deuxième moitié du XXe siècle, prennent néanmoins un autre sens lorsque le groupe l’associe aux sons étranges et stridents qui résonnent ce mercredi soir dans la salle du Petit Bain. « Bell » métamorphose une triste plainte amoureuse en un cri d’alerte sur l’insupportable condition qu’est l’amour lorsqu’il n’est pas tout beau et lisse.

Sanam est une formation composée de Sandy Chamoun, Farah Kaddour, Antonio Hajj Moussa, Anthony Sahyoun, Pascal Semerdjian et Marwan Tohme, tous originaires du Liban et ayant des carrières déjà bien établies. Le groupe semble avoir un attrait pour les hurlements, sûrement la marque de ses influences noise rock. Et lorsque je les entends jouer « Harik », je suis abasourdie dans le bon sens du terme : je ne m’attendais pas à ce que les cris présents dans l’enregistrement soient réellement exécutés en live. Les éclats de voix de Sandy Chamoun, la vocaliste, sont aussi terrifiants que fascinants. Je crois qu’ils émergent de l’âme, ou du cœur, d’un de ces lieux en nous où l’on cache tant de sentiments. Vers la fin du morceau, des sons distordus d’explosions et de verre qui se brise accompagnent les cris, et si je ferme les yeux et que je fais abstraction du lieu où je suis, je pourrais croire à l’apocalypse.

Sandy Chamoun a d’ailleurs tout d’une rock star : sa maîtrise vocale, sa présence qui en quelques secondes fait taire une salle pleine, sa gestuelle théâtrale, ses mouvements de tête qui font balancer ses cheveux dramatiquement. Avec ses collègues autour, elle brille de son talent, et leur complicité est très attendrissante, sourires mutuels, hochements de tête d’approbation. Sur scène, les six membres côte à côte ressemblent à une bande d’amis que l’on voudrait fréquenter, comme cet Anthony/Antonio dont on nous avertit qu’il prononce quelques mots surprise à chaque concert et qui aujourd’hui fait le choix de dire « ce soir c’est vraiment gé-char. C’est chargé ! »

Le groupe joue également « Ya Nass », belle interprétation d’un texte de Sayyed Darwish – un des auteurs-compositeurs les plus importants de l’histoire musicale égyptienne, reconnu pour ses travaux de modernisation au début du XXe siècle. En s’inspirant de chants de folklore et de musique classique occidentale et arabe de cette époque, Darwish a composé certaines des chansons les plus connues de la région à ce jour, comme « Salma Ya Salama », reprise plus tard par Dalida, et « Zourouni Kol Sana Mara », devenu hymne pour toustes celleux en exil. Le texte de « Ya Nass » par Sanam repose sur celui de « Ya Nass Ana Mout Fi Hobek », signifiant « chers gens, je suis mort de son amour ». La couleur est donnée par ce titre et la version du groupe, avec son rythme lent, le fond ambient, et les échos de voix pitchées à l’extrême, capture à merveille l’esprit dramatique et déchirant des paroles.

Lorsque le groupe joue « Habibon » et que la lumière projetée sur scène devient rouge, un sentiment de passion se diffuse dans la salle. Le genre de passion qui donne envie d’appeler son amant.e ou de flirter avec quelqu’un.e toute une soirée pour ne plus jamais lae revoir par la suite. L’autotune en roue libre posé sur les mélismes de Sandy Chamoun transforme le désir en phénomène artificiel, une contradiction totale avec la dimension poétique et charnelle des paroles. C’est cette tension entre les sons électroniques déformés et les instruments traditionnels, entre l’artificiel et l’organique, qui rend Sanam si séduisant. Leurs compositions se situent dans un équilibre parfait entre de long moments de chants, caractéristiques du tarab, où l’on prend le temps d’allonger les syllabes de chaque mot et où l’on répète des paroles en boucle, et de brefs instants de cacophonie, pour ensuite reprendre le tarab de plus belle jusqu’à que la respiration se suspende, et que l’on se rende compte que l’on avait naturellement fermé les yeux pour mieux saisir tout ce qui se joue intérieurement.

Ce concert fait partie des rares moments de l’existence qui donnent envie d’examiner de nouveau nos trajectoires, sans l’angoisse habituelle du « qu’est ce que je fous ? », et avec à la place une douceur et une tendresse envers soi-même. L’intensité du moment est telle qu’il nous faut nous replier en nous-mêmes, et comprendre ce que l’on ressent sans chercher à l’expliquer. Être un simple témoin passif de tout ce qui nous passe par la tête et le corps. Ce concert fait aussi partie de ceux où l’on est ravi que notre ami se soit désisté en dernière minute, car on n’aurait ni eu la force ni l’envie de parler à la fin. En sortant, j’avais besoin de silence et de répéter le refrain de leur morceau de clôture, « Hamam ». Cette phrase, « goz el oyoun elly attalny » (cette paire de yeux qui me tuent) m’a hantée pendant l’heure passée en transports puis au cours des tentatives de sommeil qui ont suivi. « Hamam » est originellement un chant populaire et traditionnel égyptien, que je ne connais pas précisément mais qui m’est très familier, comme s’il me renvoyait à un souvenir que je ne peux pas tout à fait identifier. Quand Sandy Chamoun répète « dawebteny aktar mana dayeb » j’ai juste envie de lui dire que moi aussi, mon dernier amant « m’a fait fondre encore plus que ce que je pensais être possible », et qu’elle a parfaitement su cristalliser le caractère éprouvant de ce sentiment.

Là où les six membres de Sanam excellent, c’est dans leur aptitude à provoquer des frissons qui ne quittent pas le spectateur tout au long du live, à nous faire haleter, et créer l’envie d’en voir plus, d’en écouter plus. Lorsque Antony Sahyoun joue des fréquences dissonantes sur son synthé, et que Farah Kaddour le rejoint avec son buzuq, je peux sentir mes lèvres trembler et mes yeux se remplir de larmes sans comprendre pourquoi.

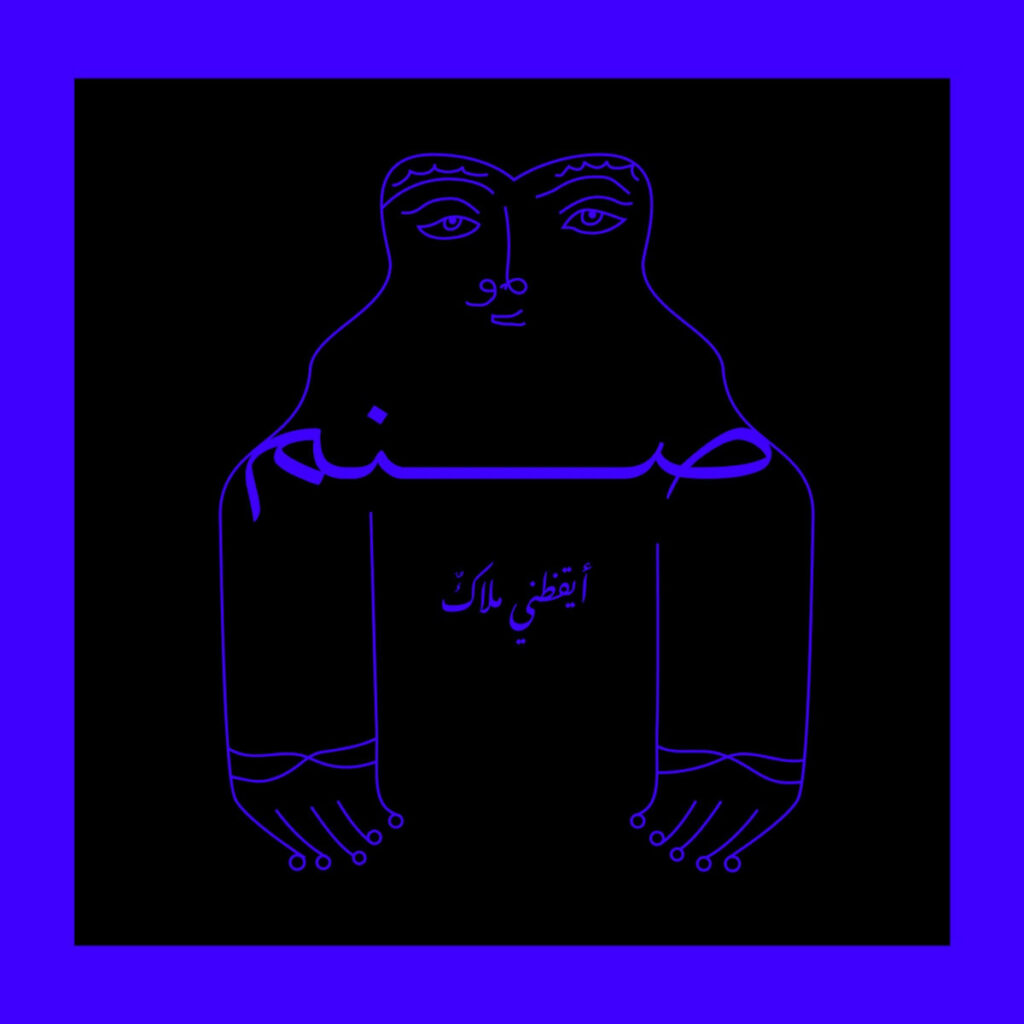

En cinquante minutes, le groupe n’a de toute évidence pas pu interpréter l’intégralité de ses deux albums. Au-delà du fait que j’en recommande fortement l’écoute, certains titres qui n’ont pas été joués viennent compléter leur identité musicale avec richesse, comme « Oulo La Emmo », présent sur Aykathani Malakon. Ce texte est un chant traditionnel palestinien, ou levantin selon les sources, également appelé « Sabbal Oyouno ». Son usage originel était supposément réservé à la célébration de la cérémonie précédant le mariage, la henna, puis serait devenu au fil des décennies un chant d’hommage aux martyrs. Entendre ce chant au cœur de l’album de Sanam, avec une approche si différente de la performance habituelle des airs populaires traditionnels du Levant, procure une expérience atypique. Bien loin de la dimension festive de l’original, cette version exacerbe le deuil et la rage à travers la phrase « Je reviens sur ma terre, que mon ennemi meure / Cette maison est à moi, les maisons sont à nous, que mon ennemi meure », répétée tout du long. Le folklore devient certes rock psyché, mais la lamentation reste centrale.

Dans une ère où (pardon pour la formule de boomer) il est difficile de réussir à exporter sa musique dans les pays occidentaux sans passer par des clichés musicaux et culturels essentialisants, Sanam détonne avec beaucoup de justesse. Leurs deux albums, Aykathani Malakon et le récent Sametou Sawtan, ainsi que leurs performances live sont le fruit d’un travail d’une évidente méticulosité. Si les chansons sont certes chantées en arabe et que leurs compositions et choix de textes sont empreints de la culture de Bilad Al Sham et de l’Égypte du XXe siècle, les réduire à ces sources serait injuste. Sanam ont su associer free, noise ou psychédélisme à leurs autres inspirations, échappant au sort de ces musiques dites hybrides qui se contentent de littéralement copier-coller leurs influences. Et le nom de leur dernier album, Sametou Sawtan (« J’ai entendu une voix »), est un résumé parfait de leur musique et de leurs concerts car en effet, les écouter et les voir jouer donne l’impression d’être habité par une multiplicité de voix, aux couches toutes aussi saisissantes les unes que les autres.