Je ne le revendique pas spécialement, mais j’ai remarqué qu’il y a toujours, dans mes découvertes musicales, une petite hiérarchie sur une échelle du « disque que j’ai trouvé génial en l’écoutant simplement » à « disque génial avec une histoire incroyable dont je me suis repue avant même de l’avoir écouté », qui n’est jamais très loin du « disque dont l’histoire me suffit et me séduit, quoi que j’en pense en l’écoutant ». Cette hiérarchie n’est pas propre aux objets en question, elle s’opère plutôt dans le temps, dans ce qui fait qu’un album plutôt qu’un autre va rester dans ma mémoire. Comme si, au-delà des sensations physiques ressenties à l’écoute, jamais complètement mobilisables à l’envi car toujours en train de glisser entre les mailles de la conscience, le contexte, voire le paratexte d’un disque, lui, passait davantage l’épreuve du temps, en plus d’être une chose plus simple et quelquefois plus pertinente à partager. En partant du principe, donc, que la communication brute d’une émotion, quelle qu’elle soit, n’est pas forcément la chose la plus déterminante pour quiconque nous lit, quand bien même elle l’est pour nous.

C’est en ce sens que j’aimerais évoquer l’album La case à Lucie du groupe martiniquais Malavoi, sorti en 1986. Un disque rendu singulier à mes yeux par l’itinéraire « marchand » qu’il a suivi – itinéraire qui sera révélé plus bas au terme d’un suspense insoutenable – et qui l’a amené jusqu’à moi. Et dont je n’ai d’abord connu que quatre morceaux sur sept, pour des raisons liées à cet inhabituel et mystérieux contexte !

L’importance et l’influence de Malavoi – notamment pour les chanceuxses qui ont pu les célébrer au Zénith en 87 ou en 2012 – n’est plus à prouver : ce groupe singulier, dont la formation comportait au départ cinq musiciens, s’est dissout à la fin des années 1970 avant de se reconfigurer quelques années plus tard, en faisant cette fois-ci, et sous l’impulsion du pianiste Paulo Rosine, la part belle à l’orchestre, avec de plus en plus d’instruments, notamment des choristes et une section rythmique étendue. L’un de ses membres fondateurs, Mano Césaire (le fils du frère d’Aimé), qui finira par quitter le groupe en 1990 compte tenu de la cadence effrénée des tournées, avait appris le violon dans le premier conservatoire de musique des Antilles créé par Colette Frantz. C’est la mise en lumière d’instruments pas vraiment à la mode dans la musique de l’époque (le violon donc, mais aussi la flûte) qui donne cette couleur singulière à la musique de Malavoi, dont les influences affluent du côté du jazz ou des musiques cubaine et brésilienne. Ce qui explique peut-être leur rayonnement au-delà des limites de la Martinique et qui les conduiront à se produire un peu partout en Europe et à travers le continent Américain.

Leur œuvre en revanche, qui me paraît peu discutée au-delà du faisceau de celleux qu’elle touche directement (les Antillai.s.es de la génération de mes parents), ne peut me sembler qu’un peu insaisissable d’ici, et donne envie, pour redresser ce tort, de se frotter plus précisément aux morceaux.

Mais alors même que je pensais me frotter à quelque chose de plus grand que moi (ce qui a eu pour conséquence de m’intimider un peu), quelle ne fût ma surprise lorsqu’un des titres de La case à Lucie vint au contraire me prendre par les sentiments avec une facilité déconcertante. Avec ses quasi 150 bpm au compteur, sa basse tchatcheuse et volubile, ses cordes théâtrales, ses intro et outro sans fin qui lui permettent de se restructurer en permanence et en profondeur, « Apartheid » pourrait sans peine être envisagé au regard d’un générique emphatique de série télévisée, je pense lointainement à celui d’Amicalement vôtre de John Barry, ou à celui, adoré et contemporain du groupe, de Princesse Sarah. Mais je crois que ce qui a propulsé le morceau dans une autre dimension mentale, c’est d’en passer par deux autres versions qui m’ont rétrospectivement comme permis d’apprendre à mieux le connaître.

La première, c’est une version d’Edith Lefel (qui sur l’originale assurait les chœurs avec Jocelyne Béroard de Kassav) extraite de son album de 2002, Si Seulement. Cette reprise, évidée comme un poisson, ne garde que l’armature souple de la mélodie, évacue le mélodrame pour assumer une couleur plus dansante, chic et neat si j’ose dire, et travaille à fond avec l’espace négatif entre la voix et les instruments, de manière à faire, volontairement ou non, jouer le fantôme de la version de 1986.

La deuxième version est plus informelle. Elle date de 2013 et consiste en un hommage rendu lors du vingtième anniversaire de la mort Paulo Rosine, le pianiste susmentionné du groupe. Les membres encore en vie sont accompagnés d’une foule insensée de 1300 petit.es chanteur.euses, dont l’amplitude vocale est sans pareil puisqu’il s’agit d’élèves allant de la primaire à la terminale. La chanson est décélérée à l’extrême, ce n’est plus cette course de chevaux infernale et irrésistible, elle prend en amplitude grâce à l’appui vocal des jeunes, qui consiste essentiellement en une harmonisation délicate et réverbérée à partir de la ligne mélodique. Les petites coquetteries de forme avec ces sous-sections à l’infini ne sont ici plus que des marges d’erreur potentielles, en témoignent les applaudissements précoces avant l’outro (sont-ce des parents ou des élèves qui ont oublié que la chanson n’était pas terminée malgré les apparences ?)

Les trois autres morceaux (« Sidonie », « Case à Lucie » et « Gens Moins ») sont tout aussi supers. Clairement moins fiévreux que celui sur lequel je viens de m’étendre – quoique « Sidonie » est pas mal over–the–top aussi – mais toujours sinueux et joueurs dans la forme, avec un sens de la mélodie absolu et tranquille qui en font de ravissantes pistes d’accompagnement pour faire complètement autre chose en les écoutant.

Au-delà de ces quatre morceaux, il y en a donc trois autres, « Après la pli », « Sport National » et « Atlantik », que j’ai découverts plus tard et qui ne détonnent pas spécialement de l’ensemble, ou c’est que l’album dans son entièreté fait preuve d’une telle originalité avec un mélange d’influences qu’il serait dérisoire de vouloir démêler absolument. Personnellement j’adore « Atlantik », dernière piste et seul instrumental de l’album, d’une quiétude extraordinaire dont l’apparente gaieté m’évoque presque le travail de Kevin MacLeod sur son Comedy Scoring, donc, et si on suit le raisonnement, que j’imagine sans mal comme la musique d’un menu de jeu-vidéo ou celle d’un générique de série (genre celui de Seinfeld), une musique d’attente ou de pause que l’on pourrait laisser tourner en boucle en arpentant les pièces de son appart à la recherche de piles à remettre dans la télécommande.

En parlant de jeu vidéo, j’ai récemment lu un article de la super revue Immersion, où j’ai appris qu’Adibou, le premier ami virtuel de toute une génération de jeunes Français.es, était en fait antillais ! Ce qui m’a mis la puce à l’oreille – indépendamment du fait que l’une de ses conceptrices chez Coktel Vision, Muriel Tramis, soit martiniquaise –, ce sont les décors dont je me remémore avec un poil d’angoisse les échelles délirantes pour mon jeune âge ; les déluges de chlorophylle dans l’épaisse forêt, les énormes légumes dans le jardin, les arbres bavards et tentaculaires… L’environnement me semble être plus proche d’un climat tropical où la pluie et le soleil sculptent le vivant avec dévouement et sans commune mesure, qu’à un paysage, si l’on prend le contrepied total, de la Beauce par exemple, où le végétal est borné, circonscrit, et ne peut s’épanouir que selon le tracé sévère imposé par la main de l’Homme.

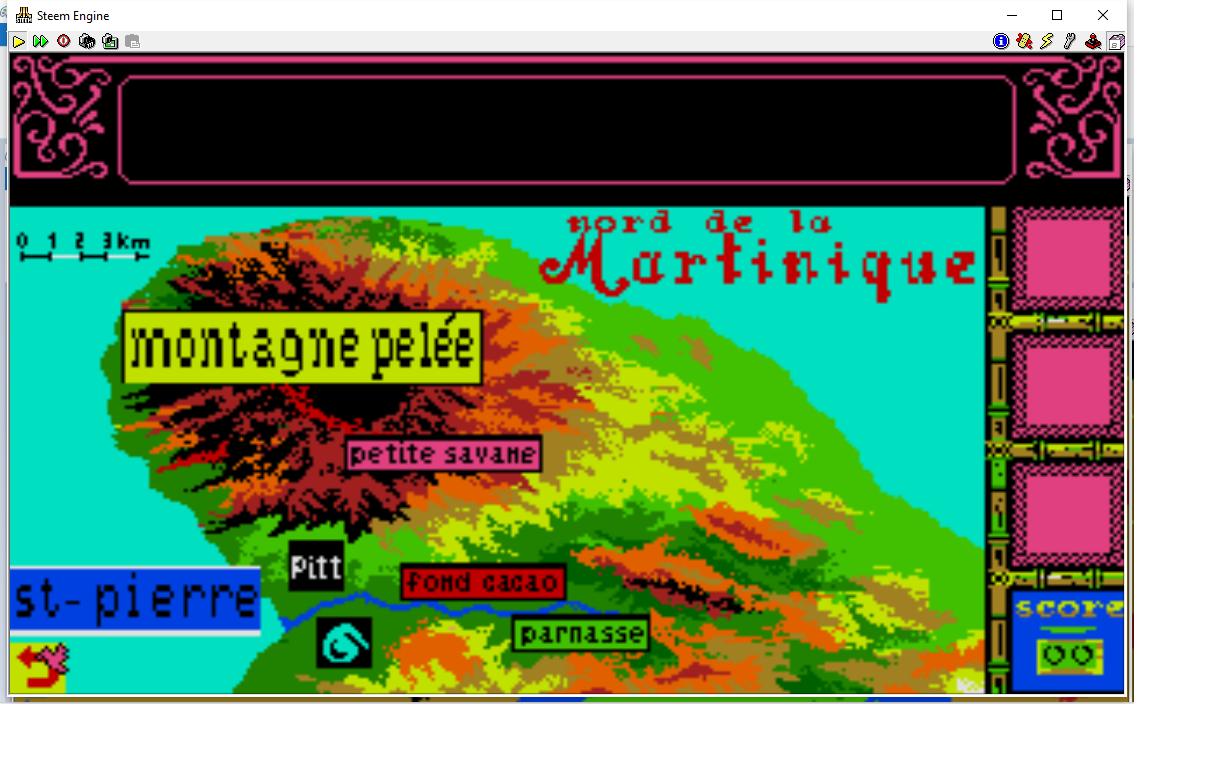

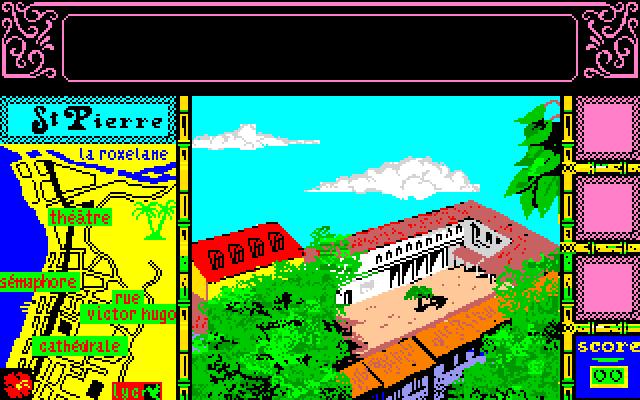

Muriel Tramis, l’une des premières conceptrices françaises de jeu vidéo, femme, et noire qui plus est, a récemment été décorée de la Légion d’honneur pour l’ensemble de son travail vidéoludique. Elle est aussi à l’origine de plusieurs jeux érotiques soft, dont une adaptation d’Emmanuelle au Brésil qui a l’air stupidement géniale. C’est sur l’un de ses jeux, son premier à vrai dire, que je voudrais ici m’arrêter alors même je n’y ai pas joué mais dont j’ai regardé les quelques gameplays postés sur YouTube avec intérêt, captivée par les graphismes. Ce jeu, sorti en 1987, nommé Méwilo, ne saurait être découplé de Freedom, sorti l’année suivante, en cela qu’ils prennent pour sujet l’histoire de la Caraïbe à des périodes charnière de son existence, notamment lors des révoltes d’esclaves à la fin du XVIIIe siècle ou lors d’éruptions volcaniques. Dans Freedom, on incarne un esclave dans une plantation qui tente de gagner sa liberté, là où dans Méwilo on suit un parapsychologue à la veille de l’éruption de la montagne Pelée de 1902 qui détruira l’ancienne capitale de la Martinique où se déroule l’action, Saint-Pierre. L’esprit d’un zombi hante une plantation, et le jeu se meut entre histoire coloniale et mythe populaire notamment à travers l’histoire des jarres d’or.

Méwilo, en plus d’être le premier jeu vidéo à prendre pour cadre cette histoire méconnue de la culture antillaise, a été distribué, dans une logique pédagogique certaine, avec une série d’objets qui participe pleinement de l’expérience de ce dernier. Aussi parce que ces objets, si j’en crois les usagers des forums spécialisés, délivrent des indices qui guident dans l’avancée du jeu. En 1987, quand on achetait Méwilo, on obtenait donc un petit dictionnaire créole, une recette de Calalou (un ragoût de légumes-feuilles cuisiné avec du crabe), une nouvelle de Patrick Chamoiseau (qui s’est aussi chargé d’écrire tous les textes du jeu) et enfin – résolution dramaturgique, fin du suspense – : une cassette de Malavoi, composée de quatre morceaux choisis de l’album susmentionné, dont Tramis loue le syncrétisme, à l’endroit tout particulier de la rencontre entre des instruments européens et des rythmes caribéens.

Pour revenir sur ce que j’annonçais en ouverture de ce texte, il est évident que j’aurais pu croiser la route de ce méga-groupe par d’autres voies bien moins surprenantes que celle de Méwilo. Mais son apparition clandestine dans le creux d’un téléchargement d’un jeu édité il y a presque quarante ans lui a forcément donné une tout autre couleur. Presque une couleur de méprise. Et même si La Case à Lucie n’a pas été composé pour le jeu, l’allure de certains de ses morceaux embrasse sans peine une esthétique de la vitesse du sentiment qui est à la fois celle du médium vidéoludique, et avant, du médium cinématographique.

Quitte à m’éloigner peut-être de l’aspect proprement musical, j’aimerais aussi souligner à quel point l’existence d’un tel jeu me semble impensable aujourd’hui. La faute à ce climat franchement délétère à l’égard de toute entreprise qui entend rappeler à la France sa participation à la déshumanisation et l’esclavagisation de peuples un peu partout dans le monde, quand bien même Tramis a ouvert un Ulule il y a quelques années pour récolter les fonds nécessaires à la conception d’un reboot de Méwilo. En dépit de la belle intention, je m’interroge sur la pertinence qu’il y aurait à créer un jeu-vidéo portant sur un fait d’histoire aussi écrasant, et donc à proposer un divertissement qui joue sur des émotions a priori primaires, telles que l’avancée dans l’aventure ou l’accumulation de points. Même s’il est évident que le full-package avec lequel celui-ci est vendu permet d’aller au-delà de l’expérience strictement vidéoludique et de l’enrichir.

Je crois que cela pose, plus loin, la question de la place de l’histoire dans nos vies et la manière par laquelle doit et peut s’effectuer la transmission pour qu’elle ne reste pas figée. C’est une question qui ne m’a pas quittée depuis que je suis allée visiter il y a trois mois le mémorial aCTE, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, où l’ambition est de proposer l’expérience la plus « immersive » possible, selon les mots de son président. Le système d’audioguide sophistiqué ballote nos sens à coup d’ambiances sonores anormalement réalistes, qui nous catapultent tantôt dans les cales des navires négriers, où des voix d’acteurs de cinéma bien connus interprètent avec un sérieux désarmant des portraits d’esclaves et d’esclavagistes. Cette mise en scène dynamique de l’histoire dont on loue les vertues compassionnelles, voire identificatoires, semble au cœur d’un débat politique des plus actuels qui opposerait, mettons, la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, co-écrite par Patrick Boucheron, à tous ceux qui essaiment à l’extrême droite, du maintenant bien identifié Puy du Fou aux nombreux spectacles nationalistes et militaristes qui se sont tenus cet été sous la houlette du label « Les plus belles fêtes de France » et qui cachaient le financement du milliardaire d’extrême-droite Pierre-Edouard Stérin.

Ai-je écouté une histoire que cet album de Malavoi voulait me raconter, en marge de ce qu’il donne concrètement à entendre, ou ai-je plutôt fait raconter à ce disque l’histoire que j’ai vécue en le découvrant ? Nous sommes-nous mutuellement raconté quelque chose ? Sans doute. Il n’empêche qu’il n’est peut-être pas trop tard pour inventer, en 2025, le spectacle, ou le jeu vidéo, ou l’expérience « immersive » – et avec eux une bande-son – qui fera taire les putrides communicants du néo-fascisme français.