L’idée de « musique baléarique » m’a toujours plongé dans un curieux mélange d’émotions. Le fait que ce concept s’attache avant tout à un artéfact hétérodoxe et composite – le fameux son « balearic », ce fourre-tout spatio-temporel sans nation ni frontière – et que celui-ci dissimule entièrement la musique « autochtone » des Baléares me fascine et me rend un peu triste, sans que je puisse vraiment dire pourquoi. Je n’ai rien du tout contre cette vibe (je suis même plutôt à fond dans la team José Padilla et Café Del Mar) et, qu’on le veuille ou non, ce qui se passe à Ibiza participe à ce qu’est cet archipel, musicalement entre autres – tout comme y participe l’élaboration d’une chimère esthétique depuis l’extérieur de celui-ci. Cependant, je me plais à rêver à l’existence d’une musique profondément baléarique, inaccessible et mystérieuse, bien réelle, autre part que dans ma tête ; à des chansons moins sirupeuses que celles de Bonet de San Pedro ; plus arides, vivantes. Je suis persuadé que j’entendrai un jour ces sonorités : prenant mon courage à deux mains, je quitterai Valence par avion, après avoir visité mon cher père ; une fois arrivé à Formentera, cette poursuite insensée de mon propre imaginaire se résoudra dans une clarté toute méditerranéenne – ce que je cherchais, c’était moi-même, en fait.

Bruno Silva n’est pas des Baléares ; en fait, il n’est même pas espagnol, mais portugais. Pourtant, sa musique me procure la même sensation de confusion. Dès les premières écoutes, j’ai rattaché sa musique – je parle surtout des deux albums dont je vais parler aujourd’hui, Dias da Aranha et Oeste A.D., réalisés sous ses alias Serpente et Ondness et sortis sur le label Discrepant – à un autre archipel, celui des Açores, sans que je sache vraiment pourquoi. À la fois numérique et très organique, elle possède une simplicité (d’apparence) et une frontalité la raccrochant directement dans mon imaginaire au « sauvage ». Cette notion, qui fait couler des hectolitres d’encre, est pas mal glissante et s’ancre assurément dans la modernité occidentale : ici cependant, le sauvage n’est ni négatif, ni restreint, ni diminué. Il est une façon de (faire) foisonner, d’amener un danger nécessaire et de prendre le temps en sortant des schèmes habituels, qu’ils soient mélodico-rythmiques ou fréquentiels.

Bien qu’ils soient marqués par des divergences formelles, il existe des ressemblances frappantes entre Dias da Aranha et Oeste A.D.. Sur ces deux albums, Bruno Silva porte une attention non négligeable au rythme, mais plus qu’aux structures rythmiques à proprement parler, c’est surtout la manière dont les éléments s’agencent, se répondent pour former des corps erratiques et pluriels, terrestres au plus haut niveau, qui est ici très soignée. L’album de Serpente en est l’illustration la plus flagrante : les basses, puissantes et profondes, impossible à éviter, y délivrent leur message sans peine. C’est une musique à danser, neuve, libre et viscérale, qui se concrétise aussi dans une foule de détails : des cloches et sonnailles de toutes sortes, des voix fantomatiques, des riffs de synthé et plein d’autres évènements. Tout se lie, ici, la bass music et la kizumba aux expérimentations de cordes, les percussions angolaises et brésiliennes (j’imagine) aux boîtes à rythmes et aux objets sonores acousmatiques. L’ambiance n’est ni sombre ni lumineuse, jamais plombante : la danse oui, mais comme pratique intime et sérieuse, comme un rituel dont il faut s’acquitter.

Les lignes rythmiques ne cesse d’évoluer, continuent toujours leur course ; les matières se mêlent, se confondent pour accrocher l’auditeur, du début jusqu’à la fin. J’ai d’ailleurs souvent pensé à la série Secret Rythm de Burnt Friedman et Jaki Liebezeit en écoutant ça – mais un Secret Rythm quand même moins patchouli, il faut le dire. Franchement ces six morceaux sont juste parfait, de l’ouverture qui pose les choses sans chichi (« Nunca Morras ») en passant par la doublette numérico-vénéneuse et bien groove « Símbolo IV » / « Símbolo V », jusqu’à « Ritos de Poeira », clôture aux codes plus conventionnels mais tenant la tension sur 11 minutes, quand même. Dias da Aranha est un album du maintenant : il ne cherche absolument pas à se rattacher à une mythologie ou à s’ancrer dans l’archaïque, mais justement à chercher le magique dans ce qui entoure. Les sonorités sont « simples » mais magnifiquement enregistrées, sophistiquées car accessibles. De cela, la pochette me semble une illustration parfaite : une voiture de sport, immaculée, dont un voile de plastique lui donne l’allure d’un être à la familière étrangeté.

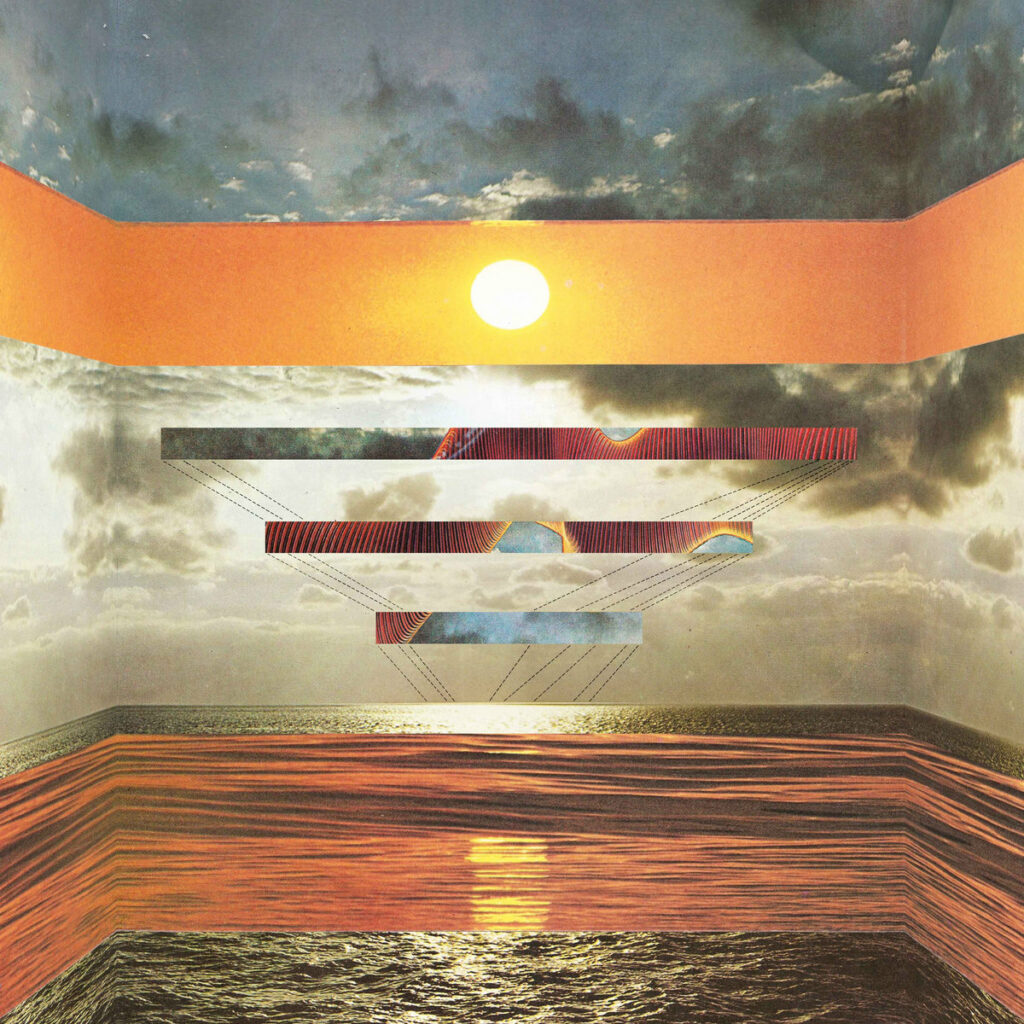

Tout aussi intense mais moins axé danse, plus psyché (ces flûtes, ces rombes, ce dénouement, sur « Torres e Baldios » !) que Dias da Aranha aussi, Oeste A.D. ressemble à une mise en forme très raffinée de mon idéal archipélique. J’ai parlé des Açores, mais n’importe quel agrégat d’îles un tant soit peu battu par les vents ferait l’affaire, parfois inondé de soleil et portant un peu de verdure en son sein. Les morceaux, assez étendus, oscillent entre dépouillement et luxuriance, ils inventent leur tradition en se déroulant, ne se rattachent qu’à eux-mêmes. La seconde partie de « Torres e Baldios II », avec cette façon de se détisser tout en prenant forme, très free, est pour cela étonnante. Il y a une douceur qui, comme le sauvage, n’est pas stéréotypique : les nappes et les harmonies de Silva nous enveloppent, affirment et conquièrent aussi, parfois brusquement. Imprévisible et majesteux, Oeste A.D. est semblable à un phénomène naturel, tour à tour clément puis sévère, non forcément contre celui qui croise sa route mais parce que c’est ainsi qu’il est.

Je ne sais pas du tout ce que Bruno Silva penserait de mes divagations. Peut-être envisage-t-il sa musique comme céleste, entièrement aquatique, de l’intérieur des terres, ou peut-être qu’il se fout de ces considérations conceptuelo-geographiques comme de sa première chemise. Mais ce qui est sur, c’est que le potentiel poétique de sa musique est incommensurable et que forcément, l’écoute de celle-ci transforme et transporte.