Je n’ai plus de méthode quand il s’agit de découvrir de la musique. Pendant des années, je me suis donné de la peine à me constituer un catalogue mental pour préciser mes recherches et ne pas m’en remettre à la seule chance. Aujourd’hui, c’est tout le contraire. J’aime laisser la grande roue du hasard cosmique décider pour moi. Je ne vous parle pas d’enclencher la fonction Flow sur une appli de streaming et laisser l’algorithme faire le travail. Je vous parle d’errance chez les disquaires, de découvertes fortuites et des potentialités insoupçonnées qu’elles renferment. J’aime l’idée que chaque moment où je découvre un nouveau groupe, label ou artiste est un moment qui joue à la fois du hasard mais également de la prédestination. Je crois par exemple que si je veux un disque rare et que je le veux vraiment très fort, et bien, je finirai toujours par le trouver – je précise que j’ai fait le choix de ne pas me servir de Discogs.

Et pourquoi pas croire en cette pensée magique, après tout ? Je suis même convaincu que lorsque je fais une découverte musicale qui chamboule mon quotidien, la fatalité mettra sur ma route les pièces musicales manquantes au puzzle. Ce qui veut dire que si je trouve un disque, les autres viendront à moi, d’une manière ou d’une autre. Je sais bien que cette approche frôle l’ésotérisme mais elle a du sens, ou du moins elle en a pris pour moi à la faveur de nombreux moments de ma vie de chineur de disques. Parmi ces moments particulièrement révélateurs, il y a ma découverte du groupe Clearlight et les heureux hasards qui en découlent, et dont je voudrais vous parler aujourd’hui.

CLEARLIGHT : Clearlight Symphony LP (Virgin – 1975)

En Août 2017, je montais et descendais les cinq étages du Disk Union du quartier de Shinjuku à Tokyo et je n’en menais pas large. Je pense que, de ma vie, je n’avais jamais été exposé à d’aussi grande quantité de disques de qualité – ça m’en donnait le tournis. Dans ces moments-là, j’ai la fâcheuse tendance à tout oublier : labels, noms de groupes, wantlist, tout est très flou, et je devais sûrement ressembler à ces touristes étrangers qui subissent les premières affres du Syndrome de Paris. Dans ces moments-là, je m’en remets donc complètement à mon intuition. En général, une bonne pochette de disque et mon attention se fige. Ici, chez Disk Union, je m’arrête sur le dessin d’une tête humaine écorchée laissant apparaître par transparence un paysage cosmique, un arc-en-ciel et un visage féminin, tout cela relié à une pédale d’effet par un réseau de jacks/veines, dans des couleurs hurlant les années 1970. J’avais peut-être assimilé inconsciemment ce visuel, sans doute parmi une liste de disques indispensables ou en ouvrant au hasard une encyclopédie musicale. Toujours est-il que celui-ci correspondait à un certain idéal esthétique très personnel et je devais partir avec lui, quoi qu’il en coûte. C’est seulement le soir, alors que je l’écoutais chez mon amie Kaori en partageant un bento, que je me suis aperçu que cet album était français. Le nom de Cyrille Verdeaux revenait plusieurs fois dans les crédits, à la fois comme musicien mais également à la production. Ce nom-là ne me disait rien, mais d’autres crédités sur la jaquette me parlaient un peu plus. Sur la face A, enregistrée en Angleterre, je repérais des musiciens de Gong et Hawkwind comme Steve Hillage ou Tim Blake. Les musiciens français sur la face B, enregistrée en France, m’étaient en revanche alors totalement inconnus. Christian Boulé ? Gilbert Artman ? Non, ça ne me disait absolument rien. Le LP était composé de deux longues plages instrumentales très progressives pleines d’expérimentations électroniques, de synthétiseurs et de Mellotron. Le piano à queue de Cyrille Verdeaux, joué et produit de manière très classique, acoustique et théâtrale rappelle celui de Guy Skornik sur son album Pour Pauwels. On sent que derrière son grand piano ce Cyrille est à la tête du projet. J’adore ce que j’entends et je m’endors paisiblement en laissant le disque tourner. Je serai réveillé en pleine nuit par un tremblement de terre. Tirez-en les conclusions que vous souhaitez.

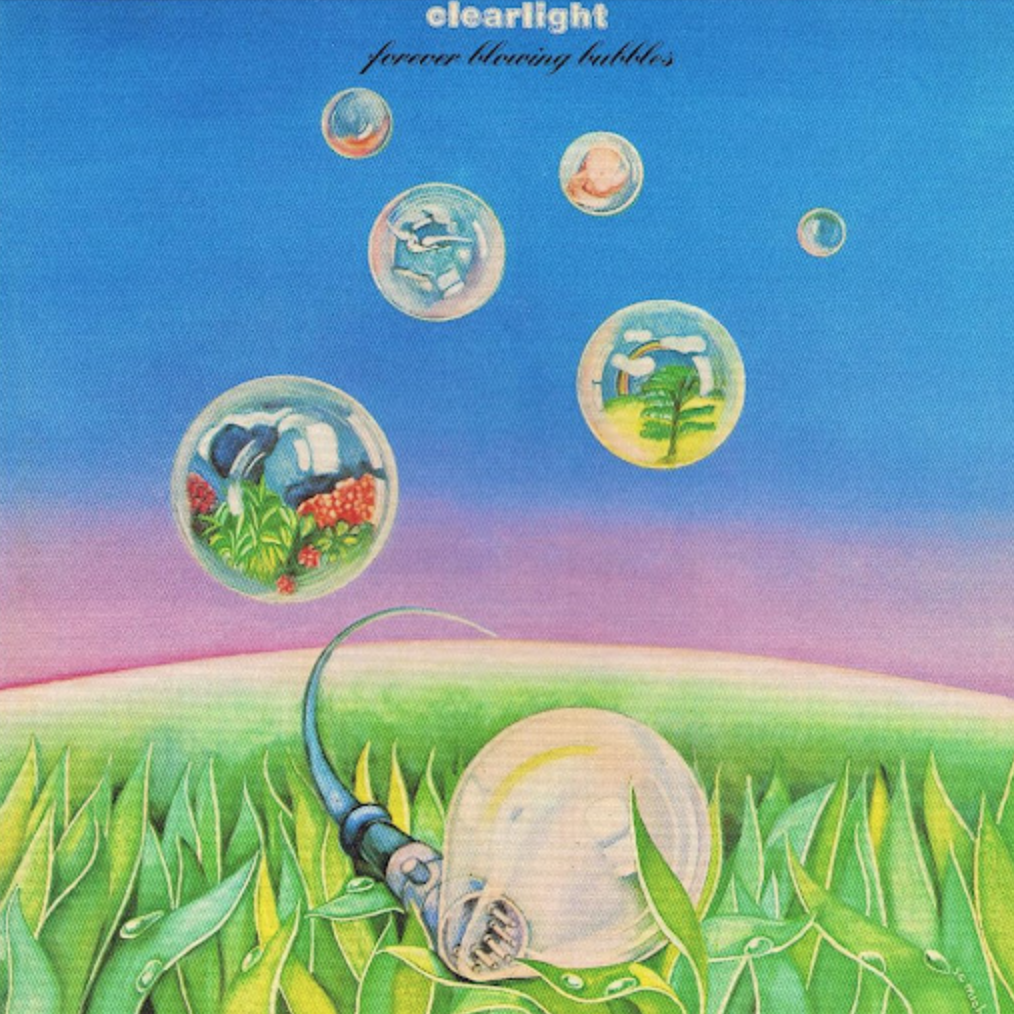

CLEARLIGHT : Forever Blowing Bubbles (Virgin – 1975)

Deux ans plus tard, je suis de retour à Lyon et je fais le tour des disquaires locaux. Il y a de nouvelles boutiques et je ne suis pas encore trop au fait de ce qu’elles proposent. Je trouve dans le bac à soldes de l’une d’elles un disque qui me rappelle les couleurs du premier Clearlight, en un peu plus cheap peut-être. Je m’aperçois vite que je tiens entre les mains leur deuxième album, enregistré la même année que le premier. Cyrille Verdeaux est encore présent à tous les niveaux de création. J’entends dès les premières notes l’identité musicale très marquée qui était déjà là sur l’album précédent : le piano à queue, l’orchestration générale à la fois classiquement progressive mais indéniablement originale et personnelle. Toutefois le disque est aussi plus dur dans le son, avec des guitares frontales et inventives, des morceaux courts et plus structurés, moins nourris d’improvisations. L’autre différence notable est l’apparition discrète du chant en français sur deux morceaux, traité comme une couche instrumentale légèrement sous-mixée sur l’un, et sur l’autre une voix féminine lead proche des productions du label Hexagone. Je me décide alors à faire des recherches sur Clearlight, partant du principe que cette double rencontre ne peut pas être totalement fortuite. Je ne suis pas un féru de recherche sur Internet quand il s’agit de disques et, comme je le disais plus haut, je me refuse presque totalement à creuser Discogs et YouTube. Aux données en ligne, j’ai toujours préféré ma bibliothèque papier pour piocher les infos. Or, pour ce groupe, toutes les encyclopédies, bouquins, fanzines ou magazines que je possède ne me seront d’aucun secours : pas une ligne à leur sujet. Mais comme je choisis de me dispenser d’Internet et de m’en remettre au hasard, je relance donc le Yi-King musical et on verra plus tard pour le reste.

DELIRED CAMELEON FAMILY : Bande originale du film Visa de censure n° X de Pierre Clémenti (EMI – 1975)

Boul’dingue est un disquaire lyonnais qui a une place importante dans mon cœur et dans le cœur de beaucoup de gens de ma ville. Ce n’est pas forcément l’endroit où je fais le plus de trouvailles, mais c’est là que demeure un certain état d’esprit. C’est une capsule temporelle qui me rend étrangement nostalgique d’une période que je n’ai même pas vécue. Le magasin tient ses fondations du mouvement contre-culturel post-68, les radio libres, le réseau des MJC, le rock underground à la Komintern, Âme Son, la chanson et le jazz contestataire des années 1970 À la François Tusques. Les disques sont bien souvent en piteux état et le turnover n’est pas des plus intenses – on peut passer dans la boutique une fois par an et y trouver à chaque fois à peu près les mêmes disques. Mais j’y vais quand même très régulièrement, juste par amitié pour le lieu et pour les conversations que je peux avoir avec les frangins qui tiennent la boutique (dont l’un nous a quittés récemment). J’en ressors en général les mains vides, mais pas le jour dont je voudrais vous parler. Lors de cette visite, ce n’est pas la pochette qui m’a accroché tout de suite, même si ce caméléon délirant sortant d’un cube de sucre au LSD donnait des indices peu ambigus quant au contenu du disque. Si j’avais été un peu attentif, j’aurais aussi remarqué que la pochette était du même auteur que les disques de Clearlight : un certain JC Michel, qui signe ses dessins d’une calligraphie très scolaire. J’aurais aussi remarqué que le code couleur est proche des deux albums de Clearlight et que les deux line-ups ont de nombreux membres en commun. J’aurais alors fait le lien avec les disques précédents et compris que le disque que je tenais était une collaboration déguisé entre les membres de Clearlight et Ivan Coaquette, un artiste et musicien important de l’underground français et italien des années 1970. Mais tout ça ne me viendra que bien plus tard, puisque pour l’instant toute mon attention tenait juste sur un simple détail de pochette : une mention “Musique du film Visa de censure n° X de Pierre Clémenti”, située bien au milieu de la tranche supérieure du disque, celle bien en évidence quand on fouille un bac en boutique. L’acteur et réalisateur Pierre Clémenti, le magasin dans lequel je me tiens, son histoire locale et nationale : tout se met à résonner très fort et à l’unisson et je ressens le besoin de partir avec ce disque sur la foi de cette simple inscription. Le disque coûte trois fois rien, ce qui est assez rare dans cette boutique où les prix peuvent parfois s’envoler. Je pose le disque à la maison et tout s’éclaire à la simple écoute du premier morceau. Même pas la peine de regarder les notes de pochettes, je sais exactement où j’en suis avec ce groupe, qui joue sur le disque, d’où il vient, à quoi il se connecte ; je ressens alors une profonde et étrange gratitude et j’ai pris ça comme un signe du destin, un coup de coude d’Apollon. J’ai lancé les dés et j’ai gagné.

Vous aurez remarqué que les trois disques évoqués sont tous sortis en 1975. Cette année est à mon sens celle de la redescente pour de nombreuses scènes musicales internationales et notamment pour la scène progressive. Certains poids lourds du genre en sont déjà à leur huitième ou neuvième album. Les langues commencent à se délier et se moquent férocement de la grandiloquence des tournées de l’époque. On sent que les attentes ne sont plus les mêmes, que le public est un peu las de la complaisance artistique et de l’autosatisfaction généralisée. Le glam rock perd de son attrait commercial et ses artistes emblématiques savent que c’est déjà la fin. Le punk en est au stade embryonnaire. Les choses vont bientôt changer, tout le monde le sent un peu. La France a toujours été un peu à la traîne quand il s’agit de sentir les changements de cap culturel. Mettons ça sur le compte d’un certaine orgueil à la française ou d’un manque de lucidité, toujours est-il que le paysage musical français de ce milieu des années 1970 est baigné de musique progressive, instrumentale, expérimentale et emphatique, à la différence près que tout ceci reste très underground. Cette scène souterraine hexagonale portée par des idéaux politiques d’autonomie et de rejet du star-system mettra en place les circuits de tournées et de promotions dont bénéficiera une foule de groupes indépendants au cours des décennies à venir. L’exception française concernant la musique progressive, c’est sans doute d’avoir su transformer ce style musical souvent pompeux en musique engagée voire subversive, doublée d’un réseau d’entraide et de partage, là où le prog anglo-américain ne représentait en général que virtuosité, élitisme et repli sur soi.

Mais là où la plupart des groupes progressifs français de l’époque se débrouillent tout seul, bien souvent en autoproduction, Clearlight et les projets annexes de Cyrille Verdeaux jouiront eux d’une couverture médiatique considérable pendant cette période tumultueuse, et d’un appui sans faille des gros labels de l’époque. Alors pourquoi Verdeaux échouera-t-il à marquer la musique de son temps ? Est-ce son refus d’une relocalisation en Angleterre imposée par son label ? La mort soudaine de son fils à la fin des années 1970 et le hiatus qui suivit ? Difficile à dire. Comme je le disais plus haut, l’époque n’était peut-être plus à cette musique.

Christian BOULÉ – Photo Musik (Polydor – 1978)

Une année passe et d’autres disquaires se mettent en place en ville. Chacun se démarque par une sélection très personnelle et une part importante de disques de seconde main. Les disquaires plus anciens s’adaptent aussi à cette nouvelle donne. Ce n’est pas pour me déplaire, j’ai toujours préféré brasser de la poussière que du gatefold cellophané. Il y a aussi dans ces nouvelles enseignes une particularité aujourd’hui quasi disparue : des bacs à prix fixes de 5 à 8 €. L’approche de ces bacs est en elle-même très vieille école. Elle ne se base pas sur une cotation tirée des cours d’Internet, où on les remplirait de disques valant réellement 5 ou 8 €. Les disques sont à ce prix parce qu’ils sont aux yeux du vendeur légèrement usés, les pochettes sont abîmées, l’objet est sans insert donc incomplet ou le disque est tout simplement un peu “décalé” par rapport au style de la boutique. Et ça, pour quelqu’un qui passe beaucoup de temps à chiner, c’est une démarche véritablement désintéressée et peu fréquente que j’associe à une marque d’amour pour le support. C’est devenu rare, pour la simple et bonne raison qu’on peut faire de très bonnes affaires dans ce genre de cas et qu’aujourd’hui, sans vouloir passer pour quelqu’un de fataliste, faire les disquaires ressemble de plus en plus à jouer au casino : c’est un loisir de riches où la boutique gagne presque à chaque fois.

C’est donc dans un de ces bacs à soldes que j’ai trouvé ce disque de Christian Boulé. Le nom me disait évidemment quelque chose mais je n’ai encore une fois pas tout de suite raccordé ce disque à la nébuleuse Clearlight. Je me suis simplement focalisé sur ce feeling de déjà-vu, de déjà-lu pour être plus exact, et sur cette sensation diffuse que mon geste allait être le bon. J’avoue aussi que cette pochette hallucinante donnait particulièrement envie : un guitariste pris dans le maelström liquide d’un rouleau océanique, une image très iconique. Encore une fois, le visuel a fonctionné comme le catalyseur de mes connaissances engrangées mais ce déclic a eu lieu sans même y faire consciemment appel.

Ce disque de Christian Boulé est sorti à une période où le maniérisme progressif est définitivement une chose du passé. On sent sur ce disque que le guitariste, alors plus connu pour être la main gauche véloce de Steve Hillage (et donc aussi de Clearlight), a souhaité s’affranchir de ce lourd héritage pour incorporer quelques touches new-wave à son mélange expressionniste. Elles sont malheureusement assez mal maîtrisées, même si elles font penser, dans leur meilleurs moments, à une version light de Shakin’ Street, la voix d’Andy Flaten faisant indéniablement penser à celle de Fabienne Shine. Tout le disque ne sonne pas pas comme ça et les morceaux plus progressifs sont véritablement ceux où Boulé excelle. La guitare est centrale et ne s’abandonne jamais totalement à la démonstration technique. La plupart des longs passages instrumentaux recèlent toujours en leur sein un hook mélodique efficace et mémorable. On sent que ce disque est une manière pour Boulé de faire la somme de ce qu’il a construit sur la décennie précédente mais aussi d’en entamer une nouvelle, avec d’autres objectifs, d’autres champs musicaux à explorer et à frotter à son style très reconnaissable. Il sortira d’ailleurs l’année suivante un album en de nombreux points similaire à Photo Musik dans son approche jusqu’au-boutiste, mais le destin ne m’a toujours pas offert de le trouver au fond d’un bac.

Depuis que j’ai mis la main sur ce dernier disque, les choses se sont nettement calmées. Je n’ai plus croisé de LP en rapport de près ou de loin avec Cyrille Verdeaux et ses nombreux projets collaboratifs. Et je suis sûr que le cycle a pris fin. J’ai en revanche trouvé dans de nouveaux livres récemment acquis quelques informations intéressantes mais éparses, qui émaillent d’ailleurs le présent article et m’ont donné l’impulsion pour l’écrire. Je me suis surtout refusé à utiliser Internet pour le compléter, pour faire honneur à la manière dont cet univers musical m’a été offert par le hasard. Une manière de boucler la boucle et de passer à autre chose.

Un commentaire

Merci !

Moi c’est la présence de Didier Lockwood sur un de leur disque (Visions, pochette bien chéper aussi) qui m’a fait acheté ce disque dans un « bac à 5-8€ » et découvrir ce groupe.