À chaque fois que j’essaye de comparer To Live and Shave in L.A. à quelque chose – et c’est un exercice auquel je me suis livré à de nombreuses reprises–, la première chose qui me vient c’est que rien ne me vient. Parce qu’il est impossible de parler de manière didactique et claire du groupe le moins limpide et le plus anti-didactique de la sphère noise/psyché des dernières décennies.

Rien ne me vient, du moins rien de comparable dans le monde musical. En revanche je pense tout de suite à ces belles formes dans la nature qui ont le désordre très apparent : les orages d’août, les grosses perturbations en avion, le bordel des oiseaux verts (NdR : ce sont des perruches) apparus dans les parcs de Paris depuis quelque temps. Et puis j’attends un peu, je me laisse aller à ce sentiment si chaud, si doux et tendu à la fois, à ce qu’on ressent quand rien ne vient.

Je clique sur lecture, et j’écoute une nouvelle fois l’album The Wigmaker in Eighteenth-Century Williamsburg. Écouter To Live and Shave in L.A. revient pour moi à lire en même temps Guyotat et le Césaire halluciné des premières pages du Cahier d’un retour au pays natal, le tout en apesanteur, les pieds dans l’air et la tête vers le bas. C’est un collage explosant et pas fixe du tout d’échantillons de choses entendues à la radio, de fantômes de jazz et de prog, d’enregistrements rock live (guitare, basse, batterie, le classique) retravaillés pendant des années, découpés, démantibulés, poussés à fond, remontés à toute vitesse, le tout étant survolé par un flot de chant intarissable, et parfois même habité d’une présence jamaïcaine – j’y reviendrai. Les morceaux se suivent au rythme fou de 27 pistes en deux heures, ils bondissent dans tous les sens comme des bancs de petits poissons. L’ambiance est terrible, épuisante et drôle, une sorte de blague majestueuse. C’est une musique incroyablement difficile à décrire, un univers en expansion qui glisse entre les doigts comme du blanc d’œuf ou comme de l’huile.

On se s’étonnera pas, dès lors, qu’entre sa fondation au début des années 90 du côté de Miami par le duo Tom Smith / Frank « Rat Bastard » Falestra et aujourd’hui, plusieurs dizaines d’acteurs phares de l’underground rock américain soient passés à un moment ou à un autre par la zone To Live and Shave in L.A. : de Thurston Moore (Sonic Youth) à Don Fleming (Gumball) pour ne citer qu’eux. Tom Smith lui-même avait officié brièvement dans… Pussy Galore, groupe culte si il en fut. Voilà, juste pour situer.

Il faut aussi que je vous dise que je trouve la voix de Tom Smith – qui chante sur tout les albums de To Live and Shave in L.A. – à nulle autre pareille, absolument géniale, fraîche et désaltérante comme une source enchantée dans un conte ; et l’album dont je vais vous parler, beau comme la pluie. Je crois qu’il faut commencer par purger l’ironie, comme on purge l’air d’un sous-marin avant de le faire descendre progressivement vers le fond. Alors allons-y, plongeons. On peut également se laisser glisser : c’est comme ça que je suis tombé dans cette musique, j’ai glissé dedans.

Lancer ce monument de psychédélisme constipé qu’est The Wigmaker (appelons le par son petit nom, comme tout le monde sur le net), c’est se laisser saisir instantanément. C’est très loin comme musique, perdu tout au bout de tout, et en même temps c’est juste là, tout proche. C’est exactement comme avoir un mot sur le bout de la langue. À l’instant précis où j’ai eu sous les yeux la pochette, j’ai su que j’avais basculé pour de bon dans ce magma gracieux, dans cette merde bouleversante, vulgaire et précise, qu’on appelle To Live and Shave in L.A.

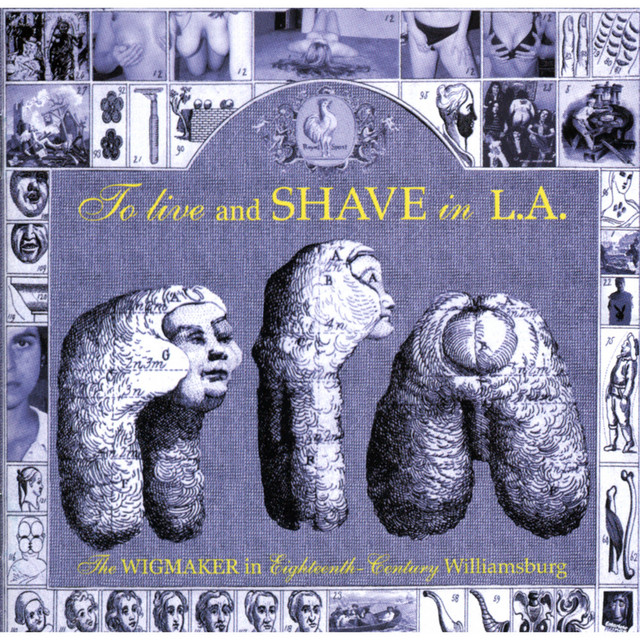

Petite description de ce qui a causé ma perte : c’est un collage bleu, violet, noir, blanc. Le titre et le nom du groupe se détachent en de très pompeuses lettres jaunes. Il est question de perruques du XVIIIe siècle, c’est dans le titre et c’est au centre de l’image, avec trois grosses têtes poudrées qui défilent, un sourire narquois aux lèvres. Il se trouve que je fais de la peinture, et donc j’ai tout de suite reconnu l’arrière plan du collage. Il s’agit des admirables illustrations d’un bouquin culte de William Hogarth, L’Analyse de la beauté, paru en 1753. Les planches qui illustrent l’essai sont au moins aussi célèbres que le texte lui-même. Hogarth y fait flamboyer son génie complètement incontrôlable de dessinateur pour établir une sorte de typologie des formes (des coquillages aux visages, en passant par l’architecture) au service de sa thèse qui est, pour résumer grossièrement, que la beauté ne s’incarne jamais aussi bien que dans les formes sinueuses, dans « la ligne serpentine ».

Plus ça va de traviole, mieux c’est, et une danse réellement joyeuse d’ivrognes bouffis et ridiculement attifés sera toujours plus gracieusement belle que toutes les rigides et doctes chorégraphies du monde. Rajoutez du porno là-dessus, ou plutôt une imagerie complètement ringarde et gênante de magazines qui collent aux doigts, avec des photos découpées de bouts de seins, des sous-vêtements, un visage, et vous avez la pochette de ce disque. Tout se rapporte au cul, à l’exploitation éhontée et absurde, et au baratin. C’est une sorte de manifeste visuel ultra-intello et prétentieux (de fait, la voix de Tom Smith serpente, elle ressemble même à une armada désunie de serpents qui se dispersent dans tous les sens). J’aime bien les gens qui n’ont pas peur du ridicule.

À force d’écouter The Wigmaker m’est venue une pensée étonnante, a priori fort peu légitime : en fait, c’est du dub. C’est du dub, ou en tous cas ça a à voir de très très très près avec du dub. Voilà, c’est ça que je n’avais pas perçu quand je les avais vus en concert il y a six ou sept ans, je n’avais alors sans doute pas encore assez de dub dans les oreilles mais j’ai comblé cette lacune depuis. Ces deux heures monstrueuses de musique trafiquée, hachée, remontée, mangée, chiée, reprise, remixée pendant de longues années, c’est une sorte de dub perdu, surgit dans la plus froide des soirées en Géorgie, USA. Ce pourrait même être aussi du rub-a-dub qui aurait survécu à un accident de téléportation dans Star Trek : au départ on avait Triston Palmer chantant « Hey Mona Lisa, You’re The Girl For Me » (Mona Lisa, 1982), et à l’arrivée on n’a plus que Tom Smith délirant sur Hogarth et ses vieux numéros de Playboy. Il faut imaginer que lorsqu’il triture des dizaines d’heures de lives au début des années 2000 pour aboutir à ça, il fait un dub très singulier, cherche et trouve des riddims isolés, incompréhensibles. Il sample avec des motivations inversées, pas pour entraîner mais pour provoquer un effet d’incompréhension stupéfaite. C’est comme si tout le chaos du monde s’était réuni dans une ribambelle d’oreilles en pleine surcharge électrique pour accoucher d’un chaos inexplicable et en même temps chaleureux, débordant de souvenirs, de gens, de folles soirées archivées, de chutes dans la flotte et de brasses habillées. En creusant un peu j’ai trouvé que Smith était un grand consommateur de dub, un adorateur, un fanatique éternel de Lee Scratch Perry. Ça m’a rassuré sur mon impression.

Tom Smith est mort il y a quelques mois, en janvier. Il se décrivait lui même, et je finirai sur ces mots magnifiques, comme un mélange d’intellectuel hors-service et de redneck avec des problèmes de digestion : « un pourvoyeur de folk organique, un produit de l’environnement, une fusion de l’intellect inné – et peut-être largement gaspillé – et de l’esthétique dyspeptique du Sud ».