Je ne suis pas du tout une pointure en rap, et je pense que ça se remarque aux vues de l’apport assez restreint de ma part sur le sujet dans Musique Journal. J’ai évidemment été puissamment irradié par les faisceaux du hip-hop, notamment ricain, durant ma vie ; j’aime pas mal ça et ça m’a influencé, mais disons que je n’ai pas pris la spé au lycée, je navigue toujours un peu à vue, émerveillé par les avancées d’un genre à la multiplicité fractale qui me fait régulièrement tourner la tête. Je me sens un peu comme ce mec ou cette meuf qui prend beaucoup de plaisir à mater les matchs à la télé sans vraiment saisir tout ce que ces déplacements intempestifs impliquent – vous l’aurez compris, je suis vraiment une bonne bille en football aussi.

Il y a quelque chose d’assez instinctif dans mon écoute, je suis souvent touché par la grâce de bidules de toutes provenances, mais sans être du genre archéologue érudit (c’est d’ailleurs pas vraiment mon rapport à la musique, globalement). Ce saisissement vif mais un peu distancé, je le retrouve d’ailleurs aussi avec d’autres musiques, souvent dites « noires » – un qualificatif clairement problématique, mais au moins vous voyez de quoi je parle, même si c’est un peu grossier. Il y a sûrement ici un rapport à mon propre métissage, mais ce n’est pas non plus le sujet. En fait, je peux résumer tout cela un peu plus simplement : les musiques « rap purement rap » – allez savoir ce que c’est – ne sont paradoxalement pas au cœur/core de mon esthétique perso, même si elles m’ont toujours attiré et façonné, beaucoup.

Pourtant, certaines des œuvres qui ont un peu chamboulé ma musicalité interne m’ont parlé avec une justesse presque surnaturelle : le Donuts de J Dilla, la mixtape Ghetto Heaven Vol. 1 de Cam’ron, Freddie Gibbs, 50 Cent. Un peu plus difficile en France, même si je ne me remettrais jamais vraiment totalement de La mélodie des briques, des X-men (coucou Étienne) et d’Opéra Puccino, de Matt Houston (si, ça compte). Pas beaucoup de femmes en tout cas, la faute aux œillères d’une époque et d’une génération. Ces alignements ne sont pas légion, et leur rareté les rend d’autant plus précieux ; puis il y a quelque années surgissait, presque de nulle part (en tout cas pour moi), Standing on the Corner.

Se tenir là, juste au coin de la rue, là où tout est familier et imprévu. Ce tournant, comme une frontière invisible ; s’y rattacher, irrémédiablement, puis la dépasser pour se rendre compte que ces couches d’aléas sédimentées en une réalité dure et concrète peuvent se désintégrer et se rassembler, tout aussi aisément. Tenir le bloc créativement, en acceptant que celui-ci s’étende au cosmos dans son entier.

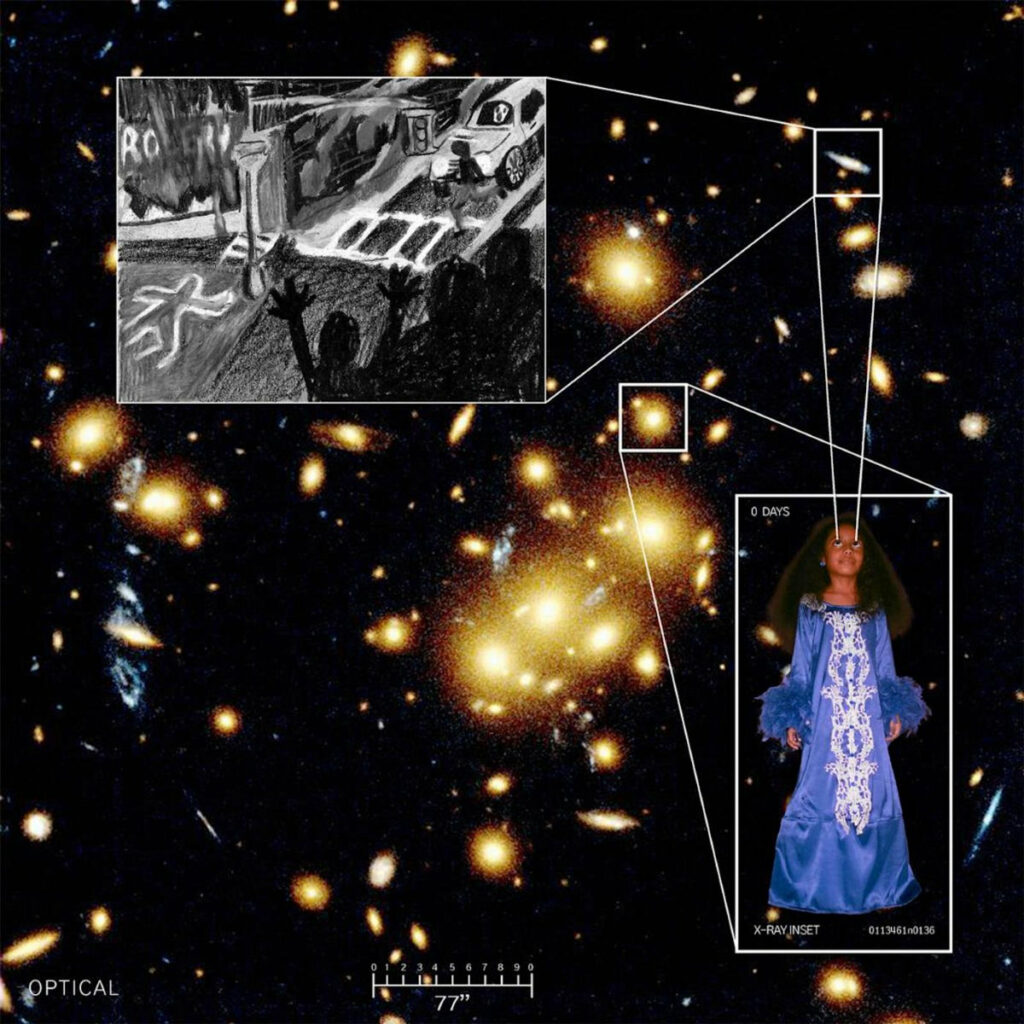

C’est beaucoup ça, Standing on the Corner – et notamment Red Burns, formidable second album/mixtape/assemblage de ce collectif de Brooklyn mené par Gio Escobar, qui explose accessoirement les scores de la spéculation sur Discogs. De l’afrofuturisme next next gen’, où les manipulations de la musique concrète rencontrent le jazz cool et la soul ; la concaténation industrielle, le hip-hop new-yorkais bien lo-fi et le rock un peu ado ; la poésie sonore, un sampling polymorphe allant de la juxtaposition la plus brute aux boucles soulful, en mode déferlantes de groove. Un rap pas si rappé que ça mais irrigué par un flow/flux vital à débordement, où on ne différencie plus vraiment l’instru de ce qui est posé vocalement.

Ici, tout se télescope, monte, s’interrompt, repart et se répond dans une sorte de grande épopée (afro-latino-et-bien-plus-encore) américaine allant des années 1950 à 2074. Ce n’est pas comme si les époques se faisaient écho sagement, comme dans un exposé un peu chiant et tout plat ; j’ai plutôt l’impression de sentir très simplement une liaison novatrice entre l’espace et le temps, dans une relation très, très hallucinée. J’y retrouve tout ce que j’aime, ce feeling classe et un peu canaille qui transfigure à coup sûr n’importe quel·le énergumène. Les montagnes russes dans tous les sens sur plus d’une heure, sans véritables arrêts ni temps morts ; un manifeste radical, posant de fait une nouvelle compréhension de l’avant, du maintenant et de l’après.

Il y a plein de discours déclamés avec virulence, ralentis et accélérés, où revient notamment le nom de l’album, ce « Red Burns » qui se mute tour à tour en lieu, en protagoniste mythique, en épopée. Et même sans s’attarder sur les paroles, on sent une inspiration évangélico-révolutionnaire dans ces déclamations (et même dans la musique : l’incroyable interprétation d' »Amazing Grace » sur un lapsteel niqué et cartoonesque). De nouveaux standards pop qui engloutissent et rendent floues les démarcations des anciennes normes : c’est de la musique sensuelle, pleine d’émotions, qui d’ailleurs se contredisent parfois. Une musique qui caresse puis fout des coups de jus bien dangerous, sans aucune possibilité de prédiction. Ça paraît super opaque dit comme ça, mais je ne sais pas comment décrire ça plus simplement. Si, peut-être : une musique free et de son temps, exigeante, ouverte et accessible, qui balade son auditeur aisément sans le sermonner.

Standing on the Corner fond tout ensemble, ne se pose pas de limite. On pense évidemment à Sun Ra, l’aïeul immanquable ; à Melvin Van Peebles, réalisateur de l’irrévérencieux Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (qui apparaît d’ailleurs dans le clip bien nawak du single « Angel (Life and Death of the Earth in the Key of F) ») ; aux gus de Odd Future (Standing on the Corner a collaboré avec Earl Sweatshirt, et on retrouve souvent une petite vibe Frank Ocean, Steve Lacy, The Internet, tout ça) ; à la galaxie Karriem Riggins / Dilla (again) ; à des trucs indie pop circa 2010 (genre King Krule, mais ici, étrangement, ça me dérange pas) et à plein de figures mystiques inconnues, qui semblent se manifester avec plus ou moins de fracas. Je pourrais aussi parler de la relation entre Escobar et Solange Knowles, ce hub humain de l’expérimentation pop, qui dit aussi beaucoup de cet univers esthétique, je crois.

Cette manière de jouer de la musique et de créer des univers comme on joue avec des Lego me plaît beaucoup. J’y retrouve une violence juvénile explosive et revigorante, quelque chose qui m’a toujours paru évidemment, et ce dès mes premières expériences de musicien, à l’adolescence : jouer, c’est faire pour de vrai même quand c’est pour de faux, pousser le plus loin possible l’imaginaire jusqu’à ce que tout s’écroule. Et si rien ne s’écroule, c’est tant mieux.

Cette musique est une évidence cryptée, épuisante et enthousiasmante, réalisée par des zikos surtout virtuoses dans leur volonté d’aller jusqu’au bout donc (même si ces meufs et gars ne sont de toute évidence pas des branquignoles). Il faut aussi écouter G-E-T-O-U-T!! The Ghetto, sorti en 2020 et poussant un peu plus loin l’hallu. On se retrouve cette fois avec de vrais morceaux distincts, où infuse de la pop avec encore moins de repères, où les césures entre musiques blanches et noires deviennent réellement inopérantes, même pour résumer. Comme sur RED BURNS, la production est super osée, on sent qu’ils ne se retiennent de rien du tout, prennent des décisions clivantes et les suivent jusqu’au bout. On se prend, pêle-mêle : des lignes d’impro aux claviers toutes saturées, des impros à la Elvin Jones et des rythmiques motorik, une ambiance gospel de la fin des temps, des digressions et des dédales, pour une musique explosive, implacable dans sa joie. « Zolo Go » me donne simplement envie de sauter à pieds joints sur le gros ventre du capitalisme, habillé à la fois comme Curtis Mayfield et Young Thug.

Voilà, je n’ai pas parlé du premier album éponyme du projet, sorti en 2016, qui est aussi super cool ; mais ce que vous allez vous recevoir avec ces deux disques devrait déjà vous calmer pour trois ou quatre millénaires, facile. Je vous aurais bien parlé aussi des projets de Jasper Marsalis / Slauson Malone, qui a fait partie de Standing on the Corner au tout début, mais j’y consacrerai carrément un article plus tard, je pense. Bonne fin de week-end, les copaines !