La pop passe par dix mille canaux qui se contredisent ou se superposent ou mutent, pour se présenter de plein de manières confuses et multiples jusqu’à nous, et ça peut donc paraître vain de façonner une métaphore unique qui résumerait son fonctionnement. Mais ça n’empêche qu’il y en a une qui se tient juste là, presque devant nous : c’est celle de la bulle. Plus exactement de la bulle, puis des bulles que les enfants soufflent à travers le petit trou au bout de sa tige en plastique, après l’avoir trempée dans le cylindre plein d’eau savonneuse. C’est une métaphore qui, en plus d’être intéressante, possède une propriété supplémentaire qu’il ne faut pas négliger puisque le mot pop désigne à la fois le nom de la musique dont on parle et l’onomatopée associée au son que fait une bulle en éclatant après avoir été le temps d’un instant une énième manifestation de grâce et de perfection éphémère. Il y a donc une homophonie aussi involontaire que facile à identifier, mais qui à ce que je sache n’avait été repérée par personne jusqu’ici.

La métaphore de la bulle fonctionne bien parce que la bonne expérience pop, la juste expérience pop, celle qu’on désire éprouver et qu’on éprouve en général de fait, se déroule en suivant le même processus que celui de la bulle qu’on gonfle (l’équivalent du boulot de l’artiste), qui se détache du support plus ou moins longtemps, et qui d’un coup explose et ne revient jamais, ou revient toujours, mais pas pile sous la même forme, avec le même volume ou le même trajet. Les morceaux pop qu’on aime sont ces bulles soufflées sans interruption, à la demande, qu’on contemple et auxquelles on essaie en vitesse de s’identifier ou d’identifier sa vie, ou son monde intérieur.

Mais quand j’y réfléchis davantage je constate qu’il y a en revanche plusieurs choses qui ne collent pas tant que ça avec l’expérience pop, dans ces histoires de bulles : les bulles se ressemblent quand même beaucoup plus que ne se ressemblent les chansons, elles n’ont pas du tout le même rapport à leur pseudo-individuation, elles sont fabriquées toutes suivant le même système. Mais en même temps, elles peuvent être considérées comme un grand écosystème satirique de l’industrie du disque, si on veut : elles montrent le vrai visage de la fabrication pop, ou du moins schématisent utilement le désir de reproduction du même qui anime en partie l’échange entre consommateur et producteur. Ça peut se discuter.

Il y a un autre point de divergence, c’est qu’en mettant l’artiste au poste de celui qui souffle, je me trompe peut-être : est-ce que ce ne serait pas le désir de l’auditeur qui serait le souffle, et est-ce que les fabricants de pop ne seraient pas plutôt celles et ceux qui composent et dosent le savon qu’on met dans l’eau ? Est-ce qu’on peut aller jusqu’à imaginer les auditeurices assez puissants et autonomes pour jouer le rôle d’activateurices du potentiel élaboré par les auteurs ? C’est entre les deux, je dirais, dans une zone d’échange agiles et/ou confus ? Les musiciens créent un environnement sonore qu’ils espèrent assez stimulant pour que les écoutants aient envie de le déployer sous sa forme actée ? C’est en ouvrant délicatement le cylindre, en le secouant de telle ou telle façon, en mettant plus ou moins de force dans son expiration que la bulle va être belle, brillante, grosse et durable ?

Pas impossible que l’analyse de cette métaphore commence déjà à me lasser et à me sembler à côté de la plaque. C’est le prix à payer quand on se lance dans des projets comme ça, surtout que là je viens de terminer Antkind de Charlie Kaufman, soit 900 pages de pensées-images bien souvent très inutilement compliquées, et que cette expérience a dû jouer sur mon mood cérébral.

Mais il y a quand même un dernier élément que je voudrais souligner, c’est que l’onomatopée pop survient quand la bulle éclate donc lorsque l’extase s’interrompt, ou plutôt lorsqu’elle nous avoue qu’elle ne dure pas, qu’elle reconnaît ce qui fait par essence sa faiblesse, à savoir qu’elle meurt très vite. L’onomatopée pour le gonflement de la bulle n’existe pas, ou si c’est le cas, elle doit être très dure à prononcer, quelque chose de sourd et d’éthéré, pas simple à trouver comme son. Quant à l’onomatopée de la bulle qui flotte dans l’air, toute contente, je crois qu’elle existe encore moins, ça j’en suis presque sûr, ou alors on bascule dans le monde des onomatopées fantaisistes comme dans les manga. Donc en fait cette métaphore pop/bulle, en plus de n’être que partiellement convaincante, se révèle plutôt orientée vers la tristesse et l’incapacité de la pop à nous satisfaire autant qu’on le voudrait. Elle est liée à son moment de descente plutôt qu’à son moment d’ascension. Le passage où l’illusion est encore maintenue se retrouve laissé derrière le mot pop. L’illusion, on pourrait aller jusqu’à dire qu’elle se localise dans l’avant-pop, dans le moment localisé avant que ça fasse pop.

En même temps, est-ce que cette dissipation de l’illusion qui survient lorsque ça fait pop ne permet pas de mieux vivre l’expérience ? Puisqu’on sait ce que ça va s’arrêter, on est un peu moins triste, on se prépare à passer à autre chose, on se montre finalement plus matures et plus libres en tant que consommateurs – mais aussi moins obsessionnels, ce qui est mauvais pour le marché. La pop pensée comme bulle qui fait pop nous permet néanmoins, je crois, d’intégrer à l’expérience d’écoute (qui comprend aussi le désir d’écoute, la fin de l’écoute, le discours intérieur ou non qu’on produit avant, pendant et après l’écoute) une attitude qui ressemble à une forme sage de mélancolie, mélange de spleen et de zen qui permutent sans trop d’ordre – ce qui fait que ni le spleen ni le zen ne sont ici fidèles à leur définition initiale, une définition plutôt stable et solide si je ne me trompe. Écouter de la pop qui va faire pop, c’est savoir d’avance qu’elle va faire pop, même si on ne peut s’empêcher d’y croire quand on l’entend se déployer. Le plaisir est comparable à celui d’une addiction à une substance, on aime autant attendre qu’éprouver, on s’accroche autant à l’idée qu’à sa mise en œuvre.

Quand la bulle éclate, elle ne laisse que des gouttelettes sur la surface d’une table ou de la peau. Ces gouttelettes, est-ce qu’elles peuvent réussir à filer la métaphore ? Elles sont les souvenirs de la beauté du morceau ? Pas trop. Elles en seraient plutôt les restes, des ingrédients disséminés, digérés ? Sans doute un peu plus. Ou elles sont juste de la data résiduelle, des microparticules incapables de se réarticuler pour former le beau et éphémère tout qu’elles ont contribué à faire apparaître juste avant ? Ou tout simplement, physiquement elles sont la même chose, mais sous un autre état, non consommable, de la même manière qu’on peut boire avec soulagement un grand verre d’eau liquide mais qu’on ne se désaltera jamais de la même eau à l’état vaporeux.

Autre chose d’intéressant dans cette métaphore moitié pertinente : la bulle peut certes être contemplée mais on peut aussi se projeter à l’intérieur d’elle, comme dans le dessin animé Clémentine. Vivre dans l’enceinte de ses limites d’un instant, s’y protéger, y voyager. Oui là ça marche mieux, je trouve. Les bulles pop nous emportent vers là où elles flottent, elles éclatent et nous lâchent dans le vide, on est de retour dans nos existences banales et on cherche aussitôt ou presque à réembarquer à bord d’une autre. Mais là ça implique que l’auditeur ne souffle plus dans le trou, c’est le musicien qui s’en occupe et nous sommes, si on veut, postés au bord du cercle en attendant de nous faire enbuller sous peu.

J’ai bloqué sur une bulle produite par le principe du tube d’eau savonneuse agrémentée du bâton avec une alvéole, alors que j’aurais pu aussi concevoir des bulles produites par du chewing-gum. Là où ça ne convient pas trop, c’est que les bulles de chewing-gum ne s’envolent pas, elles éclatent sur la bouche de celui ou celle qui les gonfle, et sont globalement moins gracieuses, plus translucides que transparentes et plus à l’arrache que les bulles de savon – et aussi moins identiques. Mais là où elles se distinguent vraiment de ces dernières, c’est qu’avant de passer à l’état de bulles elles sont d’abord vendues comme des objets solides, froids, manufacturés, puis transformés par nos mâchoires et notre salive en matières molles et tièdes. Cet effort que font celles et ceux qui mastiquent peut s’assimiler à l’effort léger qu’on produit pour se projeter sur la potentielle beauté d’une chanson pop, pour l’écouter, la découvrir, se laisser enchanter par elle si elle réussit à nous enchanter – est-ce qu’on a le choix, c’est une bonne question, et est-ce qu’on peut garder un chewing-gum dur dans sa bouche sans le mâcher, bof, même si ça n’est pas impossible – là encore je crois que je me perds dans la filature de la métaphore.

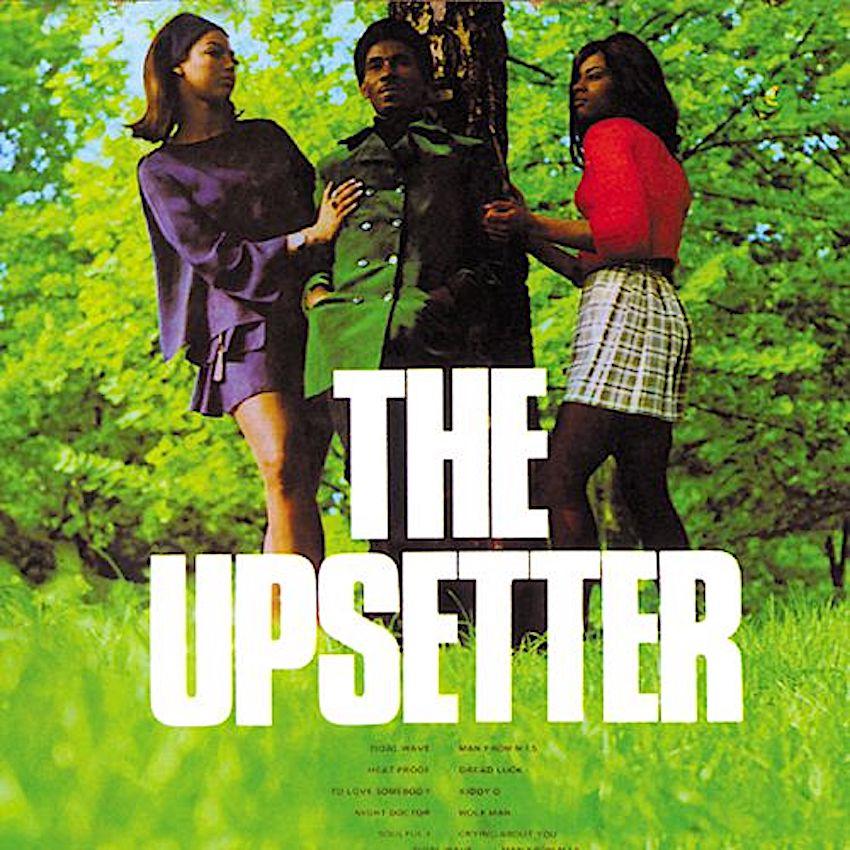

En revanche, ce qui me paraît pour finir bien plus évident à articuler avec cette image de la bulle, c’est que la pop dite « bubblegum », baptisée ainsi par ses créateurs à la fin des années 1960, fonctionne de fait comme une gomme sucrée qu’on mâche et dont l’arôme artificiel se dissipe plus ou moins vite. Ce genre musical pas toujours bien connu des mélomanes de bon goût avait à l’époque conquis le public jeune, les bambins, les pré-ados et leurs parents au passage, avec des mélodies et des rythmes écrits dans le seul but de se voir consommés en boucle, répétés, enchaînés jusqu’à plus soif – jusqu’à plus faim, jusqu’à plus de goût, on pourrait dire. Il y a en effet quelque chose d’aussi mécanique que la mastication, dans ces morceaux anglais ou américains des Archies ou des Bay City Rollers, et au bout de quelques titres on se met à deviner et anticiper la fuite de la saveur, comme un chewing-gum qui s’estompe dans la bouche. Ces chansons d’une certaine manière assument à fond leur fonction jetable et, comme elles s’adressent à des enfants, auditeurs moins exigeants si on peut dire, ne s’embarrassent pas d’ornements et ne craignent pas d’apparaître comme des marchandises brutes, qui se mettent strictement à l’endroit où elles doivent être ingérées et ne font pas croire autre chose, ne suggèrent aucun pouvoir caché derrière elles. Ce sont en somme des bulles qui ne sont rien d’autre que des bulles – d’arides illusions de bonheur, diffusées à flux tendu, qui ne prennent même pas la peine de nous faire croire qu’elles pourraient se faire passer pour plus que ça.

PS : info au passage, la bubblegum pop a été revendiquée comme une influence majeure par certains groupes glam et par les Ramones.

PS 2 : j’ai ajouté en haut de l’article, histoire d’avoir un peu de bonne musique à écouter quand même, une compile de bubbling néerlandais éditée par Nyege Nyege et une playlist de bubblegum drum & bass concoctée par Matthew Perpetua.