TW : père présent. Une fois ceci posé, il est plus aisé de se lancer dans l’écriture. J’ai la chance d’avoir grandi avec un père aimant. Être aimant, j’ai mis du temps à le comprendre, n’est pas un état de fait qui est contradictoire avec l’omission, le silence et la pudeur. La pudeur, ou tout ce qui évacue la nécessité à le dire qu’on est aimant. Lorsque j’étais enfant, les preuves de l’amour paternel passaient donc moins par les mots – le « je-t’aime » était aisé mais toujours noyé parmi d’autres informations de moindre importance, il ne pouvait pas surnager, se différencier du reste – que par un certain rapport au don et à la matérialité.

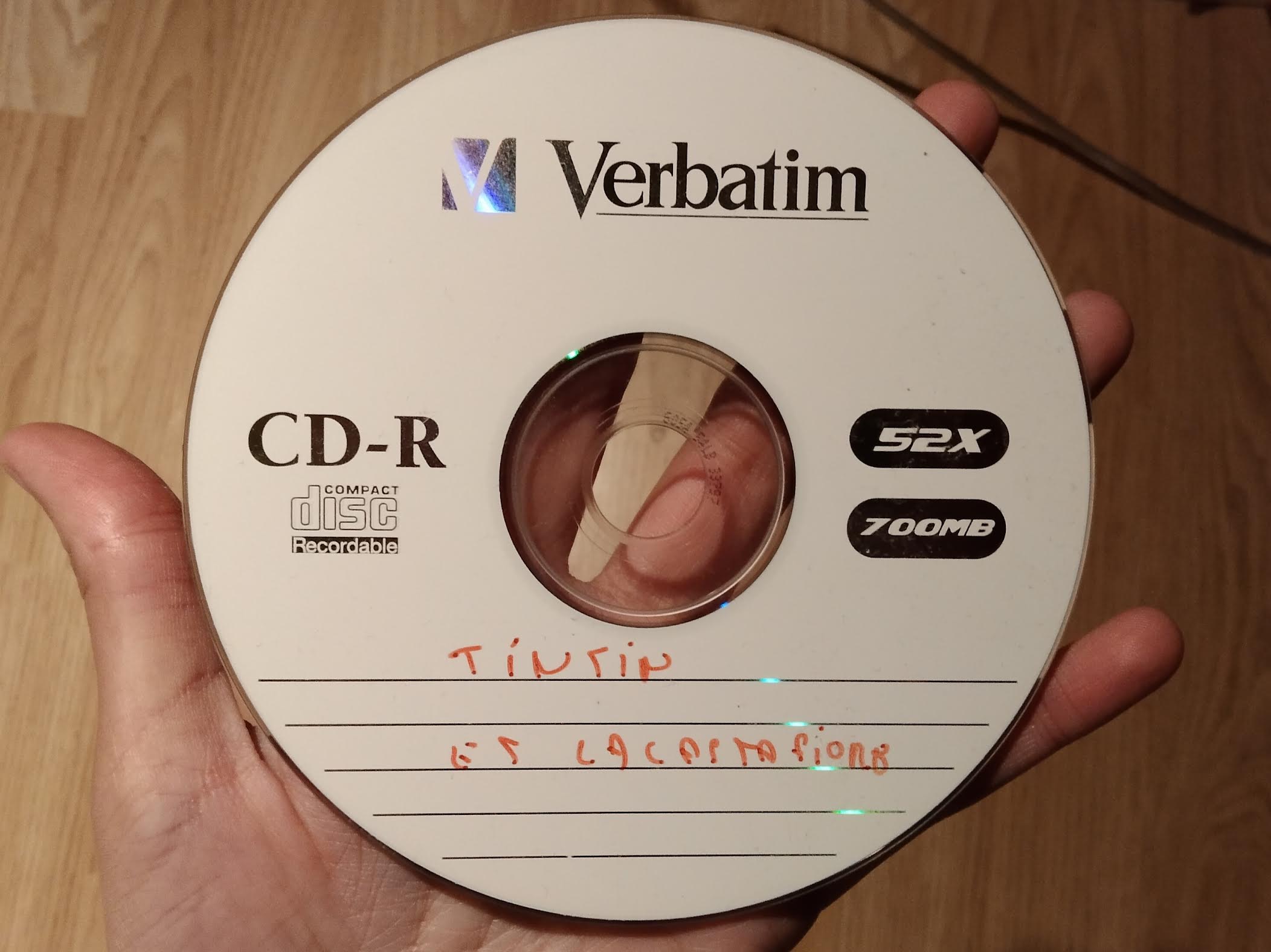

Je me souviens notamment d’objets, précieux et fragiles, des CD et des DVD gravés comme s’il en pleuvait. Mon père passait alors beaucoup de temps sur e-mule, et chaque occasion était bonne pour télécharger des morceaux de pop, un film ou un épisode de dessin animé, et décider d’ancrer ces sons et ces images sur un support disque. Ce qui est drôle c’est que je ne me souviens pas de la chaîne des évènements, de l’achat des disques vierges et des marqueurs, ni de ce qui devait le pousser à choisir tel film plutôt qu’un autre. Moi, j’avais juste le résultat final, le don du halo irisé, orné d’une écriture tremblante qui aujourd’hui me bouleverse.

L’enfance, de toute manière ce n’est que cela, on arrive toujours à la fin de la chaîne de causalité. À la mort de ma grand-mère à l’été 2009, mon père a définitivement abandonné son rôle de curateur musical pour passer le flambeau de mon éducation à une plateforme de streaming qui fêtait tout juste ses deux ans : Deezer. Je devrais apprendre à faire mon deuil, qui était double.

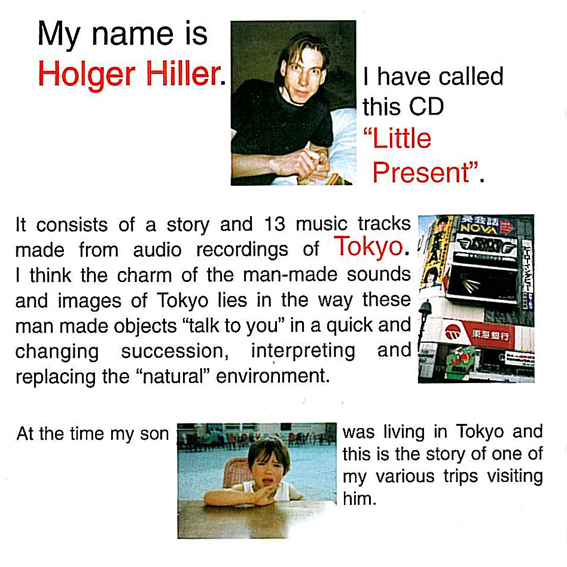

Le disque du jour porte un titre sublime (Little Present) et ne fait pas mystère de son principe. Il suffit de lancer l’écoute pour que la voix d’une femme – prise en étau entre les annonces sonores du métro, et les crissements de pneus d’une rame qui entre en gare – l’énonce d’emblée : « This is a story of a man from Europe who came to Tokyo to visit his little son ». Et avant même de lancer l’écoute, tout cela est déjà visible à défaut d’être audible. La pochette prend la forme d’une note qui contextualise (a story and 13 music tracks) et précise son intention à la manière d’un document .txt qui accompagne une compilation que l’on aurait conçue pour un être cher. Le tout, agrémenté de trois photos soigneusement choisies, le père, la ville et le fils. Dans cet ordre là, ça a son importance, on y reviendra.

La matière principale de Little Present est la captation de sons d’environnement urbain réalisée par Holger Hiller à Tokyo et dans sa banlieue. Pour chaque piste, il s’agit dans un premier temps de field-recordings tressés autour d’une parole qui vise à conduire l’écoute dans une direction très claire : celle d’une journée de vie, une journée simple telle qu’elle a pu se dérouler pour Hiller ou, en l’occurrence, de plusieurs journées – à la manière d’un journal de bord. Dans un second temps, l’Allemand prélève de cet environnement un ou plusieurs détails qui ont rebondi sur son oreille (une pub Chanel, les touches pressées d’un jouet, une annonce du métro) et les réinvente sur le mode du collage sonore, sophistiqué et discriminant – au point de ne plus pouvoir bien identifier les sources tant on s’en éloigne. Mais si le versant descriptif se retrouve donc quelque peu suspendu par la partie collage, il y a malgré tout à l’échelle de l’album quelque chose de linéaire, de narratif et de ludique.

Ces journées, telles que vécues, rêvées ou transfigurées par Hiller sont pour le moins idylliques, qu’il passe du temps avec son enfant à regarder des dessins animés (« Children Song…And favorite videos ») ou attende un train pour rejoindre le centre-ville (« Train Stations And Their Melodies »). Même l’assaut des publicités (« Fresh Young Girls In Commercials ; Busy Loudspeakers In Shinjuku ») suscite un profond sentiment de félicité. Tout est entendu, pris et restitué avec la même attention, et revêt la même importance. Une capacité à l’émerveillement qui rapproche sans aucun doute l’artiste de son fils de 4 ans.

Cette expérience d’insatiabilité du sensible m’a fait penser à ce qui, dans la classification du cinéma expérimental, apparaît sous le nom de home–movies et regroupe tous ces petits films domestiques, souvent amateurs, fabriqués à l’aide de caméras 16mm, à une époque – entre la fin des années 1960 et l’arrivée du caméscope vingt ans plus tard – où la pellicule intégrait les foyers. Des étranges objets, souvent silencieux, fabriqués par des cinéastes comme Anne Charlotte Robertson, Joanna Margaret Paul, Ute Aurand ou Carolee Schneemann qui ont pour souci la matière du quotidien, radieuse et fulgurante, avec ses activités clés : faire l’amour ou repasser le linge, se faire à manger et manger ensuite, se balader dans un jardin et faire une crise d’angoisse, ou tout ce qui, parce qu’étant déjà éprouvé un certain nombre de fois, donc quelque peu usé par l’habitude, passe en-dessous du régime de la perception et de l’attention. Chez ces réalisatrices c’est le contraire : l’œil, comme pris de fasciculations, s’affole à la vue de tout ce qui compose le familier, comme si cela était éprouvé pour la toute première fois.

Pour Hiller, c’est effectivement la toute première fois, mais qu’importe. Lorsque j’écoute l’album, je me trouve à un endroit pas si éloigné que celui travaillé par Tomonari Nishikawa qui, par des effets de découpe, de transparence et de superposition, taille dans le lard de l’expérience des transports urbains tokyoïtes avec une radicalité formelle qui tutoie les petites dérives de l’esprit et les grands errements intérieurs si courants dans ce type d’espaces partagés. Si dans ces films nous n’avons que (ou surtout) l’image, dans ce disque nous en sommes radicalement privés. On est donc en présence d’un objet a priori plus trouble, qui ne nous permet pas de reconnaître de façon assurée, ou définitive, ce que l’on y entend.

Et je crois que le trouble, donc tout ce qui s’éloigne de la légèreté apparente d’un tel projet est imputable au fait qu’il intercale tout au long de son exploration patiente des lieux et de la météo extérieure et intérieure des êtres, une voix-off (interprétée par Aki Omori et Hisano Luttmann, selon Discogs) qui contraste avec la sensation d’innocence voire d’inconséquence cultivée par le ton de la musique. Cette voix à la troisième personne qui embrasse le point de vue de Hiller permet de faire exister le hors-champ (« His son explained to him that his favorite cartoon characters are Anpanman and Karepanman. Then the boy sang Japanese songs for his dad. »), donc de construire de façon plus littérale la narration, avant de nous donner à entendre ce qu’elle décrit. Ici par exemple, l’enfant qui chante. Si la voix-off redouble autant qu’elle annonce ce qui sera entendu, son intérêt dès lors peut sembler accessoire. Elle viendrait aplatir la musique, l’empêcher d’exister pour elle-même faisant prévaloir sur elle le commentaire. Néanmoins, on se souvient du sous-titre imprimé sur la pochette : a story and 13 music tracks. Une histoire qui est avant tout un récit de solitude. D’où l’accent mis, peut-être, sur ces « man-made objects that “talk to you” » évoqués sur la pochette, et l’attention particulière portée aux billboards, aux publicités à la télé, aux jouets. À mon sens, cette voix crée plutôt un conduit singulier entre un branchement phénoménologique et un branchement métaphysique.

« Tokyo would be different by the time he came back next year. So he was taking away a short moment of Tokyo, a kind of little present that was now fixed in his memory. But in his absence, the shapes he was remembering now would be quickly exchanged for other shapes. They will be similar, but they won’t be the same. » En quoi cette histoire d’Européen perdu à Tokyo serait-elle différente d’une horreur comme Lost In Translation, qui en 2003 conjuguait grooming et exotisation avec inconscience ? Et où l’environnement réel est transformé en ornement vitrifié (les gens, leur image, leur vibe) et flatte la petite crise adolescente de personnages dont le seul intérêt est d’être plongé dans ce bain-là ? Eh bien, la différence, c’est que ce qui amène Hiller au Japon n’est pas un caprice, mais une obligation qu’on appelle devoir parental. Ce qui, je le crois, bien que je ne sois moi-même ni père, ni mère, est aussi intimidant, extraordinaire et impossible à assumer et à faire sien que l’est le fait de se rendre dans un lieu « étranger ». En fait être père, c’est se rendre dans un lieu étranger. C’est bien plus profond, même si, dit comme ça, ça peut ressembler à un tour de passe-passe rhétorique. À partir de là en tout cas, il est aisé de conclure que l’album semble plutôt tracer quelque chose de la distance irréconciliable qui sépare un père de son fils, accentué par le fait que l’on n’entende l’enfant qu’au début et à la fin du disque, et qu’entre les deux l’on n’habite que des espaces de transition. Et ce que propose Hiller, au moins pour ce dernier, c’est moins un little present qu’un tombeau pour la mémoire. Quelque chose qui n’existera pour ce jeune garçon presque que de manière rétroactive, qui apparaît comme étant léger mais qui ne l’est évidemment pas. Il sera sans doute autant bouleversé par les musiques de ses dessins animés d’enfance que par les messages que son père lui y a laissés.