On sait que le méga-tube « Je danse le mia » des Marseillais de IAM est une géniale déclaration d’amour au son disco-funk qui faisait fureur dans les cités françaises des années 80. Il y a ce passage fameux où Akhenaton dit : « Dès qu’ils passaient Cameo, Delegation, Midnight Star, S.O.S. Band ou Shalamar/Tout le monde se levait, des cercles se formaient/Des concours de danse un peu partout s’improvisaient ». Voilà, désolé pour cette intro très France Inter, mais c’est juste pour vous dire que le groupe dont il va être question aujourd’hui est fort connu, qu’il a vendu des millions de disques et que ses plus gros hits (« Take Your Time », « Just Be Good To Me ») passent toujours dans les séquences groove des boîtes généralistes, ou sur Nostalgie Funk chaque samedi. En somme, vous n’avez pas besoin de moi pour savoir que leur discographie vaut le coup d’être explorée ou redécouverte, et vous admirerez la perfection dans l’exécution, l’expression et la kinésie.

Je crois que je vous ai déjà dit que je ne connaissais pas toujours bien les biographies des artistes que j’aimais, et alors en funk/soul c’est pire que tout, je suis quasiment ignare, pourtant c’est un genre que j’écoute beaucoup et depuis longtemps, allez comprendre. Surtout que lorsqu’on se documente sur des groupes a priori aussi rétifs au storytelling que S.O.S. Band, on peut tomber sur des infos tout à fait mystifiantes, et c’est d’ailleurs ce qui m’est arrivé. D’abord, si le groupe vient d’Atlanta, il avait choisi comme nom initial Sounds of Santa Monica (un quartier de Los Angeles, comme chacun sait) dans lequel ils avaient à leurs débuts donné un concert qu’on imagine mémorable. Le producteur Sigidi Bashir Abdullah, en prenant en main le premier album du groupe, les a alors rebaptisés Sound of Success, un nom plutôt cool si ce n’est que l’acronyme S.O.S. peut sembler contredire le projet de réussite annoncé. Dès ses débuts, le groupe, pourtant composé de sept membres, est très entouré ; son label Tabu n’y va pas de main morte niveau direction artistique et impose entre autre Fred Wesley des J.B.’s aux arrangements de cuivres et le susnommé Sigidi à la prod. On trouve également tout un orchestre, des synthés, bref le budget est là et entre 1980 et 1986 le groupe sortira six albums, tous hyper solides dans leur façon de mêler vigueur, euphorie et drama.

En 1983, Tabu repère deux nouveaux jeunes musiciens et producteurs particulièrement doués à la 808, Jimmy Jam et Terry Lewis. S.O.S. Band va servir de laboratoire au tandem : ils s’investissent tellement dans la fabrication du troisième LP du groupe, On The Rise, qu’ils prennent du retard sur leurs autres engagements, le principal étant ni plus ni moins une tournée de Prince, qu’ils échouent à rejoindre à temps pour cause de blizzard. Le farfadet de Minneapolis prend très mal cette histoire de météo et congédie ses deux employés. Je n’ai pas regardé comment avaient évolué leurs relations par la suite mais j’imagine que mon Prince adoré n’a pas dû beaucoup mieux réagir en voyant ses anciens zicos produire en 1986 l’album Control de Janet Jackson, la sœur de son grand rival Michael.

Je m’égare légèrement mais ce que j’essaie de dire, c’est que S.O.S. Band a beau être l’un des groupes les plus représentatifs du son funk de la première moitié eighties, ça ne les empêche pas d’être en même temps une formation à chaque album plus anonyme, voire désincarnée dans son propos et son style, car inféodés à ses marionnettistes en dépit de ses qualités instrumentales. Les paroles schématiques évoluent dans une espèce d’abstraction thématique autour des relations amoureuses et de l’accomplissement personnel, et la musique, bien qu’irrésistible, laisse un goût de manufacture, de système trop bien huilé. Elle est mue par une énergie robotique qu’elle n’a pas décidé d’imprimer au groove. Mais ce qui est curieux, c’est que cette dimension industrialiste n’est pas du tout revendiquée ni même affirmée, et S.O.S. Band était vendu comme un groupe sinon familial, en tout cas peu susceptible de cliver ou de ne s’adresser qu’à une niche d’auditeurs « dans le coup ».

Sands of Time est sans doute l’apogée de ce funk grand public et mécanisé. C’est l’avant-dernier album du groupe, mais le dernier produit par Jam & Lewis ; les membres originels en sont presque tous exclus, et on entend plus du tout ni la guitare de Bruno Speight, ni la basse de John Simpson, ni aucun autre musicien du line-up classique. Seul le clavier et compositeur Jason Bryant participe à l’écriture de certains titres. La chanteuse Mary Lewis, elle, apparaît en revanche sur presque tous les morceaux mais elle ne reviendra plus ensuite. On la sent en effet en fin de cycle, et elle offre une performance troublante puisque elle y sonne comme une Stepford Wife : son interprétation est toute douce, mais dénuée de cœur, ou disons de tripes. Difficile d’imaginer que c’est elle dont, quelques années plus tôt, le grit gospelisant rappelant parfois Jocelyn Brown propulsait les tubes de ses acolytes vers les sommets des charts. Certes, Sands of Time a été un succès commercial et il contient des tubes imparables comme « The Finest », avec deux poulains plus starifiables de Jam & Lewis, les fantastiques Cherelle et Alexander O’Neal – le morceau sera samplé par MF Doom sur Operation Doomsday. Sauf que sa production étincelante mais vide, parfaite au sens stérile du terme, donne au disque l’aspect d’un lustre en cristal qui menace de se décrocher du plafond, ou peut-être plus vicieusement d’un prisme chatoyant qui bientôt, soudain, cessera de briller et dissoudra toute sa lumière, assèchera toute l’eau qu’il contenait une seconde plus tôt.

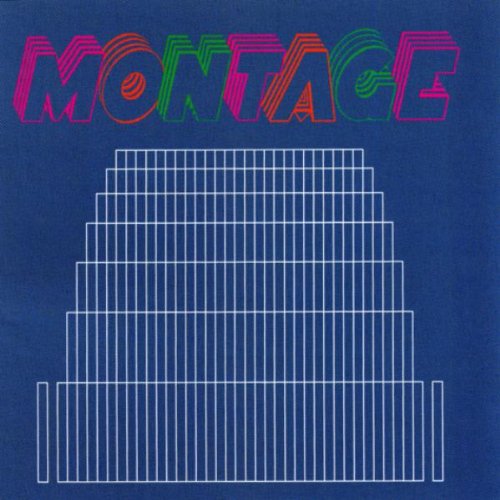

La pochette montre des dunes surmontée du logo en 3D du groupe, traversant une sorte d’écran ou de miroir aux teintes arc-en-ciel. D’un côté, à gauche, le nom reste ainsi coloré ; à droite il n’est plus que sable friable. Je ne sais pas si quelqu’un parmi les artistes a suggéré cet artwork, mais il résume en tout cas la fin d’une utopie lifestyle de courte durée, celle des classes moyennes noires auxquelles s’adresse le groupe d’Atlanta, et celle des classes moyennes américaines en général : sa qualité de vie sera toujours dégradée, et toujours on lui rappellera que malgré une technologie toujours plus présente, son quotidien restera sous perfusion de luxe, chaque instant susceptible de revenir à l’état de cendres, de sable, ou de pierres figées.